回顾:从1G到5G 看通讯产业技术发展与竞合

OFDM –解决多重路径干扰、频谱效率更高、可结合MIMO

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201701/342341.htm讯号从传送端发射、经由传输通道到达接收端的传送过程中,会遭遇到各种不同的阻隔物,使得电磁波产生穿透、反射、折射、散射以及绕射等作用;当讯号到达接收端时,原本一个讯号将变成多个不同路径的入射讯号,每一个入射讯号到达时的时间、强度、角度等均不相同。讯号经过不同的路径抵达接收端后,接收端收到的讯号通常已与原始讯号不同,这种现象称之为 多重路径干扰。在都会区或住宅区因为高楼林立、有着许多物体妨碍,因此比起空况的郊区或公园,会受到较严重的多重路径干扰。

为了避免多重路径干扰,通讯专家们统计出一个频宽范围,确定讯号传输时只要在此频宽范围内,波形便不会失真;这个频宽范围称为“同调频宽”。当传输速率越高时、同调频宽也会越小,意味着越容易受到多重路径干扰。如何在维持高速率传输(同调频宽小)的条件下、对抗多重路径干扰的问题呢?

OFDM的方法相当聪明,它将原本的一段大频宽的信号切割成多个小频宽再分别传输,这样就算同调频宽变小也不会有影响。

还记得我们在通讯业的基本名词介绍中提到,所谓的“载波”意指把人声等低频讯号转成高频率的电磁波,等传递到远方另一支通讯设备时,再由电磁波转回人声的方法。OFDM 技术将无线通信传输信号分割成了多个子载波进行传输,每个子载波仅仅携带了很小一部分的资料负载,有效解决了多重路径干扰。

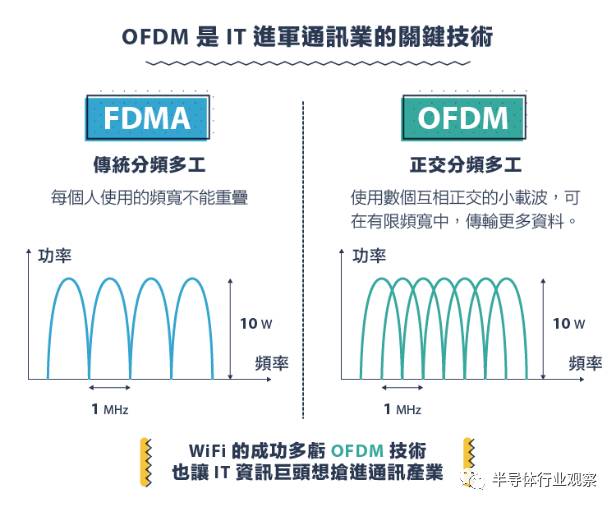

不仅能将一段频宽切割成小频宽再传输出去,OFDM所需的总频宽也较小。“频谱效率”指每单位频宽具有多少数据传输率(bps),也就是说如何让每单位频宽的电磁波能传送更多的0 和1 数位讯号。OFDM允许各个子载波部分交叠,使频谱的利用效率更高、让资料传输量更大。

除此之外,OFDM更能支援MIMO技术。MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)意思是多输入多输出,使用多组发射天线与多组接收天线的系统。藉由让通道使用不同的训练讯号,由于每组发射器所使用的训练讯号都不一样,可轻易辨认每个讯号的来源。

相对于SISO (Single-Input Single-Output, 单一输入和单一输出)只能使用一组发射天线和一组接收天线,MIMO能在不需要增加频宽、或总发送功率耗损(transmit power expenditure)的情况下,大幅地增加系统的资料吞吐量及传送距离。

有了MIMO-OFDM两者技术的结合,WiFi取得了极大的成功;随着版图不断扩大,IT业的巨头开始觊觎起其他的无线通讯技术的市场大饼,比如行动通讯的3G与4G。

WiFi标准是IEEE 802.11,IT巨头进军通讯业的标准是802.16 ,称作“WiMax”。2005年,Intel和Nokia、Motorola共同宣布采用并发展802.16标准,进行行动装置、网路设备的互通性测试。

有Intel领头的WiMax来势汹汹,通讯产业这边却是起家欢乐几家愁。OFDM说起来也不是新技术,早在1960年代贝尔实验室发明OFDM后,技术框架约在1980年代便已建立完成。然而当时能支援OFDM的硬件尚不发达、CDMA又由高通领军一时红火,便淘汰在3G标准之外。由于WiMax的关系,OFDM才又重新进入通讯产业和学术界的视野中。OFDM不但能有效消除多重路径干扰,复杂度也比CDMA小了很多,相较于CDMA事实上更有优势。

此时除了高通以外,众家通讯巨头都欢乐了起来:“终于不用再看高通面子、缴高额的高通税了~”若能有效将4G传输速率提升、又能跨过高通的CDMA专利陷阱那是大好不过了!3GPP组织立即转向,在2008年时提出了 长期演进技术(Long Term Evolution, LTE)作为3.9G技术标准、又在2011年提出了 长期演进技术升级版(LTE-Advanced)作为4G技术标准,准备把W-CDMA汰换掉、转而采用OFDM。

至于高通这边当然也看到了OFDM的发展前景,为了不落人后,在2005年WiMax进军行动通讯产业时、高通亦耗费了六亿美元策略性收购专门研发OFDM技术的Flarion公司,并在2007年提出了 超行动宽频(Ultra-Mobile Broadband, UMB)计划,把CDMA和OFDM、MIMO都整入UMB标准中,想继续维持CDMA的优势。

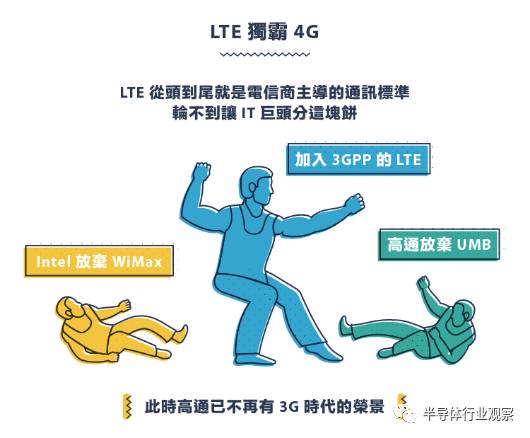

可惜各家厂商都怕了高通,以前让你一人称山大王四处为虐、现在看你有倾颓之势还不墙倒众人推。况且我们在前一篇文向大家提过全球覆盖律最高的基地台正是W-CDMA,LTE-Advanced能向下相容于W-CDMA,原有的W-CDMA基地台只要经过升级就能使用LTE-Advanced。基于相容性和对于高通专利费的恐惧,各大电信商如美国的Verizon与Sprint、日本KDD等,无不纷纷决定采用LTE-Advanced当作第四代通讯技术标准。UMB因为没人支持而迅速式微了下去,发表的隔年高通就把UMB停掉、宣布加入3GPP的LTE阵营了。

解决了高通这个难缠的对手后,那WiMax呢?不用3GPP打WiMax,这个阵营就先自己出了乱脚。既然WiMax是由WiFi演进过来的技术,那么WiMax到底是网际网路还是电信网路?WiMax论坛(WiMax Forum)的组成份子复杂、全都各怀鬼胎,在毫无共识的情况下产业发展整个乱了套。除此之外最关键的问题还是电信设备的相容性。如同高通败在W-CDMA基地台的相容性上,LTE可向下支援现有的电信设备,WiMax基地台却要从头架设。更何况LTE从头到尾就是电信商主导的通讯标准,轮不到让Intel这种IT巨头分这块饼。

此时此刻的高通已无法复制3G 时代的荣景,Intel也在2010年宣布放弃WiMax加入LTE阵营、硬生生打了始终跟进Intel脚步的台湾产官学界一巴掌。余下3GPP欧洲中国厂商笑呵呵。

5G:迎接通信的新时代

让我们回顾一下先前文章。从1G到4G的演进、几乎每十年就会推出一代新的标准,各家厂商在通讯标准之争上宛如军备竞赛一般的紧张刺激。

1970-1980年代的1G,摩托罗拉垄断市场、作为类比通讯之王。1991年开始,2G数位通讯的崛起,让Nokia与Sony Ericsson等新手机厂商取而代之、并延伸出GSM系统的TDMA技术与高通的CDMA技术之争。

3G时让高通以CDMA扳回一城、坐收他国专利费;且2001年当时3G标准便已被提出,可惜使用人数不多、还导致了一场欧陆电信商以过高价格竞标3G执照、后来无法回收成本的大泡沫,直到2005年时智能手机的普及,方使3G网路使用人数遽增。

最后4G时代,3GPP组织以OFDM-MIMO技术为基础作为3.9G LTE标准、以LTE-Advanced作为4G标准,成功将Intel等IT界大厂组成的WiMax联盟和高通主导的UMB组织通通挤到一边。

你可以想像3G和4G在做什么,那5G呢?

5G标准目前尚未确定,根据国际电信联盟(ITU)发布的声明,5G标准制定将于2020年完成,并从2016年初开始逐步定义5G的技术与性能要求、2017年开始5G国际标准征集。

5G愿景承载着海量、实时(In-Time)且高速的通讯需求。速度上从4G的100 Mbps为单位、5G可高达10 Gps、比4G快达100倍,轻松串流3D影片或4K高画素影片;容量与耗能上,为了物联网(IoT)、智能家庭等应用,5G网路将能容纳更多装置连结、同时维持低功耗的续航力;再来是低延迟,工业4.0智能工厂、车联网自动车等远端遥控设备,都必须即时传输资讯。

简单来说,就是2020年5G系统商用之时,必须达成资料传输更快、更大量、更不耗电的目标。现阶段的4G网路已无法满足这些需求,故人们对于5G标准的呼声越来越高;在笔电、手机等终端装置的技术与市场皆已高度成熟、再难以看到成长的情况下,大厂们无一不期盼5G网路能带来更多新型态的服务和应用,一如当年3G网路与智能手机的相辅相成。可以说5G的出现,将对于半导体产业和终端应用产品造成革命性的波澜。

为此通讯商们摩拳霍霍、纷纷抢进开发5G技术,今(2016)年11月华为在标准制定会议上成功将自己的Polar Code专利推为5G短码标准,并将持续在接下来的标准制定上与高通、Ericsson等通讯大厂角力。除此之外,因应云端时代对于流量与弹性化的控制需求,网路架构的创新也是电信商在5G的布局。

这边我们必须了解电信网路的两大关键技术──软件定义网路(Software-Defined Networking, SDN)与网路功能虚拟化(Network Function Virtualization, NFV)。

评论