使命与热情之我在中国

20世纪90年代中期,围绕着PC的崛起、手机市场的酝酿,与之相关的很多通信方面的产品也随之蠢蠢欲动,而DSP又是通信产品中的关键芯片。严格意义上讲,这时的DSP才真正飞入寻常百姓家。此时,亚洲市场开始焕发出特有的魅力,代工产业模式的兴起令PC业、通信业开始向亚洲迁移。TI当时也非常希望开拓亚洲市场,所以需要一位既懂DSP又懂本地业务的负责人,这时总部想到了我。但当时我的孩子已经开始读书,整个家庭也在美国安顿得妥妥当当。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/126260.htm在痛苦地挣扎了半年之后,为了抓住亚洲的崛起,我选择了将家从美国“连根拔起”。而最终事实证明,我的这次选择是改变我职业生涯的一个重要决定,我开始真正学习了解亚洲的生意。因为过去有很强的技术背景,加之对市场基本上也还熟悉,所以我缺少的大概只有两块,工厂的运作和对生意盈亏数字的敏感度,但这些学习起来对我来说并不难。与客户接触的短短几个月时间内,我就被亚洲速度所震撼。记得当时PC业流行着一个所谓的“363原则”,即一个PC机的开发周期为三个月,产品推向市场行销六个月,剩下的三个月是清除存货等事务性工作。而美国开发一个新产品则需要两三年。当我在台北已入佳境的时候,总部要我回去组建一个新的事业部,专门用DSP来开发围绕因特网的消费电子的应用,包括了数码相机、MP3、DVD。当初来台湾时,孩子们非常不情愿,但当要离开时,孩子们更不愿意。不过幸运的是,家里总会在事业上给我最大的支持。

追求与使命

当你感受过亚洲的魅力时,你就很难忘掉她。即使是重回美国总部时,我也在密切关注亚洲,这时我明显感觉到了中国的快速崛起。2003年,TI希望加强在中国的力量,这次又想起了我。与上次的艰难抉择不同,这次我很愉快地接受了任务。我的老板很开明,让我自己在台北、香港、北京、上海这几个地方中选择。在北京和上海间犹豫后我最终选择了上海,当时很多人都对我的决定不解,当时大多数半导体公司亚太区总部都设立在新加坡、台湾或香港这些更发达的地区,而我本身又是台湾人。但几年以后事实证明,我又一次选对了。

初到中国,我首先做的是去拜访客户,正如我所想,每家企业都那么充满活力。然而遗憾的是,偌大的中国,TI却只拥有北京、上海、深圳三个办公室,而且只有销售团队,缺乏技术支持人员。我知道自己来中国后应该做的第一件事是什么了,那就是建立一支规模化的技术支持团队。除了日常支持外,我们这个团队还为客户开发了很多系统解决方案。

然而很快我就发现,仅有FAE团队是不够的,随后我们又成立了更偏向开发解决方案的应用的AE团队,从软件开发及系统集成角度,为客户提供更多的意见。记得在4G LTE概念刚刚兴起之时,TI中国便成立了专门的AE团队,制作Demo给客户展示,此Demo几乎涵盖了基站里的所有重要软件。开始制作Demo时,TI的芯片甚至还没有出来,我们只是用软件模拟开发,这也是为了第一时间能给客户介绍新技术及新产品,让客户熟悉新产品的特性,以便为提早开发做准备。

如今我们拥有中国半导体界最强大的的FAE团队和AE团队,他们合在一起堪称“梦之队”。但他们建立之初并不是件容易的事,需要让总部看到这么做意义何在,毕竟企业的投入需要看到商业回报。在总部认可了中国市场值得这么做之后,则需要找到好的领导人来带领这支团队。在此,我必须要感谢总部初期派来了很多资深员工来帮助我们快速建立起团队,然后耐心训练本地的员工。曾有多位有十几年经验的DSP应用经理在中国呆了很多年,当整个团队羽翼已丰时,他们才回到美国。

在这些团队成立的过程中,TI中国收获了很多。现在负责DSP BD业务的丁刚就是那时加入FAE团队的,而谭博也是筹建C2000 FAE团队的一员,从一位设计工程师到现在整个MCU支持团队的负责人。就这样,一批批本土人才陆续成长起来,使得TI中国一直拥有新鲜的血液,也一直保持着创新的活力。看着年轻稚嫩的工程师逐步成长为领军者及开拓者,这也是我在工作之外,另一件深感欣慰的事情。

此外我还参与成立了客户质量支持团队以及失效分析实验室。就这样一步步把TI中国所缺失的技术团队补齐。

Design for China

然而中国企业发展的脚步是如此之快,事实上他们已经开始转型,从原来的“拿来主义”变成了开始要占据产品发展方向的主导。仅仅进行技术支持,已不能满足他们的要求。

短短几年间,中国企业的发展经历了几个阶段。最初,单纯地模仿学习西方的产品技术,以低成本优势来冲击市场,这时TI主要做的就是保障客户的货期即可;之后,中国企业开始逐渐掌握先进技术,并尝试着占领中国市场,这时TI会将最新的产品介绍给本土厂商,以便更好地促进中国的产品创新,不再沿着国际厂商的路线走;而当这些企业走到第三个阶段时,他们开始依托中国市场来进行面向全球市场的创新,要同世界级的大公司能够平起平坐,希望自己的产品要在世界上具有最强的竞争力。这时相应地,TI与中国客户的合作模式必须发生重大变革,我们面对的其实已经是国际客户了,我们也需要同他们一起,将最前沿的技术导入,同时也在第一时间根据客户的建议进行产品定义或修改。此时,就需要为其建立专门的芯片设计团队。

正如当时建立FAE和AE团队一样,道理虽明明白白摆在那里,但我需要说服TI总部,在当时的环境下,并非易事。一方面,我要去说服客户,让客户明白TI的技术能够使其产品具有很强的竞争力,而TI也愿意把更多的技术介绍给中国企业,双方的合作是一种双赢。另一方面,我需要把中国企业的潜力告诉总部。尽管总部和我的看法相同,都认为中国有潜力,也值得我们投入,但具体应该如何投入、投入多少需要权衡。那时的美国人并不了解中国的企业,没听说过华为、中兴。但当时我有一种很强烈的感觉,TI要在中国发展,这是必须要做的。

记得2004年建立第一个ASIC设计团队时,从提交报告到最后完成花了一年时间。而现在中国已经成为TI最大的市场,中国的企业已经成长为世界级的公司。如今中国设计团队的建立,已经不是在考虑要不要成立的问题,而是考虑成立什么样的团队最好,建立周期也已缩短至几个月。今天,TI在中国除了ASIC设计团队以外,也成立了MCU及许多Analog产品的设计团队,分布在上海、北京、深圳及成都,旨在让他们更贴近客户,能够帮客户设计出最有竞争力的解决方案。这些团队,除了大大提高TI在中国的竞争力以外,已经对我们的营业成绩带来了显著的成果。

变革永在

从1994年开始,我和中国的接触越来越多,直到自己成为TI中国奋斗的一员。住在中国的这7年,我目睹了中国的企业一个台阶、一个台阶地向上冲,直到站在世界的中央,他们拥有极强的上进心,他们心中是整个世界的舞台,这点让我很敬佩。

这些年,我同样目睹了TI中国的成长。从研发到销售、技术支持,再加上制造工厂和产品分拨中心,TI在全面加大对中国投入的同时,收获的是对客户更全面、更及时的支持,令竞争对手难以逾越的防线。TI对中国市场的投入和承诺是绝对不容置疑的,而且我坚信我们还会看到更多、更长远的投入。

跟着客户一起成长,是件很有意思的事。中国企业让我印象最深的就是对速度的追求,因为他们在和世界级的企业竞争,这几年我明显感受到他们的脚步越来越紧,而这也促使TI的团队步伐也要跟着越来越快。虽说TI在业界是领跑者,但我个人觉得我们还有很大的进步空间,这需要我们大家一起努力。在中国这样一个市场上,要能够持续成长,并不只是要比竞争者跑得快,而要跑得和客户一样快,有时甚至要更快,这样才能为客户提供所需的创新,才能成为给客户带来竞争力的合作伙伴。

更快意味着我们要更仔细地倾听客户声音、更贴近客户,不要自以为是、一意孤行。我们内部一直都在反省,是否真正了解客户,是否真正理解客户要求背后蕴藏的东西。这种鞭策来自公司,来自我们的客户。当整个团队都是以客户为导向时,我相信,我们即使走得再快,也能保证方向的正确。

实事求是地说,TI中国今天已经取得了令我们自豪的成就,但是我们不能以此为满足,我信奉“Only paranoid can survive(只有偏执狂才能生存)”。在半导体领域,竞争如此厉害,即使我们今天小有成就,但不能保证你明天同样可以成功。

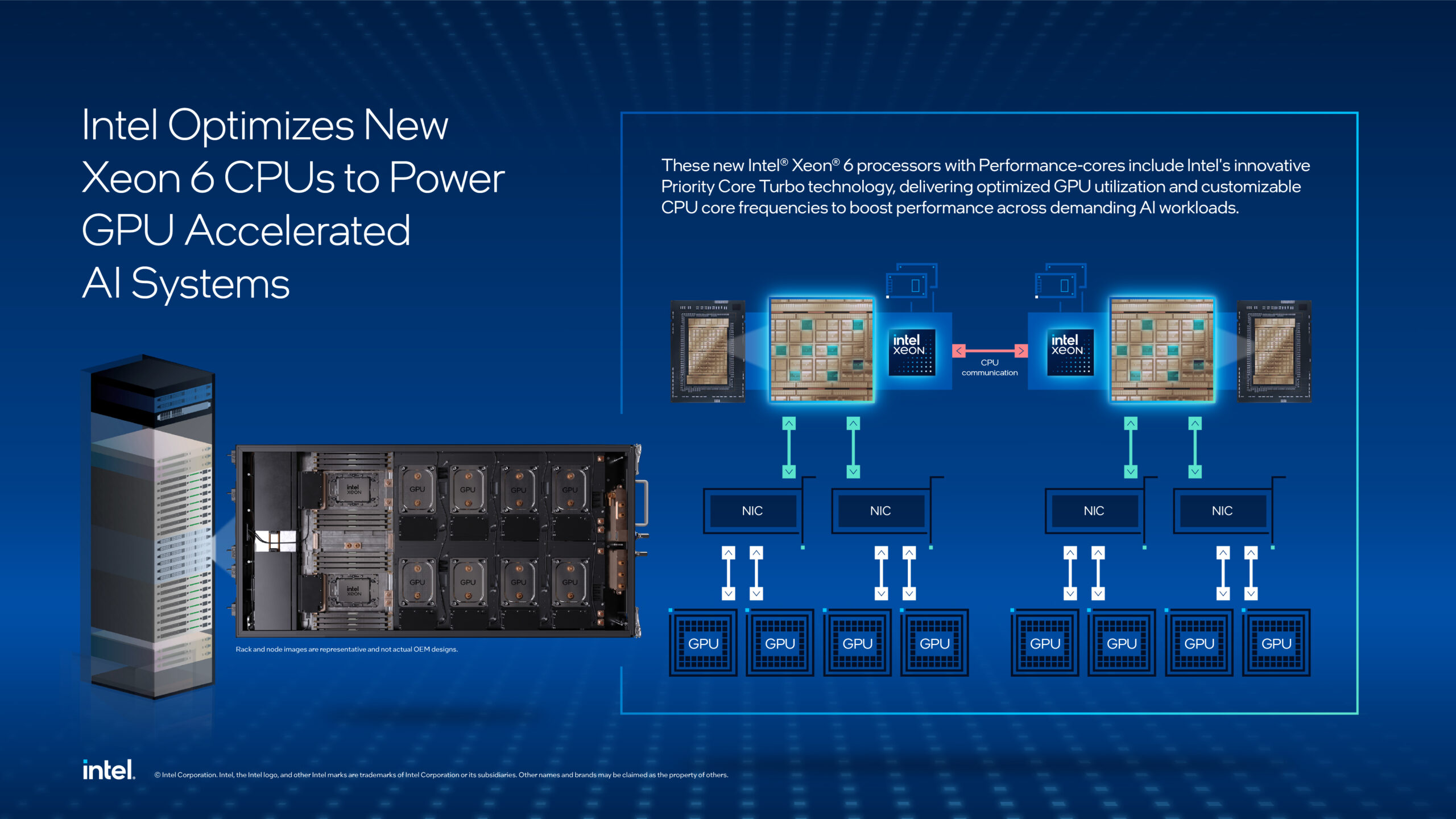

其实我们回头看看TI的发展。从我加入TI时如日中天的DSP,到后来以模拟为中心,再到如今的“模拟+EP(嵌入式处理器)”战略,这些年来在不断根据业界的形势改变着自身的发展蓝图。如今TI处理器布局全面铺开,从16位MSP430到32位C2000、ARM Cortex M3、M4,再到ARM9、Cortex A8,从收购Luminary开拓ARM MCU开始,再到自身研发基于Cortex M4的产品,这一系列看似不大的变革,却顺应了现今发展趋势。

其实未来无论如何变化,创新都源自客户的需求。只要我们善于与客户共同分享,无论是几美元的DSP到几毛钱的MCU,都可以有所创新。TI是全球开发出第一颗MCU的公司,但因为我们之前没有太关注这个领域,我们现在的市场份额不是第一。但MCU绝不是大白菜,它涵盖了数字技术、模拟技术以及低功耗等方方面面。而现在,作为起步早但发力晚的MCU业务来说,尽管目前市场上竞争者众多,但我相信随着TI投入的不断加强,只要我们耐心并给予充分的时间,肯定会有令人满意的收获。

从教室走向企业,从做技术到做市场,我的职业生涯一次一次地转变;从美国到中国,我的家搬过了好几个地方。改变会让人感到不舒适,但常常会给我们带来意想不到的机会。在过去25年,中国改变了很多,未来也会持续地改变。希望我们中国的同事能够勇于接受改变,为自己的Career及TI中国持续创造佳绩。

评论