L3自动驾驶开始落地,中国车企全面布局智驾芯片

在过去十年间,汽车行业见证了电动化转型的风驰电掣,而当下,智能化转型的鼓点愈发急促。随着人工智能、5G 通信和高性能计算技术的飞速发展,自动驾驶技术正从科幻走向现实,成为全球汽车产业变革的核心驱动力之一。全球范围内,各国政府纷纷出台政策,鼓励自动驾驶技术的研发与测试,为产业发展亮起绿灯;海量资本如潮水般涌入,催生出无数专注于自动驾驶技术的初创企业与创新项目;消费者对出行体验的期待值也不断攀升,渴望双手双脚从驾驶中解放,尽享轻松惬意的通勤与旅途。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202501/466263.htm过去的一年无疑是智能驾驶行业的「里程碑」之年。武汉街头的「萝卜快跑」进入公众视野,特斯拉的无人驾驶出租车 Robotaxi 揭开了神秘面纱,中美企业在智能驾驶赛道上竞相角逐。速腾聚创、地平线、黑芝麻智能、文远知行、小马智行等企业纷纷抢滩上市,大量资本涌入智能驾驶行业,行业的「爆发式发展」已成共识。

2024 年,中国工业和信息化部等部门宣布,北京、上海、广州等 7 个城市启动智能网联汽车准入和上路试点,比亚迪、蔚来等 9 家企业入选 L3 级自动驾驶技术试点计划。这些企业将在乘用车、客车和货车领域展开试点,目标是完善技术规范和法规。

2025 年,多项关于自动驾驶的法律法规也将落地,其中,L3 级自动驾驶成为关注的焦点。2025 年,智能驾驶产业仍将是高速增长的一年。

什么是 L3 自动驾驶?

自动驾驶技术近年来成为全球汽车行业的热点话题,而 L3 自动驾驶作为其中的重要里程碑,正在逐步从概念走向现实。要理解 L3 自动驾驶的意义,首先需要了解自动驾驶的分级标准及其背后的技术逻辑。

SAE International(国际自动机工程师学会)自 2014 年发布驾驶自动化分级标准以来,该标准已成为业内最广泛引用的自动驾驶等级描述依据。最新版本为 2021 年修订版,将驾驶自动化分为六个等级:

L0(无自动化):车辆完全由人类驾驶员控制,系统仅提供基本的警告功能,如车道偏离预警。

L1(驾驶辅助):车辆具备单一功能的自动化,如自适应巡航控制(ACC)或车道保持辅助(LKA),但驾驶员仍需全程监控车辆。

L2(部分自动化):车辆能够同时控制多个功能,如加速、制动和转向,但驾驶员仍需随时准备接管车辆。

L3(有条件自动化):在特定条件下,车辆能够完全自主驾驶,驾驶员可以在系统请求时接管车辆。L3 的关键特点是「有条件」,即在特定场景(如高速公路)下,系统可以完全接管驾驶任务。

L4(高度自动化):车辆在大多数条件下能够完全自主驾驶,无需人类干预,但在极端情况下仍可能需要人类接管。

L5(完全自动化):车辆在所有条件下都能完全自主驾驶,无需人类干预。

L3 自动驾驶被认为是「人机共驾」的转折点,因为它首次允许驾驶员在特定条件下将驾驶任务完全交给车辆。然而,L3 也对系统的可靠性和安全性提出了更高的要求,尤其是在系统请求人类接管时的过渡阶段。

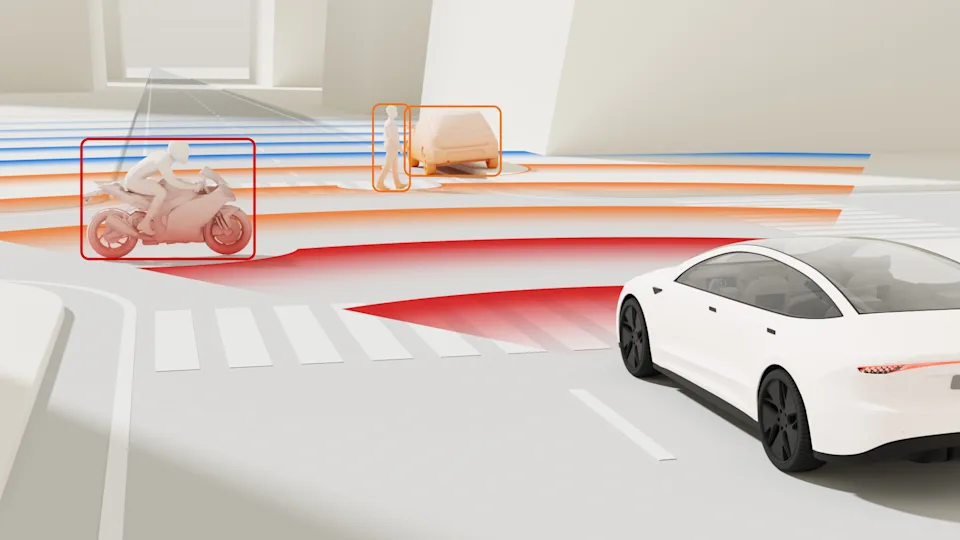

L3 自动驾驶的实现依赖于多种技术的协同工作,包括传感器、算法和计算平台。其中,算力是支撑 L3 自动驾驶的核心要素之一。L3 自动驾驶的算力需求通常在 30 TOPS 以上,而 L4 和 L5 的算力需求则可能达到数百甚至上千 TOPS。因此,算力成为 L3 自动驾驶落地的关键瓶颈之一。

L3 自动驾驶国标落地,政策先行

L3 自动驾驶的落地不仅需要技术的突破,还需要政策法规的支持。近年来,中国在自动驾驶领域的政策制定和标准建设方面走在了全球前列,为 L3 自动驾驶的商用化铺平了道路。

2024 年,中国发布了《智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求》(GB/T 44721-2024),这是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准。该标准规定了 L3 级及以上自动驾驶系统(ADS)的总体要求、动态驾驶任务执行、动态驾驶任务后援、人机交互等内容。

这一国家标准的发布为 L3 自动驾驶的商用化提供了技术依据,也为车企和供应商提供了明确的研发方向。

除了国家标准,地方政府也在积极推动 L3 自动驾驶的落地。多地出台了相关政策,为 L3 自动驾驶的测试和商用化提供了政策支持。

2024 年 12 月 31 日,《北京市自动驾驶汽车条例》通过,自 2025 年 4 月 1 日起施行,为 L3 及以上级别自动驾驶汽车提供制度规范。该条例明确了 L3 自动驾驶汽车在北京市的测试和运营规则,包括测试车辆的许可条件、数据记录要求以及事故责任划分。条例还提出,北京市将逐步开放更多道路用于 L3 自动驾驶的测试和运营。

而就在北京《条例》通过的前一日,《武汉市智能网联汽车发展促进条例》也正式发布,将自 2025 年 3 月 1 日起正式施行。

此外,浙江省近日发布《浙江省智能网联汽车产业发展行动方案(2025—2027 年)》,旨在推动智能网联汽车产业的高质量发展。根据该行动方案,目标到 2027 年,形成 2 至 3 个全球知名汽车品牌,智能网联燃油汽车 L2 级以上渗透率超 70%,智能网联新能源汽车 L3 级以上渗透率超 40%,本地配套率提高 10 个百分点。

国内首部出台并施行的智能网联汽车管理法规,是《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,于 2022 年 8 月 1 日起施行。此后近两年半的时间,均未有城市出台相关法规。受限于政策法规问题,各大车厂在自动驾驶技术上虽然已经成熟,但迟迟不敢投入到 L3 级别自动驾驶商用。

业内观点认为,随着多地相继出台关于 L3 级自动驾驶的条例,标志着政策层面对于 L3 级及以上自动驾驶技术的快速落地进行了有力支持和推动。这些地方政策的出台为 L3 自动驾驶的落地提供了实践基础,也为其他地区的政策制定提供了参考。

L3 算力需求更高,车企布局自研芯片

2024 年我国乘用车 L2 级及以上自动驾驶的渗透率是 55.7%,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟预计这一数字到 2025 年可能会接近 65%。智能化体验在购车决策中的影响权重上升到 14%,成为继汽车质量和性能之后的第三大决策因素,与汽车设计的权重持平,超越了品牌和价格。

对于自动驾驶来说,硬件是基础,包括激光雷达传感器、控制器等关键部件,特别是高性能计算芯片;软件则是「灵魂」,涵盖感知、决策、控制等多个层面的算法和系统。目前,自动驾驶已成各大车企争夺的焦点。

而 L3 自动驾驶对算力的高需求催生了车载计算平台的升级,而算力芯片作为计算平台的核心,成为车企竞相布局的焦点。为满足 L3 自动驾驶的算力需求,越来越多的车企开始布局自研芯片,以满足 L3 自动驾驶的算力需求。

小鹏汽车在 2024 年 11 月的「小鹏 AI 科技日」上展示了自研的「图灵 AI 芯片」,这款芯片具备 40 核处理器,AI 算力相当于三颗英伟达 Orin X 芯片,综合算力或超过 750Tops,最高可运行 30B 参数大模型,支持 2 个独立 ISP,黑夜、下雨天、逆光都清晰。图灵芯片号称 1 颗顶 3 颗,1 颗实现 L3+高阶智驾体验,2 颗实现 L4 自动驾驶体验。

2024 年 7 月,蔚来创始人李斌在「NIO IN 2024 蔚来创新科技日」上展示了蔚来首颗自研智能驾驶芯片——神玑 NX9031,并宣布流片成功。该芯片采用 5nm 车规工艺制程,有超过 500 亿颗晶体管。李斌表示,其一颗自研芯片能实现四颗业界旗舰智能驾驶芯片(Orin)的性能。

2024 年 10 月 28 日,吉利汽车正式发布其自研的「星辰一号」自动驾驶芯片。这款芯片采用 7nm 制程工艺,具备卓越的计算能力,CPU 算力达到 250KDMIPS,单颗 NPU 算力高达 512TOPS,在多芯片协同工作时,最高算力可达 2048TOPS。吉利计划于 2025 年实现「星辰一号」芯片的量产,并在 2026 年广泛应用于旗下高端车型,包括领克和银河系列。

此外,有传闻称,比亚迪内部正在研发一种未来汽车智能驾驶的专用芯片。据悉,这是一个有着 80TOPS 算力的芯片,未来可能几乎涵盖比亚迪所有车型。比亚迪计划未来将 Orin N 和地平线 J6E 芯片全部切换成自研的 80 TOPS 算力芯片。

理想内部也在推进自研芯片项目,代号「舒马赫」,设计制程为 5nm,由台积电代工。近期,理想团队内部正在调整分工,NPU 负责人的权力在逐渐加强。

这些车企通过自研芯片,不仅提升了算力,还加强了对供应链的掌控,降低了对外部供应商的依赖。

车企自研芯片的意义不仅在于满足算力需求,还在于提升技术自主性和市场竞争力。自研芯片使车企能够根据自身需求定制芯片功能,从而更好地支持 L3 自动驾驶系统的开发。同时,自研芯片减少了对外部供应商的依赖,提升了供应链的安全性。自研芯片也为车企提供了差异化的竞争优势。

L3 自动驾驶的落地标志着汽车行业向智能化迈出了重要一步。在政策法规的支持下,中国车企通过自研芯片和技术创新,正在加速 L3 自动驾驶的商用化进程。未来,随着技术的进一步成熟和政策的持续完善,L3 自动驾驶有望在更多场景下得到广泛应用,为消费者带来更安全、更便捷的出行体验。

不过,对中国汽车产业链企业来说,面临的挑战也是共通的,在芯片等核心环节仍然存在较大短板。2024 年,国际巨头依然主导自动驾驶芯片市场。其中英伟达以其高算力自动驾驶 SoC 芯片占据全球市场 82.5% 的份额。根据盖世汽车的数据,英伟达的 Drive Orin-X 芯片装机量 155.4 万颗,市场份额达 32.6%。紧随其后的是特斯拉,尽管在中国市场 FSD 系统还没有正式落地,但凭借自研的 FSD 芯片,装机量 101.31 万,市场份额 26.8%。这两家头部企业加起来市场份额接近 60%,头部聚集效应明显。

评论