从管理经济学视角 解构小米帝国

编者按:去年人人称赞的“优等生”——小米,随着第三季度,手机增速的放缓,增长乏力。市场也开始不友善了,批评声如潮水涌来,优等生小米来了。

小米在欧洲和北美开始试水,售卖非手机类产品(由于知识产权问题,小米也就只能在知识保护不完整的地方展开)。在巴西和非洲某些地区,小米开始卖手机。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/282767.htm相较曾经走在它前面的TCL收购法国汤姆逊案例、联想收购ThinkPad、吉利收购沃尔沃上(这基桩收购案,可以看为是失败的,当初设定的目标都没实现),小米在国际化的过程中选择了比较稳健的方式,学习了类似海尔的方式(海尔是自建工厂,小米是投资工厂)。

中国企业在国内受阻情况下,出海比较多。这些企业,大多比较激进,小米还算走的可以的。

3、生态化

现在的互联网企业,三常态:发布会、撕X、生态化战略。

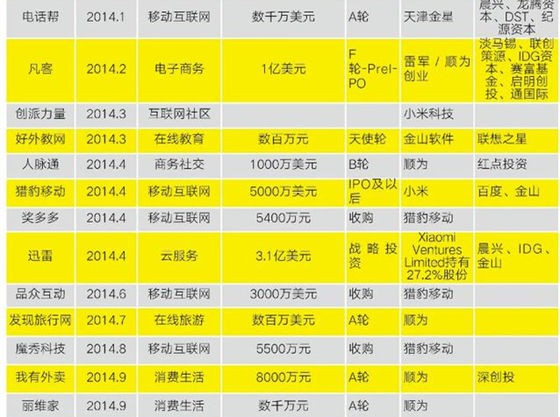

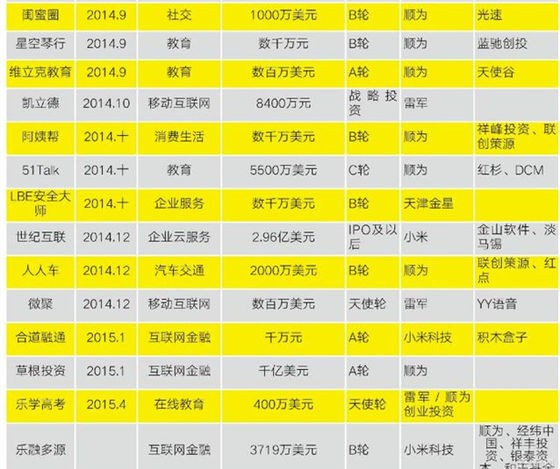

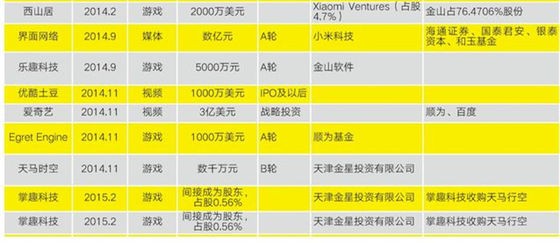

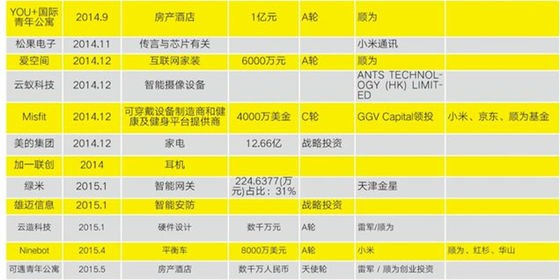

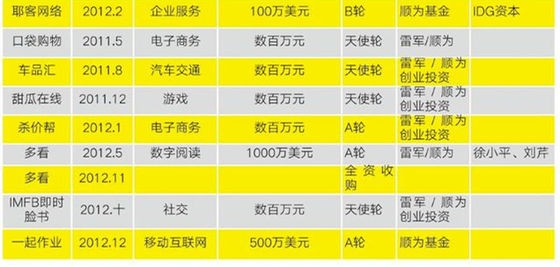

我们先来看看小米投资了哪些企业:

(注:图片资料来自钛媒体编辑马婧)

笔者在先前的文章中,谈论过小米的模式:提出小米不会成为“苹果第二”或者复制苹果的成功,准确的形容是——神似三菱,型似三星。

小米在的产业链的生态投资体系,类似于日本的财团,采取投资控股形式;而在具体产业链的表现形式上,都有是关联产品,类似于三星的产业链,因而“型似三星”。(可以参见笔者先前文章《进入互金小米,神似三菱,形似三星》)

评论