国内汽车半导体企业缺失的原因分析

(一)汽车半导体的可靠性、零缺陷要求,造成技术门槛高

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/134467.htm与一般消费用半导体的最大区别是,汽车半导体需要在极苛刻的环境下运行。例如可能要工作在-30℃的环境中,同时还要考虑振动、潮湿、灰尘、油污等其他因素,这就要求汽车半导体要有很高的可靠性和稳定性。具体而言,一是宽温度范围,一般汽车电子芯片的温度范围在-40℃~120℃,很多汽车电子芯片的温度范围都在-40℃~150℃之间;二是100%零缺陷,汽车电子厂商通常要求元器件生产商提供100%无缺陷的产品。而目前,中国厂商最缺乏的是整套完善的测试方法和测试系统;三是安全、可靠和稳定供货。汽车不同于一般电子消费品的迅速更新换代,汽车寿命一般可达10 年以上,汽车电子产品要求在10~15年内,保证安全可靠运行和稳定供货,并且汽车电子解决方案供应商要能够提供长期的技术支持。英飞凌有一款16位的MCU产品C167,从1985年问世,至今还在生产,稳定供货。汽车电子产品与工业应用的区别还在于,前者稍有改动都要层层通知用户,经允许后才能做修改。四是认证严格,过程漫长 。五是特殊的制造工艺。

客户对汽车、工业应用及消费性电子应用半导体产品要求的差异性,参见表1。

表1:汽车、工业应用及消费类应用半导体产品的要求

|

参数要求 |

汽车级 |

工业级 |

消费类 |

|

温度 |

-40℃~155℃ |

-10℃~70℃ |

0℃~40℃ |

|

使用时间 |

15年 |

5~10年 |

1~3 年 |

|

湿度 |

0%~100% |

根据使用环境而定 |

低 |

|

出错率 |

0 |

<1% |

<3% |

|

供货时间 |

高至30 年 |

高至5 年 |

高至2 年 |

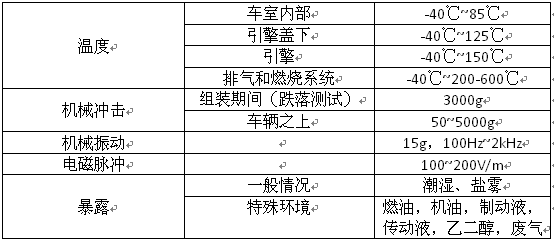

汽车半导体在汽车不同的环境下,所需承受的温度也有所不同。车室内的要求较低,-40℃ ~85℃;引擎盖下的则在-40℃ ~125℃;引擎上的则在-40 ~150℃。耐震、及发动后行车过程中的震动承受度也有相当的要求,而特殊环境下作业的车辆则有特殊的要求,参见表 2。

表2:汽车使用环境对半导体产品要求

上述因素客观上对汽车半导体新切入者形成相当高的技术门槛。

(二)汽车半导体的特殊性更适合采取IDM模式企业

由于汽车应用讲求的是质量与安全,半导体产品在设计、制造、封装测试等各个环节都需符合汽车规格及获得车厂认证,因此大多数的汽车半导体供应商为能够自行掌控设计、制造与封测的IDM厂商,而且大多数半导体制造商各自拥有多项属于自己专有的半导体技术及制程工艺。

汽车半导体的高可靠性,包含设计可靠性和工艺制备可靠性。在设计过程中,需要保证芯片在极限温度、电压和工艺制造的条件下,芯片仍然能够完成符合设计要求的特定功能,在这个阶段需要运用一系列的高可靠性设计技术;在工艺制造方面,需要提供专用的汽车电子工艺库文件(Library Model)。汽车级芯片的封装同样有较高的要求,不仅需要面向汽车应用系统特定的空间包络和散热结构进行封装设计,还需要满足汽车级可靠性的振动、温度指标;对于测试和开发而言,可靠性依然是最重要的技术之一,测试厂商需要有汽车级芯片的电磁环境设备、老化设备、温度冲击设备等,应用开发过程中还需要考虑到特殊电磁干扰情况下对系统采取的冗余性设计等因素。目前绝大多数汽车专用芯片制造厂商,如Infineon、ST、Freescale、Microchip、ATMEL,全部采用自己的工艺线和封装线完成芯片的工艺制备,以提高芯片的可靠性。

目前,前三大汽车半导体厂商Renesas、Infineon、Freescale均采IDM模式。

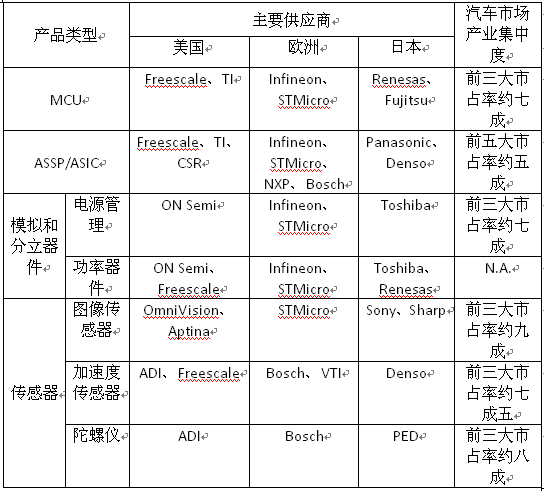

此外,MCU、传感器等产品,因与动力传动、底盘控制、安全等应用关联度较高,汽车电子厂商基于对可靠性的追求,采购心态慎重,倾向找特定厂商合作,因此,产业集中度偏高,前三大厂商市占率可高达七成以上。

表3:汽车半导体的主要类别及主要厂商

数据来源:MIC,2011年4月

备注:模拟和分立半导体及传感器仅列出主要产品类别

但是,仍有Fabless厂商打入汽车半导体市场,包括CSR、OmniVision等,其产品为蓝芽通讯IC及CMOS图像传感器,属车载电子与车身电子次领域。此领域在质量与安全的要求上,不像动力传动、底盘控制、安全等应用般严苛。

(三)本土IC产品进入汽车前装市场难

从需求层面分析,本土IC产品进入汽车前装市场难的主要原因:

一是整车厂合资企业外方在中国大多沿袭了与跨国汽车电子企业之间在历史上已经形成的配套关系。我国市场上的轿车产品主要由合资企业生产,合资企业的外方牢牢地控制了汽车电子产品配套的决策权。从合作模式上看, 一级汽车电子供应商倾向与特定半导体厂商建立策略性的合作关系,由此特定厂商供应重要的半导体产品。例如Bosch、Delphi、Denso等欧、美、日汽车电子厂商,分别与本国或本地区的英飞凌、飞思卡尔及瑞萨等汽车半导体供应商结成长期稳定的供应链关系。时至今日,即使整车厂就某些零部件供应在全球公开招标,通常亦会对投标的一级汽车电子供应商指定可供选择的芯片厂商,中标厂商只能从中挑选。在这个环节,中国个别已打入国外或合资品牌汽车供应链的本土零部件厂商,由于产品大部分直接供应给奥迪、宝马等高端客户,这些客户均指定了芯片制造商,公司只能从中挑选,所以自主选择的权利受到了一定限制。

二是整车企业对产品可靠性的追求。调研发现,我国具有自主品牌整车企业虽然有配套采购的决策权,但出于保证整车产品可靠性和规避市场风险方面的考虑,目前关键的汽车电子产品还是优先考虑采购世界跨国知名企业或其在华独资、合资企业生产的产品。

(四)我国IC企业实力有限,切入汽车半导体的意愿不高

首先,尽管中国的汽车产销量突破1800万辆,已跃居为全球第一汽车消费大国。但相对于手机、电脑、电视等消费类电子产品,中国汽车市场的总容量和增长空间有限,中国企业过多追求眼前利益,不想将资金投入到汽车半导体的研发上,而是都集中在研发投入小,周期短,收效快的消费类电子产品上。

其次,汽车半导体的研发周期长,技术门槛高,且存在一定的风险,国际汽车半导体厂商与欧、美、日等各国汽车厂商已经形成稳固的供应链体系并占据着垄断的地位,而本土的半导体企业大多是小而散,无法单独地走自主研发和产业化的道路,与国际汽车半导体巨头无法抗衡。

此外,客户一般要求汽车半导体厂商具备超过15年的持续供货和技术支持能力,国内IC企业起步晚,技术资金实力弱,稳健经营能力差,能够持续经营10年以上的企业已不多见。

评论