智能驾驶新战局:比亚迪“天神之眼”对决特斯拉FSD入华

当特斯拉CEO马斯克在社交平台上以一句“很快实现”回应FSD入华进展时,远在深圳的比亚迪总部正悄然推进“天神之眼”智能驾驶系统的规模化落地。2025年,中国新能源汽车市场的竞争已从电池续航、充电效率的比拼,全面升级至智能驾驶技术的“高阶战场”。一边是特斯拉打磨十年的FSD(Full Self-Driving)系统蓄势进军中国市场,另一边则是比亚迪凭借垂直整合能力推出的“天神之眼”试图定义本土化智能驾驶新标准。这场技术路径迥异的对决,不仅是激光雷达与纯视觉路线的博弈,更暗含了全球智能驾驶话语权的争夺——谁的生态能赢得中国消费者的信任?答案或许将重塑未来十年的行业格局。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202503/467526.htm2025年2月10日,随着比亚迪智能化战略发布会的举行,比亚迪宣布了一项震撼市场的决策:全系车型标配高阶智能驾驶系统,覆盖七万级到百万级所有价格区间。这意味着,即使是入门级的比亚迪海鸥,也能享受与百万豪车仰望U8同源的智驾技术。

比亚迪的智能驾驶研发历程堪称“厚积薄发”。早在2020年,其首代DiPilot系统仍依赖博世等供应商方案,但2021年成立智能驾驶研究院后,比亚迪确立了全栈自研的战略方向。通过与地平线、速腾聚创等本土供应链深度合作,比亚迪构建了覆盖感知、决策、执行的全链路技术矩阵。2023年发布的璇玑架构,通过“一脑两端三网四链”的整车智能平台,实现了传感、控制、数据、机械四大链条的深度协同,为“天神之眼”的落地提供了技术基座。

硬件层面,比亚迪采用多传感器融合方案:高端车型仰望U8搭载3颗激光雷达、5颗毫米波雷达及双Orin X芯片(算力508TOPS),结合12颗高清摄像头,构建360度无死角感知能力;中端车型则通过前视三目摄像头与毫米波雷达组合实现高性价比方案。软件算法上,比亚迪依托端到端大模型架构,将感知、决策、执行整合为统一系统,使车辆在无图城市领航(CNOA)、代客泊车(AVP)等场景中表现接近人类驾驶水平。尤为关键的是,比亚迪凭借超440万辆智能车的云端数据库(日均新增72万公里训练数据),通过深度学习持续优化算法,形成“越用越智能”的闭环。

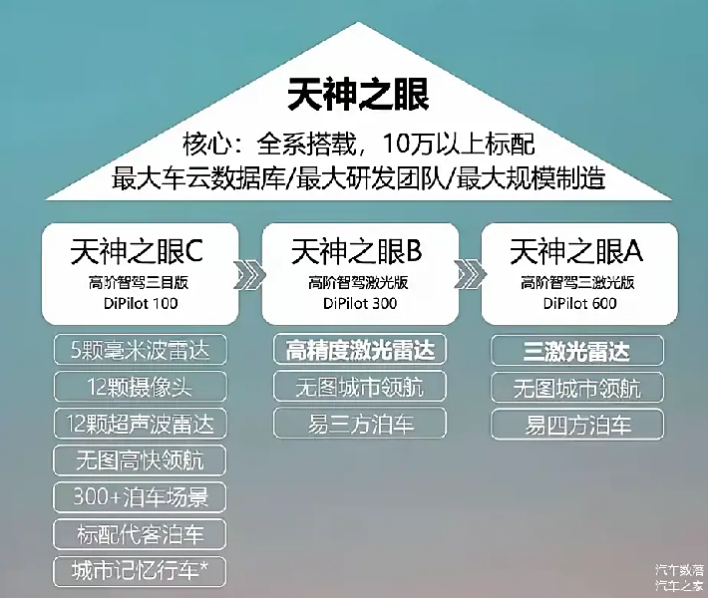

比亚迪“天神之眼”的推出,直接击穿了智能驾驶市场的价格壁垒。其技术矩阵分为三个层级:

l DiPilot 600(天神之眼A):搭载于仰望品牌,支持全场景领航,售价超30万元;

l DiPilot 300(天神之眼B):覆盖腾势及汉、唐等中高端车型,售价20万-30万元;

l DiPilot 100(天神之眼C):下探至7万级入门车型如海鸥、秦L,支持高速NOA与代客泊车。

这种“全系标配、分级覆盖”的策略迅速引发市场热潮。2025年1月,比亚迪新能源车销量达29.6万辆,其中智驾车型占比超60%,资本市场反应更为激烈:发布会当日比亚迪A股涨停,市值单日增长822亿元,智能驾驶产业链相关股票集体走。

消费者调研显示,中国用户对智能驾驶功能的支付意愿达60%,远超全球平均水平,而比亚迪通过将高阶智驾成本压缩至千元级,成功激活中低价位市场潜力。

在笔者看来,比亚迪此举无疑是颠覆市场格局的一次重大尝试。当行业普遍将高阶智驾系统作为20万元以上车型的溢价筹码时,比亚迪以颠覆性的成本控制能力,将L2+级智能驾驶下探至6.98万元的海鸥车型。这相当于在智能手机普及初期,将指纹识别技术直接搭载在千元机上。

数据显示,比亚迪通过2025年550万辆的产销规模,将单车型智驾研发成本压缩至300元,仅为行业平均水平的15%。这种成本优势源于三个核心支撑:自研芯片与激光雷达使关键部件成本降低42%;垂直整合的供应链体系规避了15-20%的中间商溢价;数据闭环系统让算法迭代效率提升3倍,试错成本降低70%。

在天神之眼之前,面对智驾,行业内还有三条线路之争,以蔚来为代表的硬件堆料派:依赖英伟达Orin等高端芯片,单车硬件成本超8000元;以鸿蒙智行为代表的生态联盟派:采用硬件销售+服务分成的商业模式;还有以特斯拉为代表的渐进式路线:纯视觉方案,依赖北美道路数据积累。而在笔者看来,比亚迪的天神之眼,似乎开创了一个全新的赛道——"规模驱动型智驾"。依托年销400万辆产生的2PB/日数据量,其算法训练效率是行业平均的3.2倍。这种数据飞轮效应使得比亚迪无需依赖高精地图,仅用国内普通道路数据就实现了城市NOA的快速落地。

这种数据生态形成"马太效应":越是规模大的车企,数据积累越快,算法优化越精准,进而推动销量增长,形成正向循环。据麦肯锡测算,比亚迪的数据资产价值已达120亿美元,且每年以35%的速度增值。比亚迪正在引领智能驾驶从"功能销售"向"服务运营"转型,这种转变彻底改变了汽车产业的盈利结构。摩根士丹利预测,到2027年,比亚迪软件服务收入将占总利润的35%,改写传统车企依赖硬件销售的商业模式。

当行业还在争论"智能驾驶是否需要高精地图"时,比亚迪用"天神之眼"给出了更本质的答案——智能驾驶的终极竞争力不在于技术路线选择,而在于规模驱动的数据进化能力。这场由成本重构引发的产业革命,正在重塑全球汽车产业的权力版图。正如福特T型车开启的流水线革命,比亚迪的智驾普惠化,或将载入汽车工业发展的史册。

“第一批用FSD的国内车主,12分已经扣完了”

而在另一边,比亚迪在全球最大的竞争对手,特斯拉的FSD终于在这个天神之眼发布之后的关键节点落地了国内。2月26日,无数大V摩拳擦掌,开启了一场空前的直播测试活动。

而结果嘛?只能说是令人大跌眼镜,在社交媒体上,参与首批FSD测试的博主们正在上演集体黑色幽默:有人晒出系统把道路施工警示灯当红绿灯的"色盲表演",有人展示车辆在公交专用道里跳"科目三"的魔性走位,更有主播实测80公里触发5次接管,评论区戏称这是"驾校教练模拟器"。某汽车博主实测视频显示,系统在10分钟内完成四次实线变道,其中在匝道入口直接碾压导流线的操作,让评论区感叹"比科目二挂科学员还生猛"。

这些荒诞场景背后,是特斯拉FSD对中国道路的"水土不服":对国内常见的地面箭头灯、临时施工灯视而不见;能丝滑完成五车道变道,却在潮汐车道前陷入"选择困难症";号称"老司机级博弈能力",遇到电动车大军时却秒变"道路盆栽"。

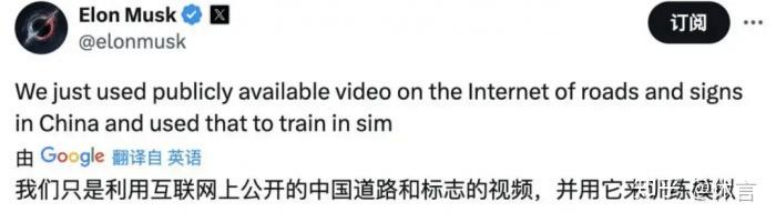

不过,笔者也想给FSD说句公道话,特斯拉依赖全球200亿英里训练数据,但受中国数据跨境限制,实际用于本土训练的数据量不足1%,而据马斯克透露,FSD对于中国道路的训练统统基于视频学习,所以能有这种糟糕的表现也不足为奇。而比亚迪的天神之眼则依托日均7200万公里的本土数据采集量(含400万辆L2+车型),建立动态高精地图工厂,通过车端-云端协同计算实现道路语义的实时更新。

在测试首日,特斯拉FSD还是有一些令人惊喜的表现的,在窄路会车时自信从容,犹如老司机一般的礼让靠边;在汇入主路时的从容迅速;在内部道路自行找路开出停车场等等。因此,笔者倒是觉得尽管出了上述种种的“糗”,倒也可以等等看,看看FSD在充分学习了国内交通之后的表现会不会有很大的进步吧。但确实,当车主们捏着价值6.4万元的FSD购买发票,却只能和免费搭载了天神之眼C的比亚迪海鸥比较时,难免有些难堪。

而另一方面,之前被传得神乎其神的FSD,一上来就当了一次“小丑”,这也确实会让普罗大众和厂商对于“纯视觉”智驾路线产生一定的怀疑。

比亚迪用"激光雷达+视觉"的融合方案,在7万元车型上实现99%泊车成功率,华为ADS 3.0通过车路协同架构将危险接管率压至0.01次/千公里,这些事实让市场意识到:在"鬼探头"频发的中国道路,纯视觉就像不带安全绳的走钢丝表演——或许能在实验室惊艳,却难逃现实场景的致命反噬。加上特斯拉6.4万元买断制,与比亚迪"技术平权"战略的崛起,形成了残酷对照。而比亚迪凭借440万辆L2+车型构建的数据飞轮,让系统每周进化三次,这种"用市场规模碾压技术短板"的打法,正在改写智能驾驶的估值逻辑。

当网络上车主30秒被扣光12分的视频全网疯传,消费者猛然惊醒:原来马斯克吹嘘的"比人类安全10倍",在中国语境下竟意味着"比人类更会违章"。这种信任危机正在催生新的市场认知——与其相信硅谷天才的"上帝视角",不如选择看得见摸得着的激光雷达冗余。正如某准车主在论坛留言:"我宁可多花5000块装颗激光雷达,也不想每天提心吊胆地给FSD交罚款。

不过,这并不意味着纯视觉路线被判死刑,但中国市场的复杂性已证明,任何试图用单一技术路线包打天下的野心,都可能沦为科技乌托邦的泡影。

评论