2011年全球最新汽车技术盘点之电子电气篇

沃尔沃汽车开发电动车感应充电技术

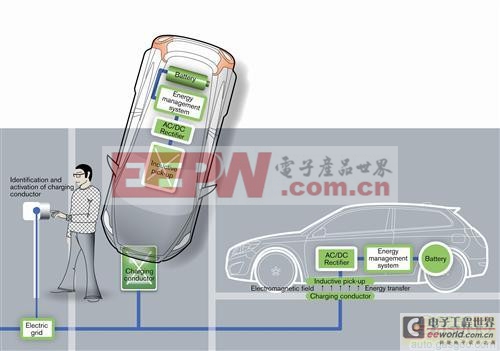

沃尔沃汽车正参与“持续性电力行驶CED(Continuous Electric Drive)”研究项目,主要开发感应充电(Inductive Charging)技术。

沃尔沃主要负责开发无需插口(Socket)和线缆的充电方法与系统产品。采用感应充电技术,能量可通过埋设于路表面以下的充电板以无线的方式传送至车辆电池,具有多方面的便利。

在感应充电中,一块充电板埋设于位置适当的路面之下,例如家庭车库的车道。充电板由产生磁场的线圈组成。当车辆停在充电板上方的路面上,不用与车辆发生物理接触,电能可通过磁场由充电板传输至车辆的感应传感器(Inductive Pick-up)上,形成交流电。

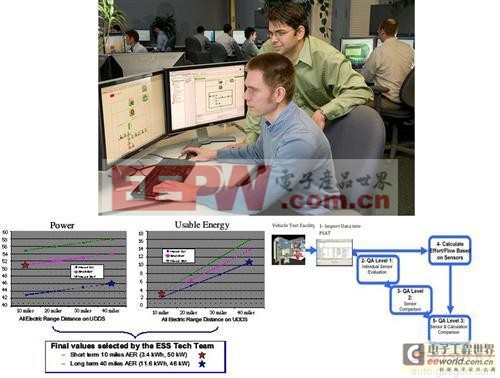

PHEV电池规格与车辆参数的优化工作

阿贡国家实验室ANL(Argonne National Laboratory)和MathWorks公司将优化工作和平行计算机运行法则结合起来,从系统层面为一款中型乘用PHEV进行建模,该车采用一台峰值功率120千瓦的永磁体电动马达,以及一台峰值功率110千瓦的汽油发动机。

与车辆控制和电池设计相关的四项独立可变参数——包括电池电量存储容量、电池最大放电能量、汽油发动机起动/关闭门限(Turn-on, and Turn-off Thresholds)——都由数字式优化器(Numerical Optimizer)进行调控,从而在30次现实驾驶循环中达到车辆NPV最优的效果。关于电池短期消耗成本和长期消耗成本展开了两次模拟测试。

德尔福新推MyFi系列车载信息娱乐系统

德尔福公司宣布正致力于推出MyFi™系列电子车载信息娱乐系统,该系统可将信息娱乐、主动安全等功能相互关联,提供自然语音识别、文本语音转换等功能,满足WiFi、蓝牙和USB等标准,并集成Pandora 和Stitcher等应用。

德尔福MyFi™ 产品可升级性能良好,能够根据整车客户的需求提供各种特性与功能;设计精良的架构可帮助整车制造商提供世界一流的信息娱乐系统,并根据发展趋势和技术改进通过软件修改实现轻松升级。创新外形设计与功能集成是 MyFi™ 的主要特点,其设计经过全面优化,所有系统功能直观易用,消费者可无缝连接到便携式设备。

PowerGenix镍锌电池用于微混车

与当前微混合动力车起步-停车系统中的铅酸电池相比,PowerGenix镍锌电池具有多方面的优势:体积和重量较输出效能相当的铅酸电池减半,充电适应性能更强,使用寿命更长久。电池的性能提升意味着配备PowerGenix镍锌电池的车辆能够有效减重,并且在车辆的长期使用寿命中有效应对停车-怠速运行状况,显著提升微混合动力车的燃油效率。

与起步-停车车辆的其他更新替代技术组合不同,镍锌电池采用单一方案即可获得明显收效。加上镍锌铁氧体材料的低成本特征,对于起步-停车系统而言是较为适宜的选择。

针对镍锌电池的缺点,PowerGenix公司的解决方法是采用了独家专利的电解液配方,可以降低锌化合物的溶解度,防止枝晶形成导致短路和形变问题,从而使得镍锌电池能够进入商业推广阶段。另外,PowerGenix公司还改进了电池正极与负极的材料选择,避免使用重金属成分,进一步提高了电池的可靠性。

沃尔沃推出汽车追踪防盗远程信息处理服务

沃尔沃汽车在巴西第一个推出嵌入式远程信息无线处理服务,以满足安装追踪与防盗设备相关规定的所有要求。

所有的沃尔沃新车在出厂前均配套安装了标准的远程信息处理模块和带有呼救SOS与道路救援帮助服务热线On Call两个按键的顶置中控台(Overhead Console),可通过GPS和无线连接实现实时监控。

沃尔沃On Call道路救援服务热线在购车后最初两年免费,包含自动碰撞提示(Automatic Crash Notification)、故障热线(Breakdown Call)和远程服务(如油量状态和远程闭锁/开锁)等内容。

大陆集团聚焦开发直接式轮胎压力监测系统

大陆集团表示将直接式轮胎压力监测系统作为研发重点,并强力推荐全球汽车制造商为新车型使用该产品,实时监控车辆轮胎充气状态,从而有利于优化行驶并降低二氧化碳排放。

直接式轮胎压力监测系统在每个轮胎中置入传感器,可在任意时刻、任何路况和所有行驶速度条件下快速、直接而准确地收集空气压强和温度信息。

直接式轮胎压力监测系统(Direct Tire Pressure Monitoring System)具备整体优势,在即时功能上具有速度和精确度方面的长处,通过在轮胎内置入传感器的方式提升了驾驶安全性和舒适性。

评论