车规级芯片 与 消费级芯片 有什么差别?

车规级芯片与消费级芯片在设计目标、应用场景、性能要求等方面存在显著差异,核心区别源于其服务的产品属性 —— 汽车需兼顾安全性、可靠性、长生命周期,而消费电子更侧重性价比、短期性能迭代。

以下从多个维度详细对比:

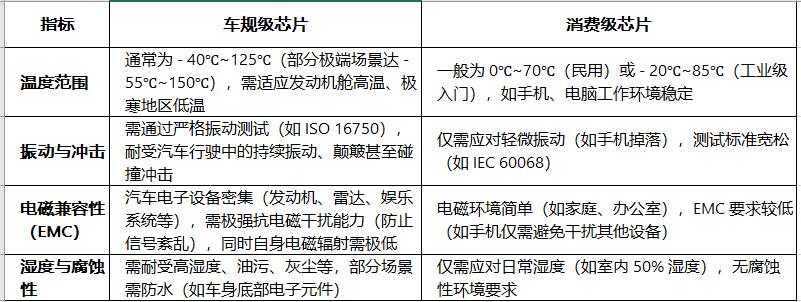

一、工作环境要求:车规芯片需应对极端环境

汽车的使用场景远比消费电子复杂,车规芯片必须耐受更恶劣的物理环境,而消费级芯片仅需适应相对温和的环境。

二、可靠性与耐久性:车规芯片追求 “零故障”

汽车的使用寿命通常为10 年 / 15 万公里以上,芯片需在全生命周期内稳定工作;而消费电子寿命短(如手机 2-3 年),对长期可靠性要求低。

故障率:车规芯片要求故障率极低,通常为ppm 级(百万分之一)甚至 ppb 级(十亿分之一),例如发动机控制芯片若故障可能导致熄火,直接威胁安全;消费级芯片故障率可放宽至 0.1%~1%(如手机芯片偶发卡顿可接受)。

三、性能导向:车规重 “稳定”,消费重 “迭代”

两者的性能优化目标完全不同:

车规级芯片

自动驾驶芯片需确保 “决策延迟<100ms”,且算力输出不能因温度波动而下降; 车身控制芯片(如 ESP 电子稳定程序)需在毫秒级响应,任何性能波动都可能引发事故。

手机芯片(如骁龙 8 Gen4)通过提升 CPU/GPU 频率增强游戏帧率; 电脑芯片(如 Intel i9)侧重多任务处理速度,允许短时性能波动(如发热降频)。

四、认证标准:车规芯片需通过严苛行业认证

车规芯片必须满足汽车行业专属的强制标准,而消费级芯片仅需符合通用电子标准。

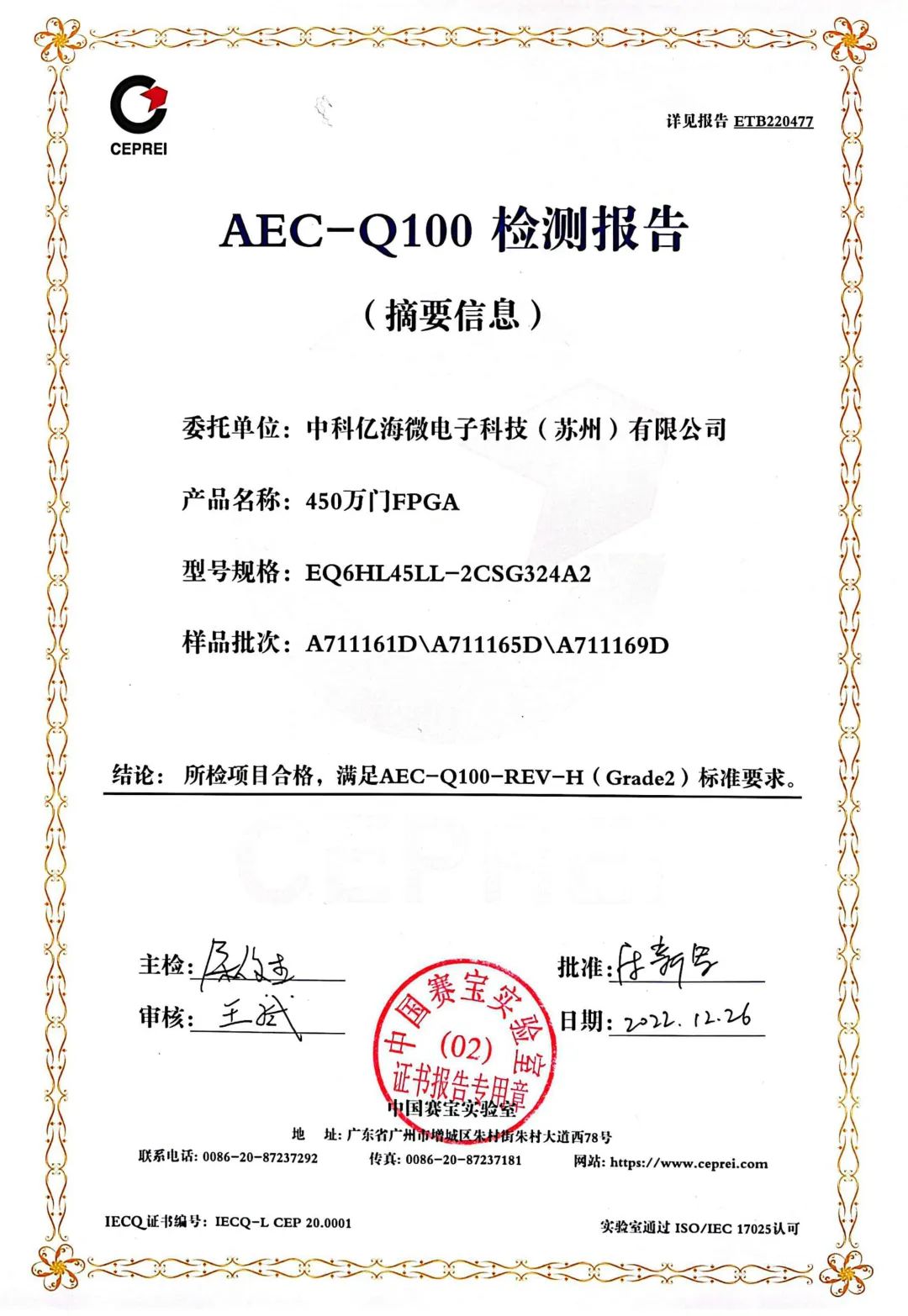

车规核心认证

AEC-Q100(集成电路):规定了芯片的环境应力测试(如温度循环、振动)、寿命测试(如高温工作寿命 HTOL)等,分为 1-4 级(等级越高,温度范围越宽)。

ISO 26262(功能安全):针对汽车电子的 “功能安全” 认证,从 ASIL A(最低)到 ASIL D(最高,如自动驾驶激光雷达芯片),要求芯片具备 “故障检测与冗余” 能力。

IATF 16949:供应链质量管理体系,要求芯片从设计到生产的全流程可追溯(如每批次芯片的测试数据存档 10 年以上)。

五、生命周期与供应链:车规芯片 “长续航”,消费级 “快迭代”

生命周期

:车规芯片的生命周期需与汽车匹配(通常 10-15 年),供应商需承诺 “长期供货”,不可随意停产(否则车企需重新验证替代芯片,成本极高);消费级芯片迭代快(如手机芯片每年更新一代),生命周期仅 2-3 年。 供应链管理

:车规芯片供应链需 “零中断”,采用 “双供应商”“安全库存” 等策略(如台积电为车规芯片保留专用产线);消费级芯片供应链更灵活,可随市场需求快速调整产能。

六、成本与价格:车规芯片成本更高

车规芯片的设计、测试、材料成本远高于消费级:

设计阶段:需投入更多资源满足认证要求(如 ISO 26262 认证可能增加 30% 设计成本);

测试阶段:每颗芯片需经过数百项测试(消费级仅需数十项),测试成本占比达 30%(消费级仅 5%-10%); 材料与工艺:采用更高等级的晶圆(如车规级硅片杂质更少)、封装材料(耐高温陶瓷封装),成本比消费级高 2-5 倍。

核心差异源于 “安全权重”

车规级芯片的所有设计都围绕 “汽车安全” 展开 —— 从极端环境耐受,到十年如一日的稳定运行,再到严苛的认证标准,本质是为了避免因芯片故障导致事故。而消费级芯片的核心是 “用户体验与性价比”,更关注性能提升和成本控制。

评论