斯坦福研发可自行“修复”电极的锂离子电池

斯坦福大学以及美国能源部的研究者近日共同研发出了一款能够自行修复电极锂离子电池。这款电池可用于电动汽车、手机或其他设备中。

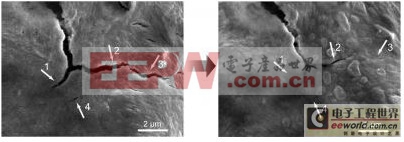

根据研究者描述,这款电池的奥秘在于在电极处覆盖了一层具有较强弹性性能的聚合物,当电极表面出现裂纹时,这层弹性体聚合物会自发性地覆盖住裂纹。

斯坦福一名博士后研究员Chao Wang表示:“自修复性是一项重要的属性,无论是对动物、植物、还是没有生命的物体,这项属性都能够使其维持更长的生命周期。”

Chao在斯坦福Zhenan Bao教授的实验中研发弹性聚合物材料,后者专门负责开发用于机器人、传感器、假肢等物件的电子皮肤。在这个电池项目中,该团队在弹性聚合物中加入了纳米粒子碳,使其具备导电性能。

Zhenan Bao教授表示:“当电极覆盖上这款弹性聚合物后,其在短短数小时内修复了大量细微裂纹,使硅电极的使用寿命延长了10倍。”

目前这项新技术还处于试验阶段。实验中,电极能够在经受100次充放电循环后,依旧保持原有的储电能力。研究者Yi Cui表示,“(100次循环对于)手机和电动车来说还远远不够。”

目前,研究者普遍都在寻找能够增强锂离子电池负极储电能力并减轻材料重量的新方法。最有潜力的材料当属硅,其具有较高的容量以及充放电能力。

不过其成本昂贵,另外硅粒子在充电过程中体积会膨胀到原来的3倍大,在放电过程中再逐渐恢复原来体积,反复如此对电机覆盖材料造成很大负担,影响电池长期性能。这也是目前大容量锂电池的通病。

为了让电极覆盖材料能够自我修复,科学家有意减弱长链聚合物的化学键强度。这使得这类材料更容易产生裂纹,但与此同时,断裂材料的两端是具有化学吸引性,它们能够以极快速度重新组合,与DNA分子的分裂、重组类似。

离子色谱仪相关文章:离子色谱仪原理

评论