小米ultra的52.99万元背后:当风口上的雷军最终变成造风者

1987年,武汉大学计算机系的教室里,那个赤脚在寒冬机房编程的少年不会想到,三十八年后,他将在汽车工业史上刻下浓墨重彩的一笔。雷军用两年修完四年学分的狠劲,似乎早已预示着这个湖北小镇青年将用"极致效率"改写商业规则。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202503/467777.htm从金山软件CEO到天使投资人,从智能手机到智能汽车,这位永远穿着牛仔裤的科技狂人,始终在用互联网思维解构传统行业。

2010年北京四月的一锅小米粥,酿成了中国手机行业的飓风,一具摧毁了在我国根深蒂固的“山寨机”市场;2021年宣布造车的孤注一掷,则让国内,甚至全球的汽车行业都引发了一次巨大的营销奇迹。当雷军在2025年3月举起那瓶"致敬青春"的矿泉水,宣布SU7 Ultra定价52.99万元时,保时捷工程师在斯图加特的会议室里集体沉默——这个价格,甚至不够买一辆718 Cayman的选装清单。

SU7 Ultra的狂暴参数像一记重拳击穿了行业认知:1548马力三电机系统、1.98秒零百加速、纽北赛道6分46秒的成绩,这些本应属于百万级超跑的配置,被雷军塞进了一台售价不足保时捷Taycan Turbo GT三分之一的电动轿跑。

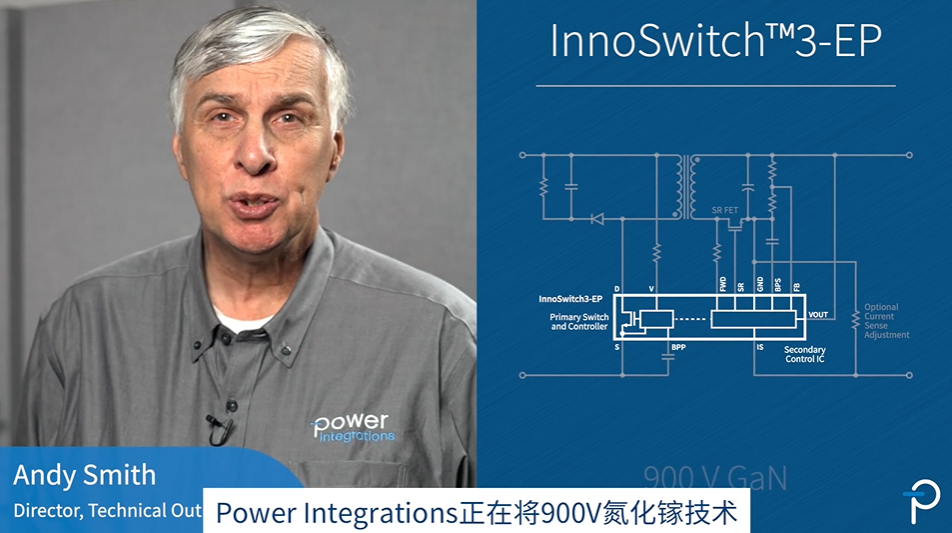

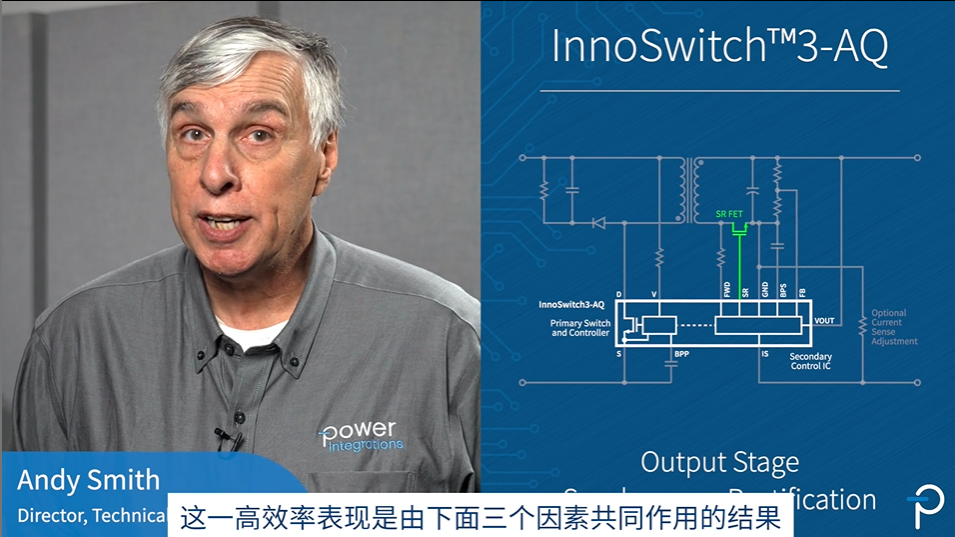

雷军以SU7 Ultra重新定义智能电车定价的背后,是互联网思维对传统汽车工业的降维打击。这款搭载自研V8s电机、9100吨一体化压铸技术的高性能轿跑,将极致性能与性价比结合,成功突破"高端必高价"的行业魔咒。

这种定价策略的底层支撑,源自小米独特的用户触达体系:创始人雷军作为坐拥亿级流量的科技顶流,通过抖音直播试驾、车主开门仪式等事件营销,单次传播即可触达传统车企百倍预算才能覆盖的目标群体。更关键的是,小米在手机领域摸爬滚打十余年积累的"性价比心智资产",在汽车赛道形成跨维度的品牌势能迁移——当用户已习惯小米在消费电子领域"参数越级定价克制"的产品哲学时,这种认知惯性一定程度上消解了高端电车市场的信任壁垒。

而另一方面,小米的全链路垂直整合,从自研电机到直营渠道的闭环控制,本质上复制了特斯拉的成本优化路径,而雷军个人IP带来的免费流量红利,更是传统车企难以企及的营销资源。小米用户支付的每一分钱都直接转化为产品参数,这种"参数透明化"的互联网式定价,正在重塑中国智能汽车的估值体系。

当SU7 Ultra的售价公布时,资本市场出现了戏剧性一幕:小米股价在2小时内经历4%暴涨与5.68%暴跌,仿佛是传统汽车工业震荡的缩影。

传统车企打造超跑的逻辑本质是“技术广告”——如大众集团每年为布加迪亏损数千万欧元,只为证明其内燃机技术巅峰地位,这类车型的定价往往脱离市场供需关系,成为品牌溢价的符号。而小米SU7 Ultra的52.99万元定价背后,是消费电子领域成熟的“锚点定价法”:通过预设81.49万元预售价建立百万级价值认知,再用腰斩式降价制造“超值感”,同时以纽北限量版(81.49万元)维持高端调性,形成“顶配性能-中端价格-限量溢价”的三维价格体系。这种策略既规避了比亚迪仰望U9“曲高和寡”困境,这是其能在2小时内拿到2万大订的关键。

与传统车企“高举低打”的保守策略不同,小米的激进定价暗含更大野心:SU7 Ultra不仅是汽车产品,更是小米人车家生态的“旗舰入口”。通过智驾系统、澎湃OS座舱与手机生态的深度联动,小米正在培育用户“买汽车送生态”的认知。这种生态溢价能力,让SU7 Ultra敢于将硬件毛利率压缩至15%以下(传统车企普遍超20%),转而通过软件服务(如智驾订阅)和生态设备(手机/家电)实现长尾收益。

这场定价革命的启示在于:当智能电动车进入“软件定义汽车”时代,“堆料式炫技”已不足以支撑品牌溢价。小米通过“技术普惠化+定价消费电子化+生态协同化”的三重创新,正在改写高端市场的游戏规则——不是用超跑证明“我能造好车”,而是用销量证明“好车应该属于更多人”。正如雷军在发布会所言:“真正的高端,应该让热爱的人触手可及”。

这或许才是对比亚迪、特斯拉、鸿蒙智行等传统强者最深刻的战略警示。

从手机到汽车,雷军正在构建一个年营收万亿的超级生态圈。SU7 Ultra不仅是交通工具,更是这个生态的"移动枢纽"——传统车企定义的"豪华"已经进入倒计时。

现在小米汽车的敌人也许已经不是任何人,而是小米汽车自己。在下一步,小米汽车面对的挑战,可能全部源自其自身:

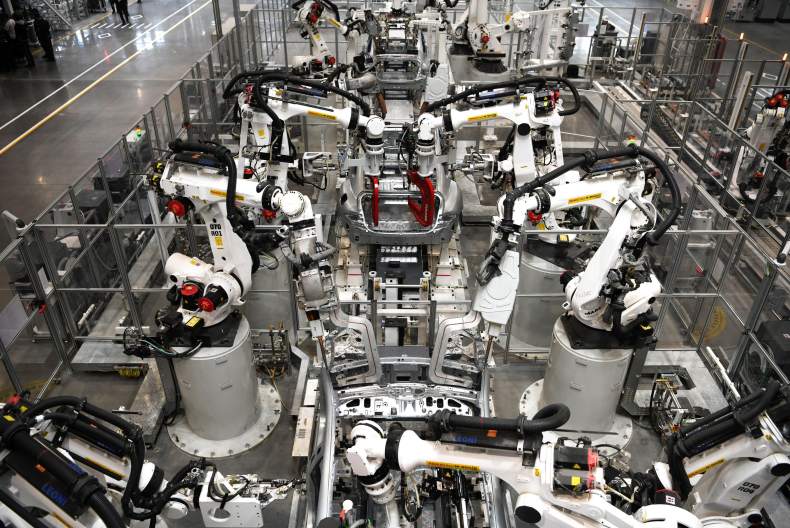

首当其冲的便是产能。北京工厂当前30万年产能中,SU7 Ultra专属产线仅占3万辆/年,双班制下月交付上限2.5万辆,面对24.8万锁单量与13.5万实际交付量的缺口,小米正加速二期工厂建设(2026年达100万年产能),同时通过碳化硅芯片国产替代计划打破87%的进口依赖。这种"期货式交付"策略在制造市场稀缺性的同时,也引发了二级市场订单溢价6000元、日租万元等乱象。

而后是需要解决的是“高端形象与性价比”的巨大冲突。手机用户可能为2000元差价犹豫一周,但汽车消费者面对10万元价差时,决策链长达数月。高端汽车不仅是代步工具,更是社会地位的符号。保时捷、特斯拉的品牌溢价背后是数十年技术沉淀和用户心智占领,而小米需要从零开始构建“SU7 Ultra=豪华”的等式。

雷总的“个人魅力”能否最终让小米走上自己长久以来的“高端梦”,使得小米su7 ultra变成既“高端”又“性价比”的车圈奇迹呢?小米SU7 Ultra的高端化,本质是小米集团的“生死之战”——手机业务的增长天花板已现,AIoT生态需要汽车这颗“超级终端”激活,而资本市场也在等待新故事。成,则小米晋级万亿市值俱乐部;败,则可能陷入“中低端陷阱”难以翻身。

雷军曾说:“站在风口上,猪都能飞起来。”但高端市场没有风口,只有陡峭的悬崖。这一次,小米需要证明自己不是追风者,而是造风者。

52.99万元的定价,在汽车产业百年长河里或许只是个数字。但当我们拆解这个数字背后的技术、勇气与商业智慧,看到的是一位中国工程师对"性能民主化"的执着,一个民族品牌对全球价值链的冲刺,更是一个古老文明在智能革命中的涅槃。

正如雷军在SU7 Ultra交付仪式上的那句独白:"我们不是在造车,而是在建造一个关于中国智造的信仰。"当生产线上的机械臂正在全速消化小米su7 ultra的订单时,慕尼黑的夕阳正掠过保时捷博物馆的玻璃穹顶——两个时代的对话,此刻震耳欲聋。

评论