MCU的8、16位与ARM 32位之战

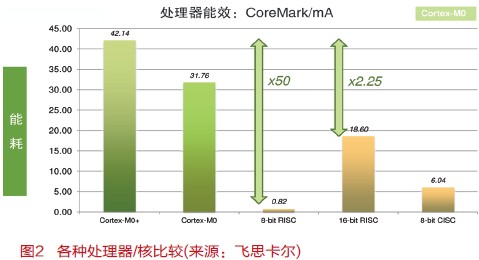

据悉,Cortex-M0+能效很高(图2),例如采用低成本90nm LP工艺,每MHz单位频率消耗的电流只有9µA,约为目前市场上所有8位或16位处理器能耗的三分之一,而性能却有大幅提高。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/143174.htm

不过,飞思卡尔过去也有很多8位MCU和32位ColdFire/ColdFire+、PowerPC架构等,将定位在一些专门的利基市场。而主流让位给ARM架构。

中立

Silicon Labs的Shahram Tadayon指出,在嵌入式行业中,ARM构架已经无处不在,并且成为了32位MCU的事实标准。所以,“ARM”必将会继续成为2013年及以后MCU行业的热门关键词。

但尽管ARM技术在32位市场中越来越普及,Silicon Labs仍不认为M系列命名法会代替位宽(bit数)这种术语来描述微控制器的级别。例如,Silicon Labs仍持续看到对低于ARM Cortex-M0级别的8位MCU的强大客户需求。8位构架从一个内核的角度来看更为简单,而32位MCU需要更多的非易失性存储器和RAM存储器、更复杂的系统功能和更高内存需求密集度编程语言(比如相对于8位用汇编语言的C/C++语言)。有很多基本的嵌入式应用只是简单地切换几个比特,并不需要很多处理器马力。比如,8位MCU对于一个家用简单无线玻璃破碎监测传感器或一个工厂地面温度传感器是非常完美的。此外,8位架构比32位架构有更高的确定性,并且8位的开发非常简单。当一位开发人员写一行8位代码时,他/她清楚地知道代码将怎样运行。8位MCU也生而具有很小的外形尺寸,例如,Silicon Labs提供的8位器件的封装尺寸小至2 mm x 2 mm,同时还具有超高的外部设备集成度。Silicon Labs的一些8位器件也提供高达100MIPS的性能水平,同时在休眠模式时功耗降低至10nA。

越来越多的嵌入式开发人员正迁移到标准化的内核构架上。为此,16位市场在稳定的8位市场和快速成长的32位市场之间被挤压得越来越厉害。专有的架构占据了16位世界,同时广为流行的8051内核被广泛地应用在8位设计中,而ARM技术已经成为32位MCU的事实标准。鉴于这种市场动向,Silicon Labs将继续看到32位和8位设计获得超过16位的牵引力。

在复杂应用方面,发展标准的32位内核有益于提高软件开发的可能性和可扩展性。英飞凌的黄志鸿经理指出,因为系统软件将变得更加复杂,如果需要学习周期和不同平台,资源和成本都会增加。

linux操作系统文章专题:linux操作系统详解(linux不再难懂)

评论