郭台铭:华为要战胜思科 必须要与富士康合作

实际上,富士康的转向,代表了大多数处于“中国制造”底层链条的参与者,他们的去初级化道路,已经开始。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/96370.htm富士康每年几百亿美元的出口,几乎每年为深圳贡献了超过15%的出口额。对于电子信息产业占GDP比重超过50%的深圳市而言,从上世纪90年代中期开始,实际上已经开始了其漫长的“产业升级”道路,直到金融危机到来前,在土地资源紧缺,成本上升加剧的现实背景下,深圳市也已着手鼓励包括富士康在内的制造型企业,将其低端制造环节迁出,转而引入更为高端、能耗更低的研发、设计环节。

优势更迭:

“研发成本”取代“制造成本”

中国商务部长陈德铭在今年全国两会的记者会上,举华为为例说,华为2009年业绩仍可保持90%的增长,华为的成功案例“给薄雾笼罩的经济天气,增加一点希望和春意”。

回看20年,华为的成长路径呈现了一条完美而快速的去初级化路径:他最早只是深圳一家代理交换机的小公司,此后逐步进入固网、数据、移动通讯领域的研发和生产,每一步都踩到了全球经济和全球电信业发展的鼓点和节奏上。

尤其是2003年之后至今,中国的两家电信设备商,华为与中兴从国际通讯市场上三流厂商进军一线阵营的步伐,是令人感叹的。2009年,在通讯巨人北电破产申请,摩托罗拉正在日落西山,诺基亚与西门子、阿尔卡特与朗讯艰难重组的阴霾里,华为、中兴已实际成功晋级系统设备商的全球第三和第五名。

把中国企业华为、中兴的崛起简单归结为“中国制造”的成本优势,已经远远不足以解释中国这些年在人才储备、产业链条、技术积累等等竞争环节上,在全球产业链条上扮演的角色变化。

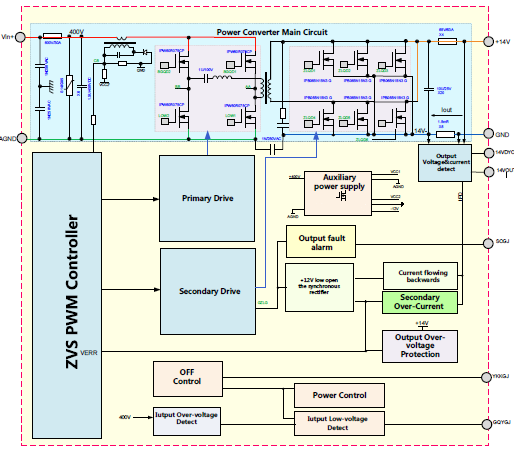

事实上,早在金融危机引发全球的“生产过剩,产品过剩”崩盘前,代表珠三角制造业走在最前沿的中兴、华为已经意识到,电信设备,这个代表全球竞争最为激烈的行业,已经从一个技术推动型产业,变为了一个以服务、高效研发成本竞赛为核心竞争力的产业。

他们认为,电信行业,乃至电子信息产业,其技术趋势,必然是越来越平台化,标准化,由此带来技术门槛的降低,转向对快速服务能力、坚定的执行能力,以及高效的研发成本竞争力的要求越来越高。

欧美巨头的没落,实际金融危机只是一个导火线,其根本原因是,他们固执的技术导向和战略失误,以及研发成本的居高不下。

可以比较的成本公式是,中兴、华为在研发投入上,目前已实际与北美各国持平(每年占销售额的10%以上),研发人员占比也已经达到,甚至超过了北美的员工比例(华为为43%,摩托为42%),但是单个研发人员的薪酬成本比,中国本土与北美本土的差距却高达1:4—1:5——北美实际上已经成为全球最贵的技术创新中心。

评论