解析:中国新能源汽车产业的机遇和挑战

充电难是电动车发展的设施瓶颈。新能源汽车需要大多数分散的常态充电桩方便用户日常充电,同时需要小部分相对集中、位置合理的快速充电站满足散户快充和集中用户需求。充电桩数量增多、质量提高、标准统一以及充电效率是主流发展需求。无论如何,日充换电数百辆的巨型充电站不符合现阶段电动车用户的实际需求,是一种浪费。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/283198.htm核心零部件竞争力不足。随着产品市场化的需求和补贴政策的退坡直至取消,国际供应商正迅速扩大市场份额,而我国具有国际竞争力的电驱动系统供应商更是凤毛麟角。在量产成品性价比上,国产控制器竞争力也不足。不仅如此,控制器的核心功率模块从芯片到封装全靠进口,数字信号处理器、膜式电容、专有电路与芯片等几乎98%依赖从欧美和日韩等国进口。实际上我国每年进口功率电子芯片和模块的钱已经远远超过进口石油花费,2014年多于2800亿美元。除了专用芯片、功率电子元器件外,我国的材料、精密机械部件、传感器、高档接插件等方面也落后于发达国家。

高端设备和产线的自主能力不足。我国自主研发和国产的仪表设备可以满足产业早期“从无到有”阶段的需求,但是随着“从有到优”和国际竞争力提升的需求,实验室必须装备用于稳态、动态性能测试等的高精度、高端设备。我国自主能力受到挑战,基本转向依赖进口或合资供应商。以“工业4.0”代表的德国先进制造业为例,电机系统生产高度自动化、IT化和数据化,而我国电机下线、控制器装配、物流等仍以手工和半自动为主。“中国制造2025”不仅要追赶工业4.0,还要在工业2.0、3.0方面“补课”。否则,不仅中国制造的全球竞争力受到质疑,而且新能源汽车领域既得自主市场也面临倒退回传统汽车“空心化”局面。

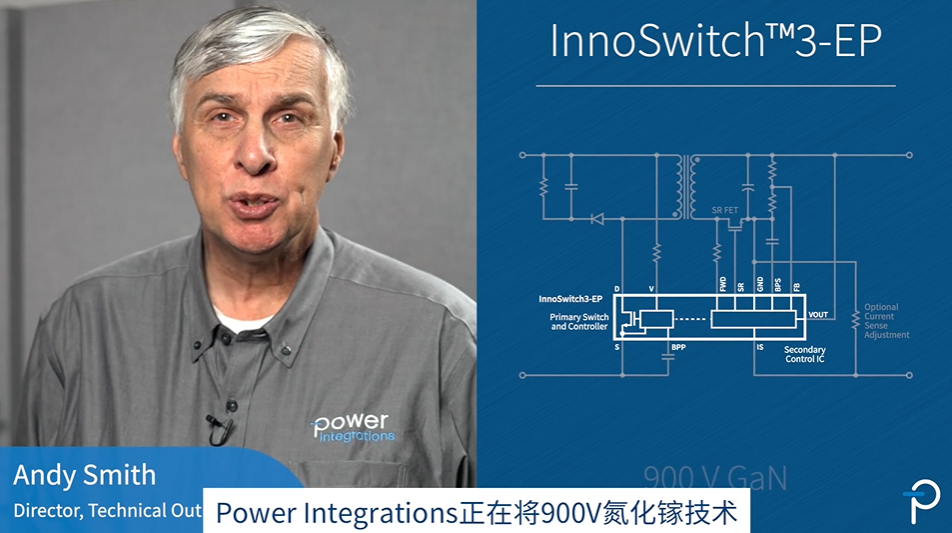

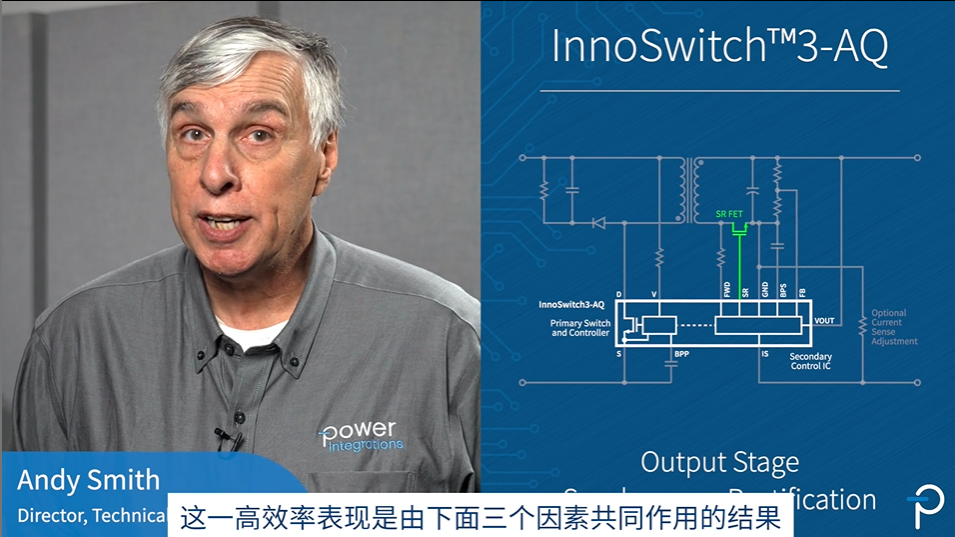

对第三代功率半导体控制器认识不足。业界普遍接受电池是新能源汽车的技术瓶颈、充电设施是运营瓶颈,但是对电机系统,尤其是功率电子挑战认识不足。事实上,我国电池从材料、单元到模块、系统集成全产业链均解决了从无到有的问题,只是竞争力弱;而在汽车功率电子上,我国处于产业链空白,建立在现代功率半导体(IGBT和MOSFET等)基础上的电子电路、芯片和模块几乎全都依赖进口。目前,以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代宽禁带功率半导体已经成为电机系统控制器元器件的发展趋势。日本丰田公司已经开发出基于碳化硅控制器的电驱动总成样车,将现有混合动力汽车油耗降低5%,计划2020年批量投产,累计油耗降低10%,而且生产厂房已经建成,包括碳化硅芯片、封装、模块集成和系统集成等。现代功率半导体控制器向第三代宽禁带功率半导体控制器的演化,既是创新赋予的机遇,又是历史发展的挑战。循序渐进地推动全产业链发展,结合推动电机设计和智能产业化以及动力总成的系统集成等核心技术发展,有利于创新汽车产业全球核心竞争力。

评论