汽车强国,以“芯”制胜:汽车及本土汽车芯片的现状与走势

1 世界汽车产业的发展状况

“一切事物都在变化,汽车业近年来也发生了一些根本性的变化。”ABI Research 亚太区副总裁JakeSaunders称。他在“2024 紫光同芯合作伙伴大会”上讲了这番话,并对汽车产业进行了市场预测。

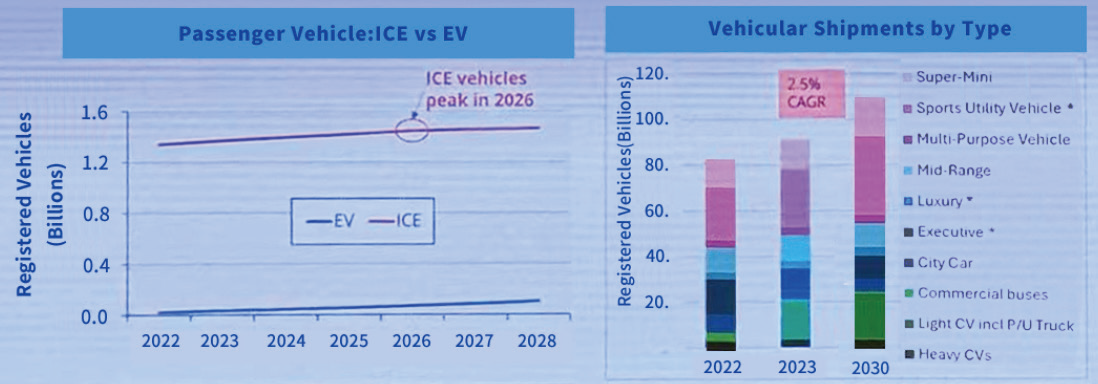

要了解汽车产业变革的驱动力,首先要看看现代社会的挑战之一——气候变化。燃料汽车(也称内燃机,ICE)导致二氧化碳排放增加,造成了冰山融化、极端天气等后果。为了应对这个挑战,需要减少燃料车。预计2026 年登记在册的燃料乘用车将达到顶峰(如图1)。

图1 世界汽车市场

不过,燃料车依然会占据市场的绝大部分,但疫情之后电动汽车的份额越来越大,人们回归正常之后又开始讨论到底如何来发展电动汽车,以取代燃料汽车,来保护我们的生态环境。

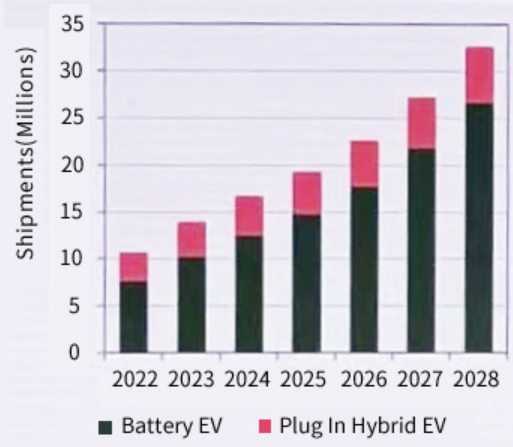

汽车产业依然在不断增长的过程中,尤其是电动汽车与插电式混动汽车的需求会不断增加(图2)。我们面临的挑战是在农村或边远地区依然缺少充电基础设施,因此要持续投入充电桩的建设;短期内必须发展快速充电、超级快速充电装置,例如10~15 分钟就可以充满电;另外是电动汽车的合规。

图2 电动汽车与插电式混动汽车的市场预测

从2023 年开始,AI 及自动化技术已经进入了汽车产业。AI 及整个智能产业对于电动汽车的震动非常大。2022—2030 年,人们会看到AI 应用到电动汽车中,例如L2、L3、L4 级……,自动驾驶不断升级,这种级别的提高意味着驾驶的很多任务可以由AI 来实现。一些科幻故事中的情节可以变成现实了——汽车可以自动载着你从家里到单位。ABI Research 预计,L2 和L2+ 的年均增长率达13%。2030 年会出现L4 级自动驾驶。在保证便利性的同时,也要保证自动驾驶的安全。L3 也是非常高级的自动驾驶技术,2030 年会有较高的市场份额。什么时候才能达到L5 级自动驾驶?需要从业者在安全性、控制等方面努力。

2 我国“十五五”新能源汽车产业概况

在全球汽车产业向“新”变革之际,中国新能源汽车正迅速崛起,连续9 年稳居全球最大新能源汽车产销国,产业链全面性、系统性领跑全球。据赛迪顾问2024年12月发布的《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——新能源汽车》预测显示,我国新能源汽车新车全球市占率有望稳居七成以上,产能出海经略全球,从汽车大国迈向汽车强国的步伐更加坚实。

在技术上,引领靠电池,关键在电控。我国经过多年“三横三纵”技术研发布局,在“三电”技术(即电池、电机、电控)方面已取得了显著成效,专利申请和论文发表总量均位居全球首位。“十五五”时期,我国新能源汽车整体技术水平有望大幅提升,在电池领域有望形成明显技术优势。

表1 我国新能源汽车关键技术演进趋势

数据来源:赛迪顾问,2024年11月

3 我国汽车芯片的发展现状

汽车产业的深刻变革正改变着汽车的属性和未来。在这一转型的关键时刻,汽车芯片作为电动和智能网联的大脑与心脏,其重要性日益凸显。2024 年11 月14 日,由盖世汽车主办的“2024 第四届汽车芯片产业大会”上,奇瑞汽车芯片技术院专家柳洋从主机厂的视角对汽车芯片进行了分析。

实际上,在过去的油车时代,主机厂对汽车芯片的关注度不太高。但是随着智能网联、电动化的程度越来越高,主机厂对汽车芯片的关注越来越深。

3.1 我国汽车芯片的发展历程

我国汽车芯片主要可分为6 个发展阶段。1970 年以前是第一个阶段,之后按每10 年划分一个阶段。

第一阶段:1970 年以前,主要是电子收音机、电子喇叭、点火装置、电子闪光器等。

第二阶段:1970-1980,主要是电子燃油喷射、防抱死、变速器电子控制等。

第三阶段:1980-1990,有胎压监测、牵引力控制系统、声音合成识别、电子道路检测等。

第四阶段:2000-2010,关注车辆动力系统、车身控制系统、信息娱乐系统、安全系统等。

第五阶段:2010-2020,注重高算力、低能耗、可靠性。第六阶段:从2020 年至今,关注智能座舱、自动驾驶、高精度传感器/IMU( 惯性测量单元) 等。

3.2 汽车芯片应用的领域

一般按汽车的域来划分,包括:智能座舱域、自动驾驶域、动力域、车身域以及底盘域。智能座舱域涉及汽车仪表、HUD(抬头显示)、车载音响等。自动驾驶域有丰富的组成部分,包括车联网、车道保持系统、自动泊车等。动力域有BMS、电机控制器等。底盘域有EPS等。车身域包括BCM、电动天窗、水泵、油泵等。每个域都涉及了很多芯片。

3.3 国产化芯片产业链的现状

芯片业离不开三大板块的支撑:EDA 软件、设计和制造。目前国内在EDA 软件、高端检测设备、光刻机、刻蚀机、封装基板材料等环节依然处于薄弱环节,在芯片设计和封装方面优势比较明显。

● EDA软件。主要由新思科技等几大巨头主导,占95% 以上的市场份额,高端制程设计软件几乎依赖国外公司。国内的华大九天等公司也有一些积累。

● 设计公司。国内企业已经在部分细分领域实现了从成长到引领的跨越,尤其一些自动驾驶芯片、智能座舱芯片以及中高端MCU。例如自动驾驶芯片,国内有地平线、黑芝麻等,目前相关产品已在一些主机厂逐步上车了。

● 检测。精测电子和中科飞测已经开展了一系列的国产化突破。关键设备依赖于美日等企业。

● 光刻。我国部分企业可以生产一些光刻胶,但不能生产EUV 高端光刻胶;光刻机企业也有了几家,例如上海微电子等企业,但是制程还是比较落后。

● PVD/CVD。北方华创、拓荆科技等基本能满足28nm的工作要求。相关的设备和核心零部件还是难以满足国内的需求。

● 刻蚀机。我国也已实现了部分的技术突破,但是高深宽比、特定工艺刻蚀机还是无法满足需求。

● 晶圆切割、芯片封装测试。在封测领域,我国发展比较快,华天、长电、通富等车规级的封测能力在全球属于比较领先的位置。但是一些尖端的检测设备、封装基板材料等还依赖海外企业。

3.4 国产化芯片产品发展

3.4.1 性能和国产化率

● 计算芯片。在性能方面,1~100 Tops 的中低算力芯片,国内企业具备较强的实力,例如地平线和黑芝麻等公司的芯片已在导入一些主机厂。但是总体上,国产化率< 5%,还很低。

● 控制芯片。动力域、智驾域国产化率极低,车身域部分实现了国产化。国产化率< 5%。

● 模拟/ 电源芯片。电源芯片需要90nm 以上制程。国内已具备一定的制造能力,除了高频PMIC、模拟前端、DC-DC等面临痛点外,大部分可实现国产化。

● 驱动芯片。功能安全要求不高的驱动类芯片具备国产化能力,例如:LED 驱动、马达驱动、功率驱动、音频驱动。

● 存储芯片。国内企业在车规级SRAM、DRAM、NOR Flash等领域实现了突破。国产化率< 10%。

● 传感芯片。国内具备一定的设计、制造能力。图像、电流、温湿度、压力等传统传感器可实现国产。国产化率< 4%。

● 通信芯片。国内在车载4G/5G 通信、导航芯片领域有成熟产品,具备一定的制造能力。国产化率< 3%。

● 功率芯片。目前国产化率最高的是功率芯片,功率芯片包括IGBT、硅基MOS、碳化硅等。国产碳化硅还处于起步阶段。功率芯片目前才是90nm 以上的制程,国产替代率可能在15%~20%,各家的具体情况不太一样,例如比亚迪可能已经突破50%,奇瑞也在紧追比亚迪的步伐。

● 安全芯片。基本达到国外厂商水平。国产化率<5%。

3.4.2 面临的主要问题

主要是供给链和软件生态的不足,即制造严重依赖台积电,以及高端IP 被卡脖子。

● 高端计算芯片。曾被高通垄断,国内目前主要厂商有华为、地平线、黑芝麻、芯擎、爱心元智、寒武纪等。

● 控制芯片:动力域和智驾方面的国产化率比较低,车身域部分实现了国产化。面临的一个主要问题是关键IP和制造工艺的能力严重不足,即制造工艺落后,产能不足,而且由于投资回报率低的原因,国内产线开发的积极性也不高,但是值得庆幸的是国内也有部分厂商正在做这件事,例如芯驰、兆易创新、杰发、芯旺微等。

● 模拟/ 电源芯片。具备功能安全要求的电源芯片开发经验不足,特殊工艺制造能力不足,如高压BCD工艺。国内做得较好的厂商有矽力杰、晶丰、士兰微、东科、比亚迪、纳芯微等。

● 驱动芯片。功能安全要求高的主电机驱动、显示驱动等国产化能力不足,车规级工艺不成熟,产品丰富度和制造经验不足。国内做得较好的厂商有华大半导体、纳芯微、思瑞浦、集创北方、奕斯伟、英迪芯等。

● 存储芯片。车规级EEPROM 处于起步阶段,大容量车规NAND Flash 性能偏低,容量偏小,制造设备受美国制裁影响较大。国内做得较好的厂商有长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、复旦微、华大半导体等。

● 传感芯片。产业链产品定义不足,功能安全产品有待提升,毫米波雷达、激光雷达芯片等依赖国外。国内做得较好的厂商有豪威科技、纳芯微、加特兰等。

● 通信芯片。国内在车载4G/5G 通信、导航芯片领域有一些成熟的产品,也具备一定的制造能力,但是国产化率< 3%。国内CAN、LIN、以太网、直连、高速串口芯片已实现技术突破,但不够成熟。芯片企业中,芯力特、联发科等上车的比例较高。

● 功率芯片。性能、封装技术、生产设备、设计工具存在差距。国内一些做得较好的厂商有比亚迪、中车时代、斯达、士兰微等。

● 安全类芯片:基本达到国外厂商的水平。主要面临的问题是芯片企业和供应商应用适配度验证不足。国内做得较好的厂商有紫光同芯、天津国芯、华大电子等。

3.5 车规芯片市场规模增长情况

车规级芯片市场规模提升,主要原因是新能源汽车的市场渗透率提高,以及汽车智能化推动了单车芯片需求量的增加。

据统计,2023 年中国的车规级市场规模在177 亿美元,预计2024 年可达到了198 亿美元。全球的增长率也非常高,从2023 年的641 亿美元,将上升到2024 年的720 亿美元。预测到2025 年全球车规级市场需求会达到804 亿美元。

2023 年传统燃油车单车搭载芯片平均数量为1022颗,预计2024 年达到1130 颗。智能电动车从2023 年的1640 颗,增长到2024 年的1843 颗。2025 年中国新能源汽车市场的规模有望达到1 524.1 万辆,新能源汽车渗透率将达43%。

随着新能源汽车渗透率的不断提高,促使了车规级芯片市场规模的持续扩大。预计在2025 年传统油车单车搭载芯片量平均为1243 颗(注:指高端的油车,因为一些中低端的油车芯片大概500~800 个)。智能电动汽车的芯片搭载量可能在2000 颗左右(注:也是指高端的纯电车)。

4 汽车芯片的发展趋势

4.1 四大趋势

第一,功能集中。

第二,进口替代已经逐步实现。

第三,汽车智能化+ 电动化,推动了产业链的重构。

第四,软硬结合,服务能力将成为厂商比拼的一个关键。

4.2 车厂和芯片公司的关系发生了变化

以前车厂很少与芯片公司打交道,如果没有发生缺陷事件,国产的芯片公司去车厂推销,一般很少被接待。现在则不同了,主机厂不仅跟芯片公司,还跟一些软件公司,包括跟整个生态伙伴等都在进行合作,都在构建一个扁平式的产业生态。

因此,以前产业生态是主机厂对应Tier1/ 系统部件供应商,然后Tier1 对应着Tier2——芯片/ 软件供应商,一层接着一层。现在主机厂可能对应着零部件的供应商,同时也对应着芯片的供应商,也对应着算法的提供商,包括一些服务的提供商。

因此,现有的供应链合作模式也难以适应标准化的大工业的规模生产和用户日益增长的个性化需求,结合新型软件架构、工程和技术,逐步走向“平台+ 生态”合作模式,协同进行创新和价值创造。

4.3 智能网联汽车芯片产业发展

芯片在智能网联汽车中起到一个关键的作用。智能网联汽车所需要的能力有通讯、计算、存储、感知。通信需要大带宽、低延时、多连接的通信模组。计算方面需要高性能的计算/ 计算单元,存储方面需要海量数据的复杂存储单元。感知方面需要精准的人- 车-路数据采集的传感器。

芯片是智能网联汽车硬件架构的各个节点的核心组成部件,又承担着打通软件和硬件的关键任务,是智能网联汽车产品升级的一个关键支撑。

智能网联汽车芯片开辟了一个全新的领域,主要指标体现在六个方面:算力性能,制造工艺,软件的开放性,可升级性,可靠性,安全性。

智能网联汽车对芯片的需求:需要一个高算力、高制程、丰富的软件生态和售出后可升级、高要求的可靠性和安全性。传统汽车可能中低算力就能满足相关需求,包括中低制程、软硬件产品绑定等。所以智能网联汽车带来新的需求。智能网联汽车芯片在工艺上是接近消费电子,但又保留车规了要求,同时还有其他独特的需求——定制化,专用化,平台化。

定制化就是芯片是基于车载应用场景进行定制化开发。专业化是指不同类型的芯片进行异构融合。平台化指芯片是可扩展、可升级、支持个性化。

5 汽车芯片行业小结

汽车芯片正在经历着高速发展期,性能和功能在不断提升。例如基于深度神经网络的AI 芯片已经应用于自动驾驶和车辆智能化等领域,为新能源汽车的驾驶体验和动力输出的智能化水平带来了一些深刻的影响。本土汽车芯片产业面临一些挑战:一方面国际市场竞争激烈,另一方面,我国企业在国际市场竞争中尚不具备明显的优势,仍需要加强技术创新和产业链协同。面对这些挑战,我们要做的就是坚持创新驱动,加强技术研发和人才培养。同时要积极推动产业链上下游企业的协同发展,优化产业生态,提高我国汽车芯片的自主可控和国际竞争力。

目前各大本土车都在做几件事:①芯片的国产化工作,②某些高端芯片的卡脖子工作突破。在这个过程中,道路可能是曲折的,但前途一定是光明的。相信随着我国产业链上每一个合作伙伴的创新发展,在核心卡脖子芯片以及国产化道路上会有不断的进步和突破。

(本文来源于《EEPW》202501)

评论