GaN基量子阱红外探测器的设计

贝尔实验室在2000年第一个实现了GaN/AlGaN量子阱中的子带间跃迁,使GaN基材料在红外量子阱探测器的研究引起人们的关注,并成为目前红外探测器研究的一个新热点。当今国际上知名的几个研究机构,例如贝尔实验室、东芝公司等,都投入了大量的人力物力来研究这个材料体系中的红外光吸收特性。本文主要研究了如何利用GaN基材料中自发计划和压电极化的互补作用,以此形成极化匹配的量子阱红外探测器结构,避免了极化现象对器件性能的不利影响,提高了器件的效率。

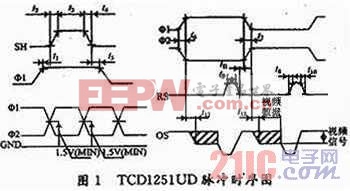

图1给出了生长在GaN基板上的三元混晶AlGaN和InGaN随着成分变化而导致的自发极化和压电极化电荷密度变化情况。从图1中可以看出,对于InGaN材料来说,压电极化电荷和自发极化电荷的符号是相反的。另外,相比于InGaN材料的压电极化电荷密度,AlGaN材料的压电极化电荷密度和自发极化电荷密度都小很多。因此,如果选取适当的InAlGaN四元混晶材料,就可以设计出极化匹配的GaN基量子阱红外探测器。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/161893.htm

在此,使用了自洽的薛定谔-泊松方法进行量子阱能带结构的理论模拟。理论模拟中所使用的氮化物半导体GaN,InN和AlN的材料参数来源于文献。除了带隙参数外,四元混晶InAlGaN的材料参数使用下面的插值公式,由GaN,InN和AlN的材料参数得到:

InAlGaN材料的带隙参数由文献中介绍的方法得到。

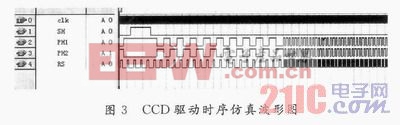

首先对In0.1Ga0.9N/In0.226Al0.25Ga0.524N多量子阱结构进行了理论模拟,发现该结构的极化电荷不能抵消,其能带结构的研究结果如图2所示。从图中可以看出,在该材料体系中,由于极化电荷的存在,导致了多量子阱能带结构的改变,形成了锯齿形的能带结构。在这种情况下,由于导带量子阱对电子限制作用的削弱,对于设计基于电子子带间吸收的量子阱红外探测器来说变得更加困难。

评论