英伟达宣布CUDA将全面支持RISC-V指令集架构

英伟达在前几天的RISC-V中国峰会上宣布了一项足以改写计算产业格局的决定:CUDA将全面支持RISC-V指令集架构。这一消息通过RISC-V国际组织的官方推文瞬间引爆全球技术社区。

打破x86/ARM的二十年垄断

CUDA作为英伟达统治AI计算领域的核心武器,自2006年问世以来始终被x86和ARM架构牢牢锁定。其生态壁垒如此坚固,以至于挑战者如AMD的ROCm平台虽经多年追赶,仍难撼动其地位(ROCm 7虽新近发布,但市场接受度仍远落后)。如今这一壁垒向RISC-V开放,意味着:

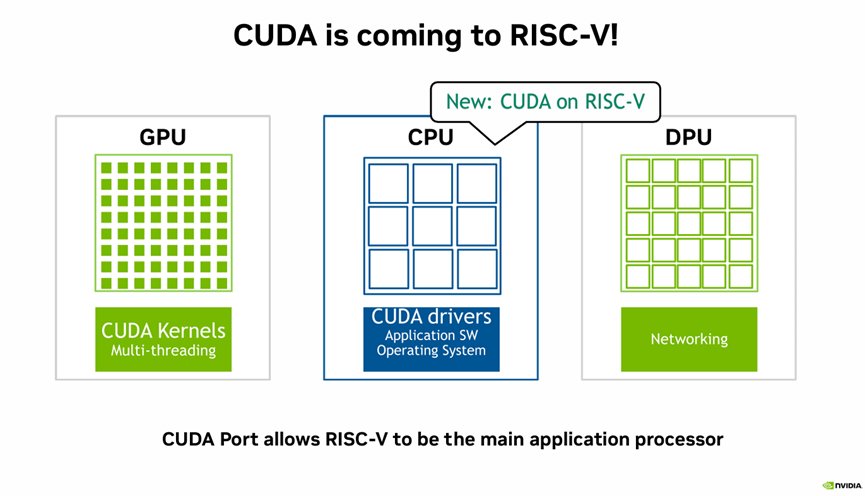

技术主权转移:RISC-V CPU将能作为主机处理器管理CUDA工作流,替代原本必须由x86或ARM执行的控制任务。

• 成本革命:RISC-V的开源免授权费特性,使芯片设计成本大幅下降,尤其利好中国企业和初创公司。

• 架构自由:模块化设计允许厂商按需定制,避免传统架构的“硅冗余”和授权限制。

英伟达的移植绝非简单适配,而是系统性生态迁移:

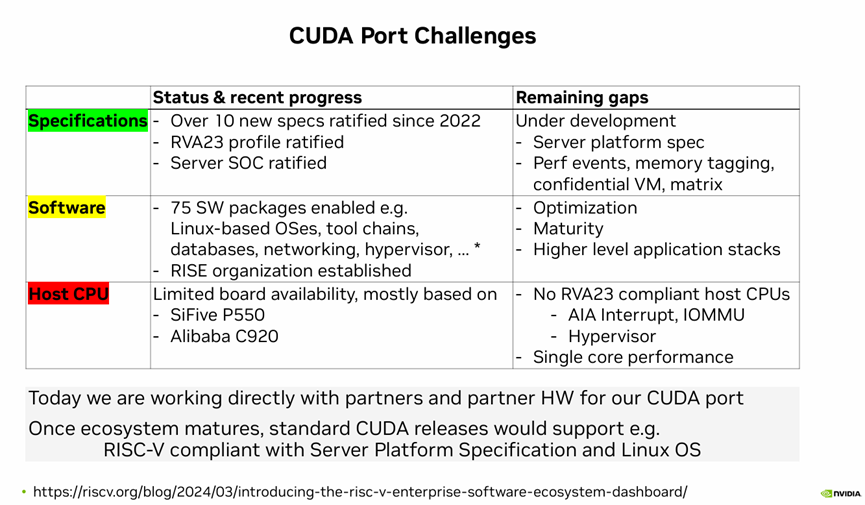

• 核心组件攻坚:当前优先移植CUDA Toolkit(编译器)和驱动程序(KMD/UMD内核驱动),构成基础运行框架。

• 垂直领域库适配:超过900个专用加速库需重构,覆盖深度学习推理(如FT库)、EDA加速、科学计算等场景。

• 第三方生态协同:PyTorch等AI框架需重新部署,应用软件需针对性优化,形成完整工具链。

技术挑战也同样严峻。

RISC-V目前缺乏统一虚拟内存(UVM)管理,导致CPU-GPU数据共享效率低下。硬件层面尚无符合RVA23服务器规范的SoC(阿里巴巴C920开发板虽可用,但未达标)。

英伟达的“去CPU化”野心

英伟达此举绝非技术慈善,而是精心设计的生态控制权升级:

• 瓦解双头垄断:x86(Intel/AMD)失去主机CPU控制权,ARM的“服务器能效神话”遭质疑。当英伟达转身拥抱RISC-V,产业信任天平已然倾斜。

• 中国市场的钥匙:RISC-V的开源属性完美契合中国半导体自主化需求。CUDA兼容性将催化本土AI芯片爆发,RISC-V 开放、免费、开发者友好,现在还兼容 CUDA,既然自己的 SoC 很快就能完全支持 AI,谁还需要西方的 CPU 呢?

• NVLink Fusion架构的终极拼图:在英伟达规划的异构计算蓝图中,RISC-V将整合自研GPU、DPU和网络芯片,通过NVLink构建全栈加速系统,最终实现“数据中心即计算机”的愿景。

谁将主宰后x86时代?

此次技术结盟已引发连锁反应,x86/ARM阵营面临份额侵蚀,尤其在中国及边缘计算市场;中国RISC-V芯片企业获得进入AI服务器的通行证;而英伟达凭借CUDA的跨架构能力,正成为 AI 世界的中心,无论底层CPU姓x86、ARM还是RISC-V,只要GPU姓英伟达。

当开放指令集与垄断性加速生态融合,计算产业的新纪元即将降临。

评论