基于DS18B20和nRF2401的库区测温网络无线传输系统

发送过程为:设置Config寄存器使器件处于发送模式,当测温节点有数据需要发送时,温度和地址数据送到nRF2401中,单片机将CE管脚置高,激活ShockBurst发送模式,完成数据打包并高速发送,然后等待中断。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/280695.htm接收过程为:设置Config寄存器使器件处于接收模式,单片机将CE管脚置高,激活ShockBurst接收模式,延时130μs后检测空中信息,若接收到有效的数据包,则发送确认信号,产生中断,同时读出有效数据并发送给单片机,单片机通过串口将数据发给PC机。

3.3.2 收发模式的自动识别设计

为简化编程,增强代码通用性,本文为上位单片机和下位单片机设计了完全相同的同一套程序代码,系统自动识别并设置工作模式,无需人为区分单片机是接收还是发送。实现接收和发送模式自动切换的代码如下:

void Switch_RT(uchar SW, uchar mode)

{ //收发模式切换子函数

CE=0; //待机

if(SW) //为1

SPI_WR_Reg(CONFIG, SPI_RD(CONFIG) & 0xfe); //发射模式

else //为0

SPI_WR_Reg(CONFIG, SPI_RD(CONFIG) | 0x01); //接收模式if(mode)

CE=1; //拉高CE启动收发

}

程序默认无线模块处于接收模式,下位单片机测得温度数据后,将Config寄存器的PRIM_RX位置0,控制nRF2401工作于发送模式,将数据打包发出,随即将PRIM_RX位置1,处于接收模式;上位机端nRF2401接收到数据包后,即由上位单片机将其读出并通过串口传给上位PC机。

PC机向下位机发送指令时,首先将指令发给上位单片机,上位单片机一旦接到指令,即将PRIM_RX位置0,控制nRF2401工作于发送模式,发出数据包;下位单片机通过nRF2401接收后将数据包读出执行。

4 系统运行情况

PC机应用程序采用Visual Studio2010 VB.net编写,上位单片机与PC机应用程序之间的通信通过串口控件实现,二者之间的参数设置需一致。

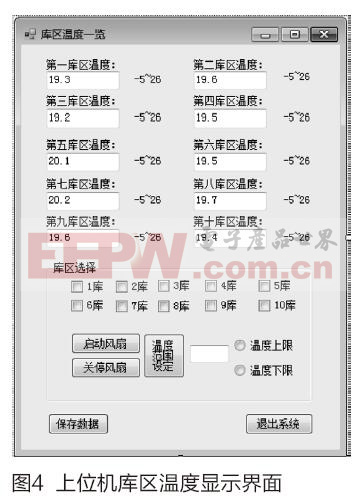

程序运行界面如图4所示,各库区温度正常时,温度值字体颜色正常,某库区温度超过正常值时,相应温度值字体以红色显示并闪烁,下位单片机自动接通对应库区继电器,启动散热风扇进行降温;当温度下降至正常值后,单片机控制继电器关断散热风扇,同时温度值字体颜色恢复正常。温度值右侧标签显示的数据是设定的正常温度范围。

“库区选择”组合框中有10个复选框,对应10个库区;按下“启动风扇”按钮可对所选库区进行强制通风;按下“关闭风扇”按钮可强制关闭散热风扇;按下“温度范围设定”按钮可对所选库区报警温度阈值进行设置;按下“保存数据”按钮可将库区编号、温度值、时间信息等保存至指定位置,便于查看分析。

5 结论

利用本文设计的无线传输系统,可以采集10个重要库所的温度数据,经过单片机的处理,将数据通过nRF2401传输给PC机显示。经实测证明,此无线传输方案能准确采集并传送温度数据,传送距离可达60米,空旷地带接近100米,既避免了繁琐的布线,又可有效防止恶劣天候的影响,采用元件少、简单易行、成本低廉、性能可靠、便于检修,是一种新颖实用的库区温度监控系统。

参考文献:

[1]刘斌.基于nRF2401和GPRS的无线温度传输系统设计[J].现代电子技术,2012;35(15):46-48

[2]王旭,马汝建,王洪斌. 基于nRF24E1的多点无线测温报警系统设计[J]. 济南大学学报(自然科学版),2013;27(4);352-357

[3]丁恩杰,踪晓志.基于nRF24E1和DS18B20的无线测温系统[J].仪表技术与传感器,2010;11(3);60-62

[4]李飞,沈玲,黄熹. 1-Wire总线测温网络的构建[J]. 电子产品世界,2012;(10);43-44

[5]孙保群,王琼. 基于nRF2401软件跳频协议的设计与实现[J].电子技术应用,2012;38(5);46-48,51

[6]郭吉术,林明星,刘伟,等. 基于nRF2401的无线扭矩监测系统[J].仪表技术与传感器,2012;(12);57-60

[7]朱嵘涛,徐爱钧,叶传涛. STC15单片机和nRF2401的无线门禁系统设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2014;(6);57-60

[8]王晓峰,张致恒,张 波,等. 基于nRF2401的高速路不停车收费系统[J]. 电力学报,2009;24(5);431-433

[9]吕胜杰,霍淑艳. 基于DS18B20的单总线多点测温技术[J].现代电子技术,2011;34(2);185-187

[10]陈佳闻. 基于多点测温的温室智能控制系统设计[J].山东农业大学学报(自然科学版),2010;41(3);435-439

评论