摩尔定律:我这一辈子(上)

有了这种平面晶体管,工程师就可以将多个晶体管布线互联在一起,安装在在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,制作出一种被称为「集成电路」的东西。德州仪器的杰克基尔比是集成电路方面的先驱者,他首先想到了电阻器和电容器 (无源元件) 可以用与晶体管 (有源器件) 相同的材料制造。摩尔的同事罗伯特?诺伊斯则用实践显示了平面晶体管可以被用来制造集成电路, 通过给晶体管覆盖一层绝缘的氧化物涂层, 然后添加铝线去连接不同的晶体管就可以实现。仙童公司将这种新的制造工艺投入到了首个硅集成电路的制作中,这种硅集成电路于 1961 年面世,刚刚开始只包含了 4 个晶体管。到了 1965 年,该公司已经能够制作出包含了 64 个电子元件的集成电路了。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/272337.htm有了这些前期知识的积累,摩尔在 1965 年发表的一篇论文中做出了大胆的结论:集成电路代表了电子产业未来发展方向。这声明在今天看来当然是不言自明的,但是在当时那个年代却引起了争议。很多人都质疑摩尔的观点,认为集成电路不过是电子产业中的一个小小分支。

这些质疑是可以被谅解的,因为在当时集成电路的工艺比其他手工电路板产品复杂得多,而且也贵得多——从今天的计算角度来看,在当时集成电路的成本高达 30 美元,而单个组件的成本不到 10 美元。在那个年代,生产集成电路的公司屈指可数,而他们真正的顾客也只有美国航空航天局以及美国军方。

不过让问题更加复杂的是当时的晶体管并不可靠。据摩尔回忆,在当时单个晶体管大约只能发挥出 10%-20% 的功效。当你将多个晶体管集成在同一块电路板上,虽然期望它能够发挥出最大的功效,但其实效果并不尽如人意。之所以会出现这种状况,是因为这种操作逻辑是有缺陷的。虽然有 8 个晶体管被集成在同一块电路板上,实际上它们并不能发挥出整体的效果,其工作效果还是等同 8 个独立的晶体管。这是由于每个晶体管发生故障的概率是独立的,且这种故障是随机出现的,比如飞溅的油漆就能让晶体管失效。如果两个相邻的晶体管中有一个发生了故障,那这两个晶体管就会同时罢工。因此也就是说当把两个晶体管连接在一起时,就要冒着一损俱损的风险。

虽然面临种种困难,摩尔仍然坚信集成电路总有一天会被证明是一种经济实惠的选择。在他 1965 年发表的论文中,摩尔为了证明集成电路将拥有光明的未来,将仙童公司的第一代平面晶体管以及后续生产的一系列集成电路作为参照,构建了一个对数模型。在该模型中,他发现随着时间发展,每年集成电路上的元件数量就会增加一倍。

通过在模型中加上一条小小的趋势线,摩尔做出了一个大胆的推断:这种增长趋势将持续 10 年。到了 1975 年,他又预测人们将亲眼目睹集成电路上的元件数量从 64 增长到 65000。这个预测已经相当接近现实。在 1975 年时,英特尔公司准备生产的电荷耦合(CCD)内存芯片上就已经包含了 32000 个元件,只要经过一年的发展,其结果就会与摩尔的预测相当接近。而这家英特尔公司正是在 1968 年摩尔与诺伊斯、葛罗夫脱离了仙童公司后成立的。

摩尔定律被忽视的内容

当我们回顾摩尔这篇重要的论文时,会从中发现一些被人忽视的细节。首先,摩尔的预测针对的是集成电路上的电子元件数量,而不不仅仅是晶体管,电子元件中还包括了电阻、电容和二极管。在发展初期,集成电路中的电阻比晶体管还多。而后来当金属氧化物半导体场效应晶体管出现之后,集成电路上晶体管之外的电子元件所需越来越少,这也就意味着数字时代开始了。晶体管在集成电路中起到了主导作用,而对于集成电路复杂性的衡量则主要依据它所包含的晶体管数量。

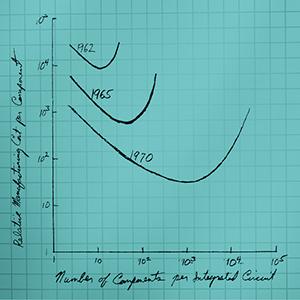

这篇文章还揭示了摩尔对于集成电路所带来的经济效益的关注。在摩尔定律中所说的电子元件的数量,并不是指芯片上所包含的最大元件数量或者平均数量,而是指每个元件的成本都能达到最小时集成芯片上可以包含的元件数量。摩尔内心明白,在一个集成电路上所能够放置的元件数量并不是越多越好,多并不一定代表着就是经济实惠的选择。在每一代芯片制造技术发展过程中,集成电路中的元件数量都有着符合当时实际情况的最佳平衡点。随着你往集成电路上添加越来越多的元件,分摊到每一个元件上面的成本是降低了,但是一旦这个数量超过了特定值,试图往集成电路中添加更多的晶体管就会使得缺陷出现的可能性增加,并降低了可用芯片的收益。只要超过了这个特定值上,每个元件的成本就会开始增加。发展到今天,集成电路设计与制造的目标仍然是将其电子元件控制在最佳平衡点上。

事实上,我并不认为摩尔定律在今天已经不能预测现实了,我认为摩尔定律再次处于一个变革的边缘。

芯片制造技术已经取得了长足的进步,最佳平衡点也随之不断提升,集成电路上的元件数量越来越多的同时其制造成本也在降低。在过去的 50 年中,晶体管的制造成本已经从 30 美元下降到了今天几乎不要钱的地步。我想即使是摩尔本人,可能也没有预见到晶体管的成本会有到如此巨大的变化。但是在 1965 年时,他就已经认识到集成电路不会一直这么价格高昂,会有高性能且廉价的组件对于现有的元件进行替代,集成电路的发展趋势是成为性能好、价格低的产品。

晶体管相关文章:晶体管工作原理

晶体管相关文章:晶体管原理

评论