电力电子中的“摩尔定律”(1)

作者简介

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202505/470715.htm本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自上海科技大学刘赜源的投稿。

著名的摩尔定律中指出,集成电路每过一定时间就会性能翻倍,成本减半。那么电力电子当中是否也存在着摩尔定律呢?

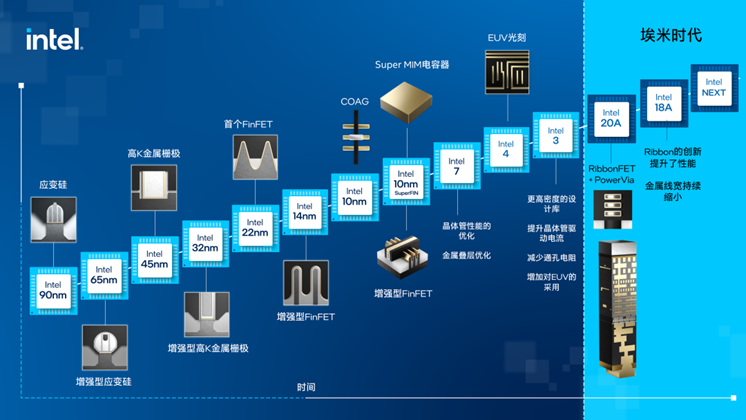

1965年,英特尔创始人之一的戈登·摩尔 (Gordon Moore) 在《电子器件会议记录》中提出,集成电路芯片上所能容纳的晶体管数量每隔大约18至24个月会 翻倍 ,同时成本也会相应 下降一半 ,这就是著名的 “摩尔定律” 。

虽然最初是关于晶体管数量和成本的观察性规律,但随着时间的推移,人们常常将摩尔定律与处理器性能的持续提升联系起来。也就是说,随着晶体管数量的增加,处理器性能也在相应地提升。这种观点被普遍认为是摩尔定律的一种推论,即 处理器性能每隔一定时间会翻倍。

那么除了集成电路,在 数据中心供电 方面, 电力电子领域 是否也存在着摩尔定律呢?答案显然是 肯定 的,随着时代的发展和技术的进步,电力电子也在朝着 更高的功率和更小的体积发展。

图一:Intel的“摩尔定律”

01

48V数据中心供电架构

近年来,数据中心供电应用方面,有一项显著的转变是从传统的 12V中心总线架构 向更先进的 48V中心总线架构 的过渡。这个变革始于2012年,Google在OCP峰会上推出了第一代48V总线架构。

相较于12V架构,48V中心总线架构拥有一系列显著优势,包括 更高的传输效率、更长的传输距离、更可靠和实用 ,以及 更加灵活的配置 。然而,随着技术的进步,数据中心中诸如CPU、DDR等组件的电压需求逐渐降低至1.8V以下,这就要求主板提供更大电流以保证足够的输入功率。这种需求与现代电路要在高频率条件下工作的要求形成了挑战,尤其是在追求更高功率密度的情况下。

02

传统的逆变+整流

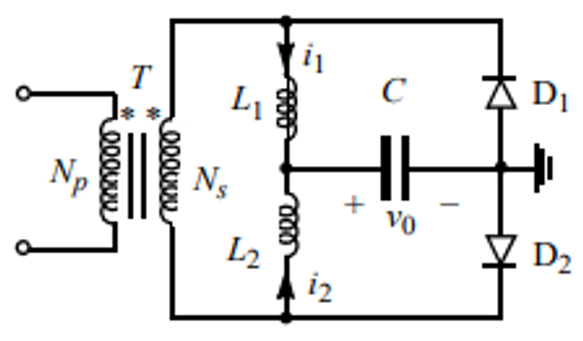

在2000年左右,针对低电压,大电流的应用场景, 逆变器连接倍流整流器 (current doubler rectifier) 是主流的应用拓扑 [1] ,通过使用变压器连接逆变器与整流器,此时可以同时实现一定比例的降压。此时受到器件工艺的制约,电路的工作频率一般在 1 00-200kHz 。

从图二(1)当中可以看到,倍流器需要两个电感与一个变压器共计3个磁性元件。在大电流应用场景下 磁性元件的体积 会成为制约电路板功率密度大小的主要因素,即使采用磁集成技术,整体电路的功率密度也很难有极大的提升。图二(2)当中,电路板功率密度仅能达到 12.16W/inm³ 。

(1) 电路拓扑

(2) 电路板

图二:倍流整流器 [1]

03

LLC电路的兴起

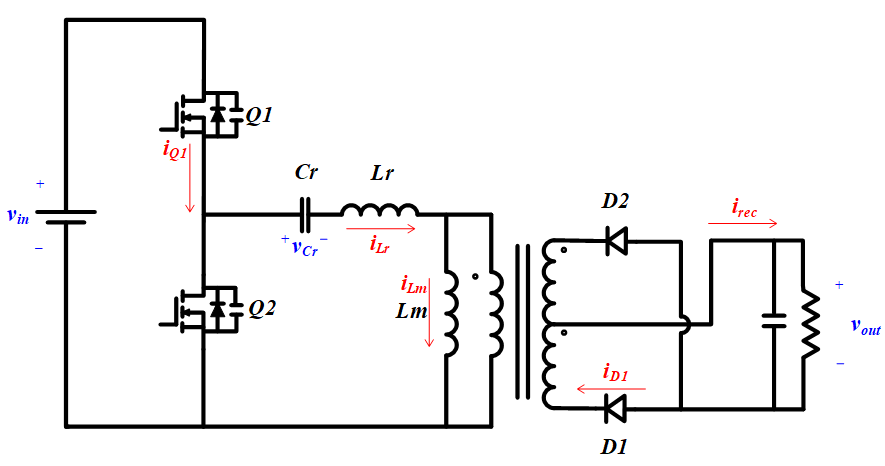

2002年,LLC电路被证明对比于不对称半桥(AHB)电路具有更高的效率,而 AHB + current doubler rectifier 就是当时一种主流的逆变器连接整流器拓扑。与此同时,对比于AHB电路,虽然LLC变换器仍然需要2个电感与1个变压器,但是通过实际变压器的等效模型可以观察到,原边的并联电感可以利用变压器的励磁电感替代,而谐振电感可以利用变压器的原边漏感替代。

因此,整个电路可以简化为 仅1个变压器 的磁性元件,这无疑大大降低了磁性元件的体积,从而大大提升了整体电路的功率密度。因此在2005年之后,LLC变换器开始逐渐运用于低电压,大电流,高频率的应用场景之中。

图三:半桥LLC变换器

图四:LLC电路板 [2]

图四中的LLC电路达到了 164 W/inm³ ,可以看到对比之前的电路,功率密度有了极大的提升。然而通过图四可以看到,即使器件已经尽量紧密的排布,器件的 高度 ,尤其是 变压器的磁芯高度 ,仍然极大制约了功率密度的进一步提升。

评论