米特拉人形机器人的设计与制造:具有拟人属性的高性能驱动系统

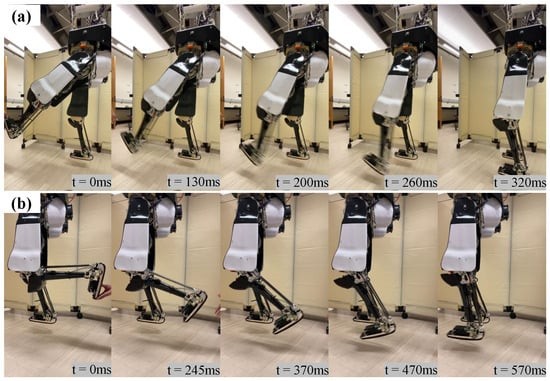

尽管人形机器人的概念源于模仿人类运动的目标,但现有系统在运动优雅性和效率上仍与人类存在差距。造成这一差距的关键原因在于当前人形机器人在运动学、动力学和驱动特性方面与人类存在差异。本研究旨在通过设计与人类特征高度相似的优化人形机器人来缩小这一差距。为此,我们构建了详细的驱动组件机电建模框架,并基于该模型对机器人驱动系统进行多目标优化(目标函数基于前期研究成果)。这一过程不仅实现了高效能驱动系统的设计,还优化了结构部件的质量与惯性分布,使其更接近人类。通过该设计流程开发的人形机器人米特拉(Mithra),初步测试表明其在类人运动学和动力学特性方面达到设计目标,并具备爬楼梯、深蹲和奔跑等任务所需的驱动能力。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202503/467793.htm引言

人类运动力学经过数百万年的进化,已能在复杂地形上实现稳定、柔顺且自适应的运动。受此启发,大多数腿式机器人通过模仿人类下肢结构设计机械腿,以适应人类环境并促进有效交互。近年来,人形机器人已被应用于仓储物流、军事任务、救援行动和医疗辅助等领域。

在双足机器人拟人化腿部设计中,需在灵活性、稳定性和能效之间进行权衡。基于McGeer被动步行机的Ranger和Denise实现了高能效运动,但牺牲了鲁棒性和多任务能力。而Atlas和ASIMO等机器人虽能在真实环境中展现出色的运动能力,但其运输成本显著高于生物系统。MIT Cheetah、ATRIAS等机器人则尝试通过高扭矩、可回驱的驱动系统平衡多任务能力与被动动力学特性。然而,这些机器人的腿部结构与人类存在显著差异,导致其无法完全复现人类运动的高阶特征,如关节协调和摆动相的腿部惯性利用。

本研究在前期提出的矢状面拟人化腿部优化框架基础上,将其扩展至三维空间,并详细阐述了该框架在新型人形机器人平台Mithra开发中的应用。基于人类平均数据和标准行走/奔跑轨迹,定义了Mithra的尺寸、关节活动度、运动学及驱动性能指标。通过仿真与实验验证了设计的有效性。

双足机器人设计现状

机械结构

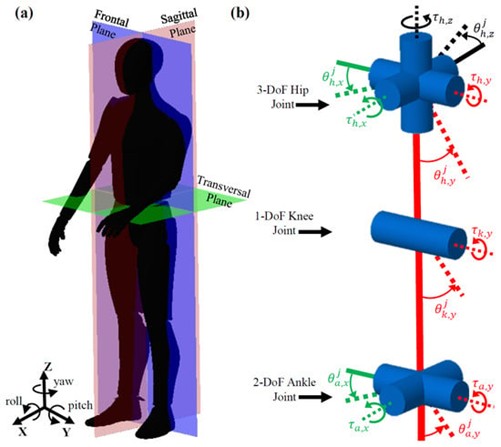

腿部运动学结构是人形机器人的核心特征。ASIMO、HUBO等机器人采用全拟人化下肢结构,通常包含3自由度髋关节、1自由度膝关节和2自由度踝关节。这种六自由度模型能够有效模拟人类下肢的主要运动模式,并便于逆运动学求解。

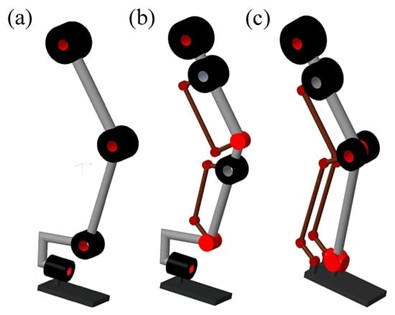

传统串行关节设计(图1a)虽简化了机械与控制,但会增加腿部惯性,影响动态性能。为降低惯性,驱动单元常通过连杆或皮带传动实现离轴布置(图1b)。WALK-MAN等机器人则采用曲柄连杆机构(图1c),通过机械增益降低驱动扭矩需求,提升腿部刚度。并联机构在踝关节的应用可进一步优化结构紧凑性。

仿生设计通过双关节驱动和张拉整体结构模拟人类肌肉骨骼系统,可降低控制带宽需求并提升能量效率。然而,多驱动协同控制的复杂性限制了其实际应用。

驱动机制

电动驱动因控制简便、能量传输高效成为主流选择。高减速比传动系统可提升扭矩密度,但会影响环境适应性和冲击鲁棒性。串联弹性驱动(SEA)虽改善了力控制性能,但降低了驱动带宽。

随着无刷直流电机(BLDC)技术的发展,直接驱动概念逐渐普及。MIT Cheetah的准直接驱动(QDD)系统通过关节力控制实现了动态运动,但存在电机体积大、高速扭矩受限等问题。液压驱动虽具备高功率密度,但能效低、系统复杂,限制了其实际应用。

米特拉概念设计

基于上述分析,我们开发了具备以下目标的人形机器人Mithra:

- 体型参数:身高1.75m,体重75kg(接近成年男性平均值)

- 运动能力:六自由度下肢结构,关节活动度与人类相当

- 动力学特性:肢体质量与惯性分布接近人类

- 任务能力:3m/s奔跑、爬楼梯、深蹲等

- 结构简化:刚性躯干设计(无头部及手臂)

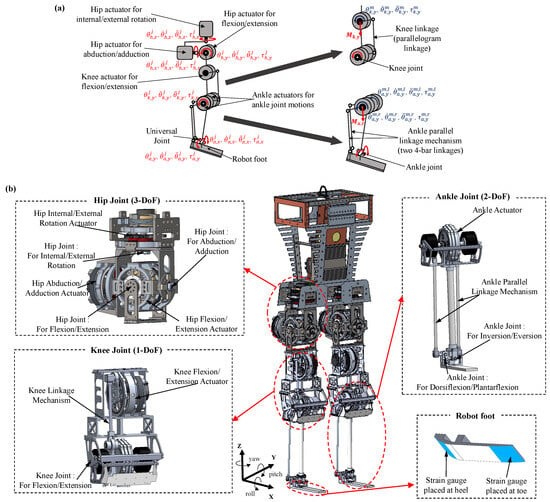

下肢采用标准六自由度配置(图2b):3自由度髋关节(偏航-滚转-俯仰顺序)、1自由度膝关节和2自由度踝关节。髋关节采用同轴驱动以简化控制,膝踝关节通过连杆机构实现离轴驱动,以降低摆动相惯性。

设计优化框架

本研究将前期矢状面优化框架扩展至三维空间,建立多目标优化模型:

1. 最小化能耗:基于人类行走/奔跑轨迹计算电机能量消耗

2. 最小化被动阻抗扭矩:以奔跑支撑相的未建模动力学为指标

3. 最小化步长时间:通过拉格朗日动力学模型评估快速恢复能力

最终设计

机械结构

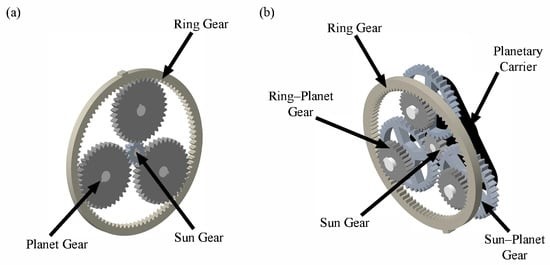

- 髋关节:三同轴驱动单元,通过球面关节实现三自由度运动

- 膝关节:平行四边形四连杆机构,驱动单元位于大腿中部

- 踝关节:空间并联机构,耦合两个驱动单元实现屈伸与内外翻运动

- 足部:基于HuMod数据库设计,集成应变传感器检测地面接触

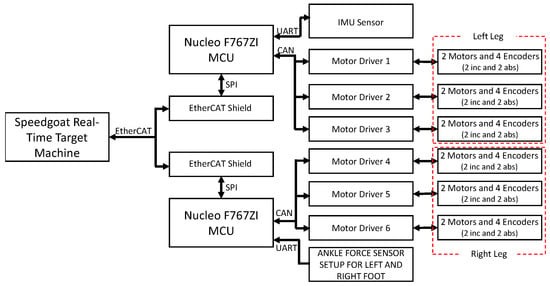

通信架构

采用1kHz实时控制系统,通过CAN总线与电机驱动器通信,EtherCAT连接微控制器单元(MCU)实现多传感器数据融合。

验证实验与结果

Mithra关节活动度与人类及其他机器人对比表明,其设计有效复现了人类下肢运动范围。

与现有机器人相比,Mithra在关节扭矩和速度方面表现优异,尤其是膝关节比扭矩达4.2 Nm/kg,满足人类奔跑需求。

关节回驱扭矩仅为最大扭矩的1%,自由摆动实验验证了其高柔顺性。

结论与展望

本研究通过多目标优化框架实现了类人化人形机器人Mithra的设计,其机械结构与驱动系统在能效、动态性能和回驱性方面达到预期目标。未来工作将聚焦于步态控制算法开发,验证其在复杂环境中的运动能力,并探索其在医疗机器人领域的应用潜力。

评论