本土电动车淘汰赛阶段,降本已经刻不容缓

自2014年以来,各路诸侯纷纷杀入智能电动汽车领域。在这些新玩家里,恒大、宝能、自游家、高合、极越、等早已铩羽而归,创维、极石、哪吒等徘徊在退场的边沿,最为人津津乐道的造车三傻-蔚小理-三家中的理想汽车早已实现盈利,基本可以板上钉钉地迈入终局,蔚来和小鹏如果无法在未来两年内盈利,大概率只能出局,从智能手机行业跨界而来的华为稳的一批,小米还需再努一把力。把眼光放得远一些,瞄向整个本土车圈,会发现有很多车企未来的前景堪称扑朔迷离。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202502/467174.htm怎么活下去?正确的言论当然是冲高保低,向高端市场要利润,向中低端市场要销量。但是,理想很丰满,现实很骨感,高端品牌的培育非一朝一夕之功,淘汰赛阶段只有两三年的时间,所以,对除了华为、比亚迪、理想这些已经实现了盈利和蔚来、极氪这种初步站稳高端市场之外的车企来说,“冲高”在时间上存在错位或者说来不及。更应该努力的方向是“保低”,而且要通过技术降本在中低端市场实现有质量的保低。

中低端市场需求增长来自降价

经常把第一性原理挂在口头的马斯克强调过,“在很大程度上,需求是可负担性的函数,而不是欲望,这很关键。即使价格的微小变化对于需求也有很大影响。只要我们提升汽车的可负担性,需求就会爆发。”特斯拉全球副总裁朱晓彤也有类似的说法:“只要你以可承受的价格提供有价值的产品,你就不必担心需求,我们尽一切努力降低成本,并将这种价值传递给我们的客户。”马斯克和朱晓彤的这番话将产品售价和销量的关系阐释得淋漓尽致,虽然这样的言论很容易让人联想到内卷和价格战,虽然笔者也反对向下无限螺旋式内卷的价格战,但是,在注重性价比的中低端市场中,在同样的配置和功能体验下降低产品的售价,的确可以激发更大范围的需求。

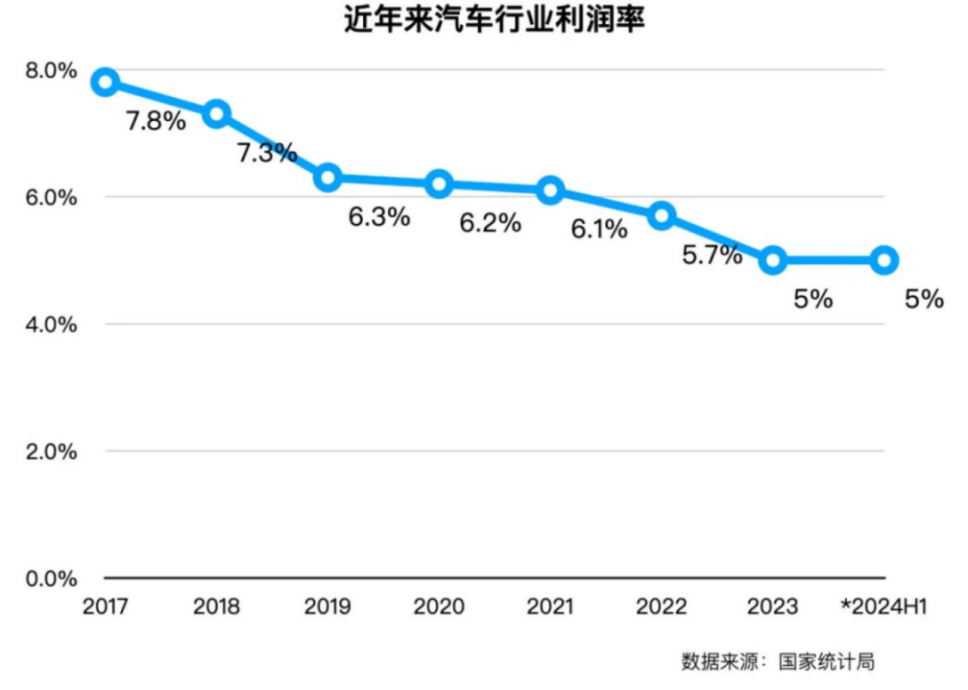

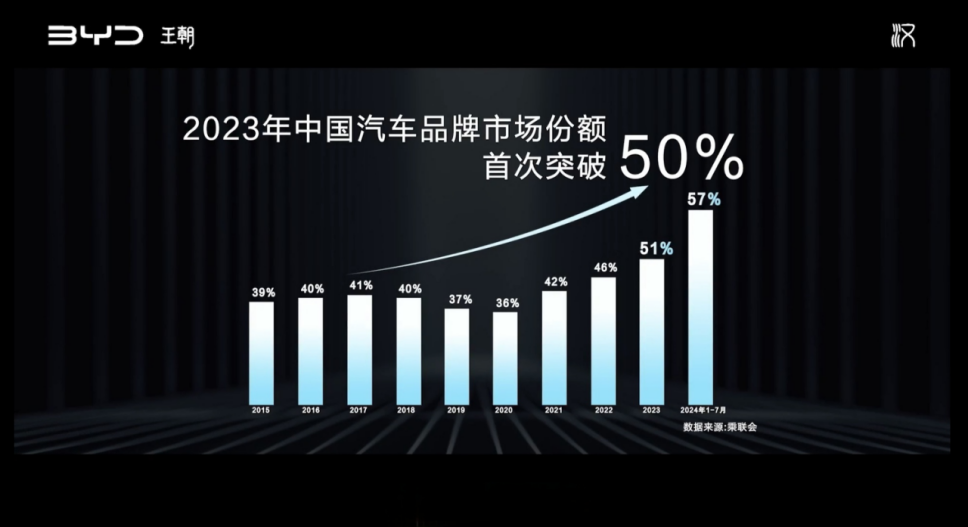

说到本土汽车行业以降价为主要特征之一的内卷,有一个流传甚广的观点:本土车企通过不计盈利的内卷把注重盈利的合资车企打败了,自主品牌市场份额的增加不但并没有带来利润的提升,反而将过去几年本土汽车行业的利润率拉下来将近三个百分点,不仅自己不赚钱,还霍霍了产业链上上下下一大片。反观欧美那些传统车企,依然赚得盆满钵满。两相对比,本土车企是不是傻的一批?

图片来源:网络

这种观点存在数据上的错误。自主品牌的市占率数据为2018年40%,2019年37%,2020年36%,从电动汽车开始爆发的2021年开始,市占率才开始节节上行,从42%一路上行到57%。自2021年开始,本土汽车行业利润率从6.1%下降到5%,从自主品牌市占率和本土汽车行业利润率的变化曲线来看,可以认为,自主品牌市场份额的上升将行业利润率拉低了一个百分点,而非三个百分点。

图片来源:比亚迪

这个观点还存在因果上的错乱,这一个百分点的利润率下降主要是由本土车企的大规模海量研发支出造成的,而非来自于价格战。本土车企处于电动化、智能化技术的投入期,需要大量烧钱,欧美传统车企过去几年处于燃油车技术的变现期,当然可以赚大钱。不过,自进入2024年以来,欧美传统车企纷纷加大了转型的力度,大规模增加研发支出,今年的财务数据也不大好看,这段时间,欧美传统车企和供应商巨头大裁员的消息不绝于耳,背后原因就来自于此。

不管怎么样,对于中低端市场来说,降价都是刺激需求的有效手段。你不降,友商降,友商就把市场抢走了。23年8月份,广汽董事长曾庆洪曾经抨击过友商的降价,发表暴论称“想早死的就快降价”,24年,广汽销量同比下滑超过20个百分点,利润更是下滑了90个百分点,反观带头降价的特斯拉和比亚迪,不仅销量节节上升,利润更是同步上行,这说明,头部厂商可以在降价的同时同步降本,其它车企当然也必须大力降本,腾挪出合适的降价空间。

降价空间来自降本

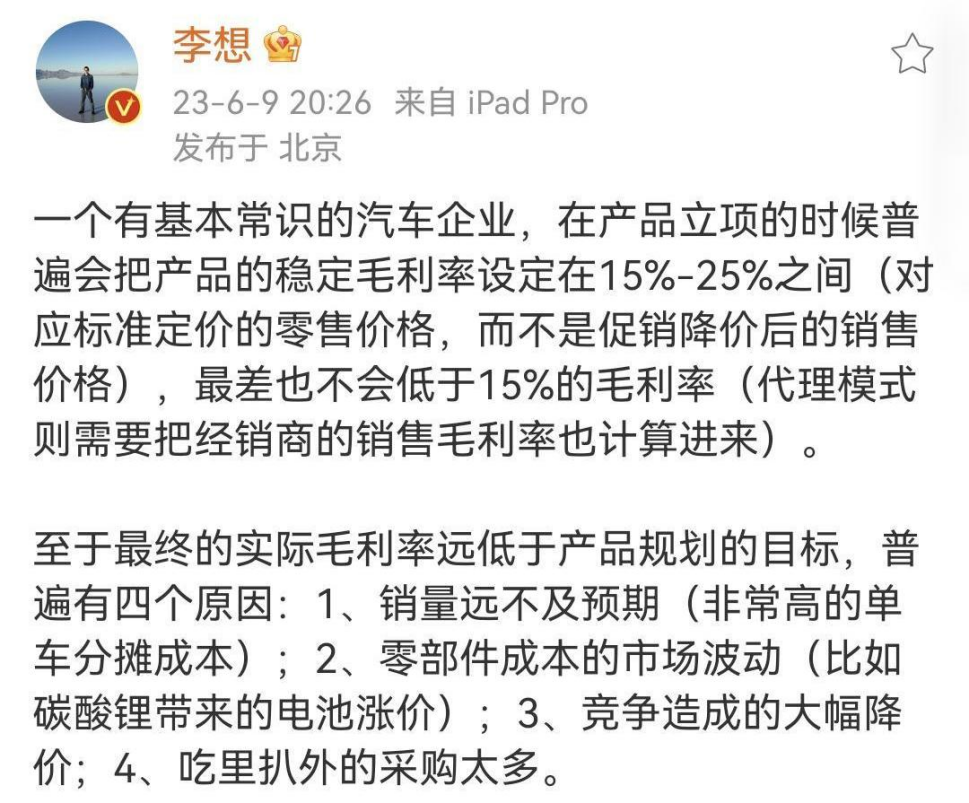

随着车型售价的降低,必须保证汽车的成本同步下降,才能保住毛利并逐渐实现盈利。从车企的角度出发,没有健康的毛利率,就无法长期支撑开支庞大的自动驾驶技术和多模态融合智能空间技术的开发、门店渠道和大规模超充桩的建设。率先盈利的理想汽车掌门人李想曾经表达过一个观点:一个有基本常识的汽车企业要把产品的稳定毛利率设定在15-25%之间。

图片来源:微博用户李想

拿这个尺子卡一下,很多车企都没有实现健康的毛利。零跑、小鹏汽车的毛利率均不足10个百分点,蔚来汽车的毛利率也没有达到15%的及格线,这并非因为这些车企的掌门人缺乏常识,而是世事确实不能尽如人意。比如,新推车型存在短板、进入的细分市场强敌太多,导致销量不尽如人意,无法有效地产销成本,又或许为了争夺市场份额,售价不得不定的过于激进。一对一的分析,降本都是必须解答的课题。第一,降本之后再降价,可以在一定程度上缓解销量低迷的局面;第二,降本可以弥补定价过激或大幅降价引发的利润损失。在降本方面,特斯拉是个很好的正面案例。自进入中国市场以来,特斯拉车型的售价虽然有升有降,但总体上保持了一路下行的态势,这主要得益于整车成本的下降。在2023年的投资者日上,特斯拉表示,用了5年的时间,将Model 3的成本下降了30%!

图片来源:特斯拉

没有规模效应的降本来自技术

汽车行业是一个极度强调规模效应的行业,通过规模效应实现降本当然是一条可行的路径。但是,对很多规模不大的参赛选手来说,这种建议有些“何不食肉糜”!更为切实的方式是通过技术进步和工程创新将成本一点一点地降下去。

图片来源:微博用户Grace陶琳-Tesla

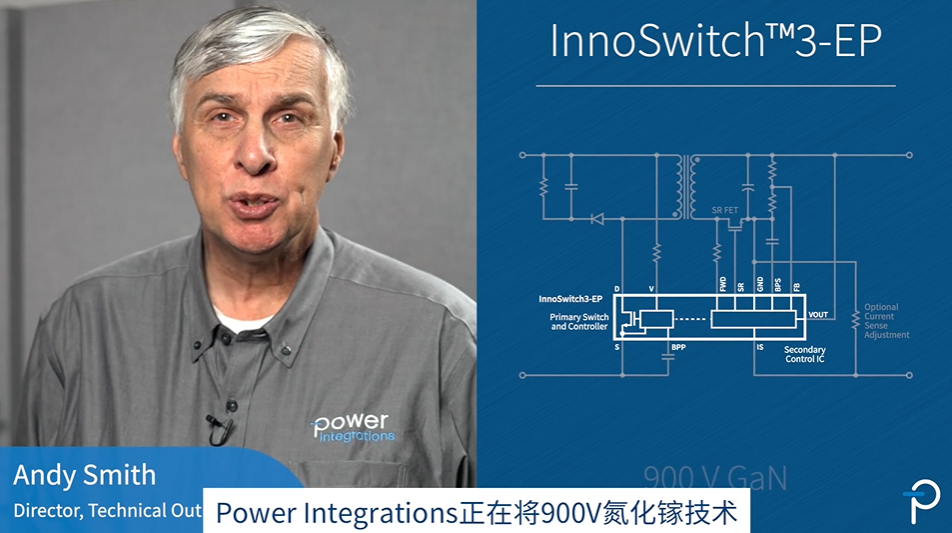

降本没有魔法,就是在可以想到的每一个地方都发挥巧思。比如特斯拉曾经表示,为了降低电驱系统的成本,下一代永磁电机将不使用稀土材料,同时将碳化硅使用量降低75%。比如冲高失败后不得不下沉到中低端市场的小鹏汽车,推出纯视觉智驾方案,智驾系统降本幅度至少三四千。再比如,通过风阻设计、低压供电管理等技术精心提高整车能耗管理水平的小鹏在P7+入门级车型上通过60度电池包实现610公里的CLTC续航,在满足用户续航需求的同时降低了电池的使用量。再比如,比亚迪在e平台3.0 evo上推出12合1超高集成度电驱,复用功率半导体、电感、电容、供电、散热等一系列元器件,再比如,蔚来在乐道L60上部署先进的电子电气架构,减少了线束的长度和重量以及ECU的数量。

市场的攻伐总是激动人心,成本的控制从来枯燥无味。但是,正是工程师们在一个个难眠的夜晚通过技术攻坚死磕下来的成本,决定了车型在市场上的竞争力。

写在最后

到了现在这个时间点,汽车行业里那些冲高无望的选手们必须认真降本了。无论是像小鹏、理想那样清理吃里扒外的采购,还是像蔚来那样开始强调执行效率,杜绝手下人为了刷存在感消耗企业的资源,抑或是像特斯拉那样通过技术积少成多、聚沙成塔地降低整车设计、制造、物料的成本,留给选手们充分发挥聪明才智的时间不多了!

评论