洗牌在即,哪些车企才能活下去?

最近这段时间以来,由于销量持续低迷,饶是其主要投资人周鸿祎反复通过各种热点话题吸睛,哪吒汽车很久没有登上理想汽车孜孜不倦、不管不顾地发布的周销量榜单了。渐渐淡出人们视线的哪吒汽车最近一次登上热搜,来自于一则哪吒汽车裁员70%的新闻,伴随着这则新闻的是A股上市公司埃夫特发表的一份公告,11月7日晚,埃夫特发表公告称,哪吒汽车母公司合众汽车拖欠逾4,800万元合同款,公司已经提起诉讼。在艰难的局面面前,哪咤三太子可以仰天大呼“我命由我不由天”,哪吒汽车的命运却攥在各个供应商的手里。简单算一算,假设一台车有一百个无法在短期内替换供应商的关键零部件,考虑到哪吒汽车的现状,假设供应商出于各种各样的动机,向哪咤汽车继续供货的概率降到了90%,根据联合概率,这些零部件供应商同时向哪吒汽车供货的概率是90%的100次方,最终得出的数字不足万分之一。本文其实无意探讨哪吒汽车的未来,但是,不管哪吒汽车将来的命运到底如何,智能电动汽车市场的洗牌已经拉开了帷幕,经过了十几年的厮杀,持续亏损多年的本土智能电动汽车市场也该进入淘汰赛阶段了。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202501/466019.htm在这样的背景下,事不关己、高高挂起的吃瓜群众们感兴趣的可能是未来哪些车企可能会黯然出局,但是,良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒,本文打算换个角度谈一谈,车企们要活下去,需要具备哪些方面的能力。

制造爆款的能力

资本的耐心毕竟是有限的,在将从股市和投资者那里融资来的钱花完之前,如果不能健康地自我造血,走向正循环,Out出局的命运就在前方不远了。经常有人将本土新能源车企大规模亏损的惨烈归咎于价格战,这就有点拉不出翔来怨地球引力了。除了相对具备先发优势的比亚迪和特斯拉,其它无论是传统车企还是新势力还是合资品牌,大家基本都是在相同的起跑线上出发的,之所以行至半程,有的一骑绝尘,有的渐行渐远,区别在于有没有制造爆款的能力。

新势力车企这边,理想汽车在蔚小理中一马当先,是因为它连续推出的几款车型皆为爆款,而它之所以拿下“爆款复制机”的美誉,核心原因在于务实且灵活地采取了错位竞争的策略,靠互联网基因带来的智能化先发优势打转型较晚、动作缓慢的传统车企,靠增程打因为心存纯电执念或形势误判导致旗下车型存在续航焦虑的蔚来和小鹏,靠冰箱彩电大沙发和性价比打头顶品牌光环、价格高高在上的BBA。以己之长攻敌之短,理想汽车深得兵法精髓。

图片来源:理想汽车

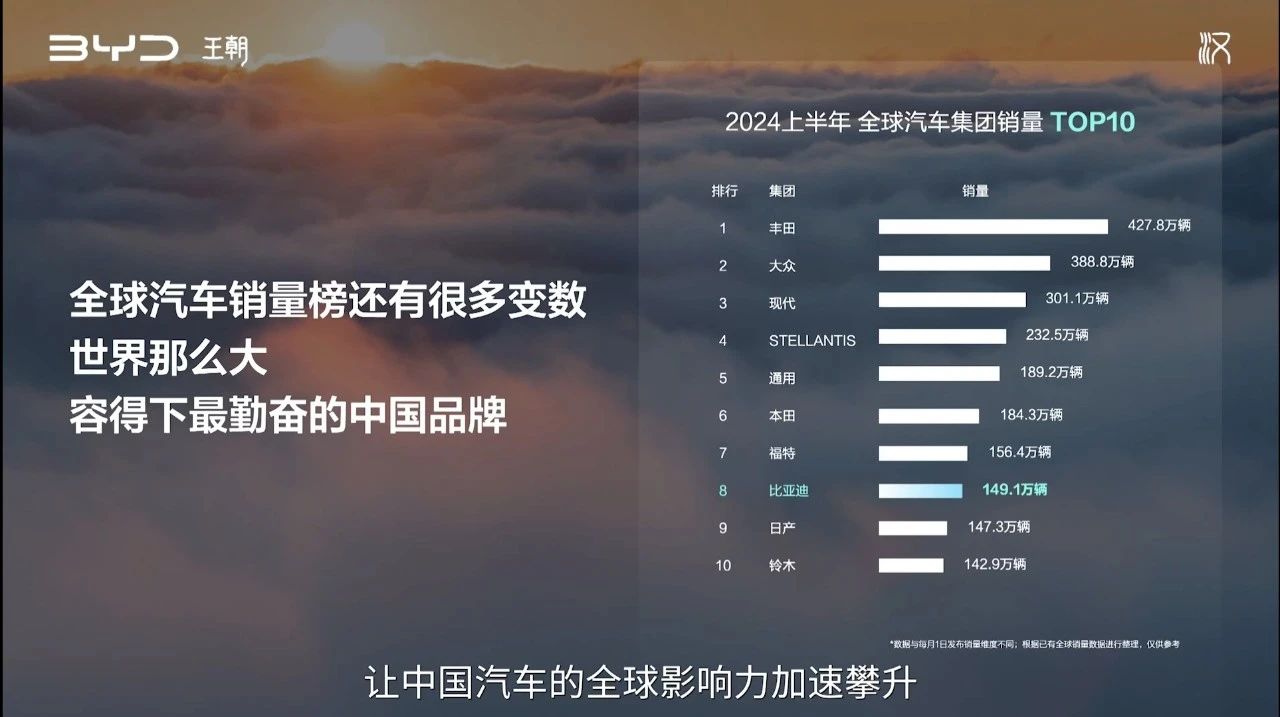

传统车企这边善于制造爆款的是比亚迪。在2023年销量突破300万辆之后,比亚迪今年继续保持了同比几十个百分点的恐怖增长,以至于很多人既不服气又觉得匪夷所思。单从技术的角度来看,比亚迪的每一款车型都没有特别出众,有的车型在智能化上貌似还存在一些短板,但这并不妨碍比亚迪将一个又一个车型打造成了月销两三万甚至四五万的爆款。技术流的笔者以前也觉得不可思议,但后来还是惊讶地发现,比亚迪并没有重新发明什么独到的成功秘诀,他只不过是将用户体验优先的理念发挥到了极致,成功地切入到了某个细分市场,精准地切了一下蛋糕而已。

图片来源:比亚迪

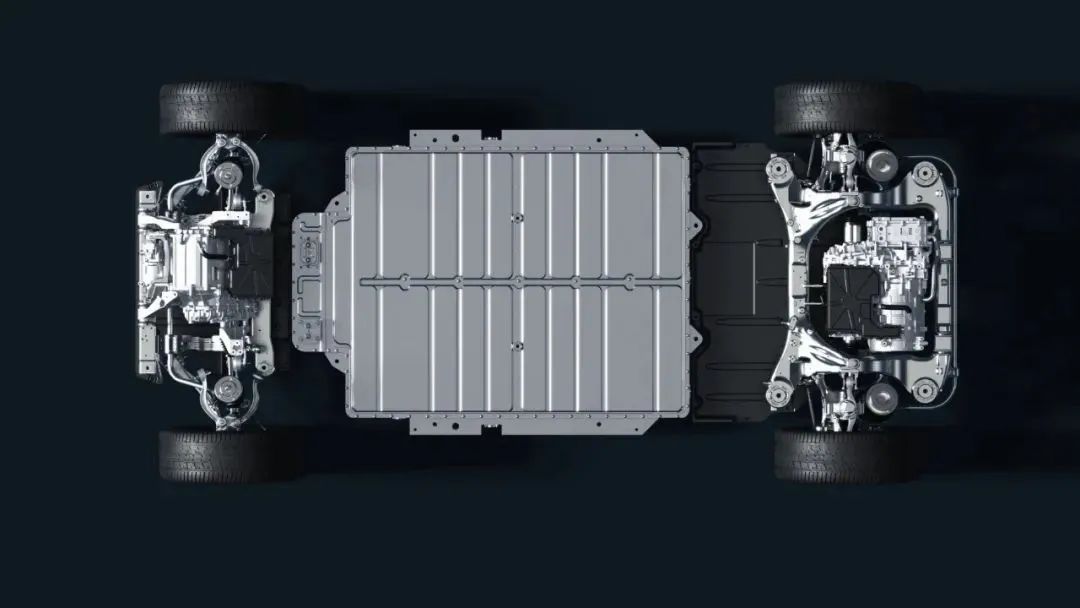

王传福比本土乔布斯雷军更加深刻地领略了原版乔布斯早就总结过的“用户体验优先”理念,如果把用户的需求和满足用户需求的技术看作是恒星与行星之间的关系,那么,用户需求永远是那个位于最中心、需要技术这个“行星”围绕着转来转去发挥作用的那颗恒星。10万以下车型用户要的是小车的灵活、大车的空间,就靠e平台3.0纯电平台的高度集成满足这个核心诉求。10-15万车型用户要的是车大有面、开车省钱、补能方便,就靠可油可电、并将百公里油耗做到3L以内的第五代DMi技术满足这个核心诉求。15-20万车型用户要的是家居化的大空间、驾控感、科技感,那就把沙发、冰箱、大彩电通通搬上来,舒适刹停、智能漂移、扭矩分配、云辇技术加持驾控,再把智能座舱体验做到比肩一线。不过,20万以上车型比亚迪做得比较差,这当然是出于智驾拉胯这个众所周知的短板。

靠着出色的爆款制造能力,理想汽车荣膺新势力带头大哥已经一年多,比亚迪更是牢牢坐稳了一哥的宝座,其他追赶势头很猛的车企问界、小鹏、吉利,也都在通过爆款战略争夺市场份额。没有爆款车型支撑销量的基本盘,谁的地位都不会稳如泰山。不过,为了更好地行稳致远,还必须具备出色的成本控制能力。同样拥有爆款的小鹏和吉利至今迟迟不能在电动车业务上盈利,所差者正是成本控制能力。

成本控制能力

经常参加访谈和发表演讲的马斯克曾经在一次访谈中表示,美国汽车工业经过100多年的发展,100多家车企经过激烈的竞争,最终只留下三大汽车集团,上一家没有破产的车企克莱斯勒的创立时间要追溯到上个世纪20年代。马斯克暗戳戳地表示,现在很多美国新势力车企成本控制能力太差,且不具备大规模生产制造能力,持续亏钱卖车的模式不可持续。持续亏钱卖车的不只是美国新势力车企,大多数中国本土新势力车企和绝大部分本土传统车企走的也是这个模式。

图片来源:马斯克访谈

仔细分析就会发现,车企的电动车业务亏损的很大一部分原因出在产品定义上。很多车企推出的车型盲目追随新技术,盲目堆砌可有可无的配置,使得通过这种方式做出来的车天然就具备巨大的成本控制压力。比如说电池的规格和配置,仔细观察一下就会发现,很多至今深陷亏损泥潭的新势力车企或者追求用户很难体验得到的4C、5C,或者上麒麟电池那种高能量密度电池,赚得盆满钵满的比亚迪和特斯拉倒是保持了难得的克制,“比特”的做法和恐怖的销量非常值得人们反思,消费者难道真的愿意加钱买那么贵的电池?再比如蔚来系的一些车型,明明可以上单电机却非要坚持四驱,明明可以用两个Orin却要上4颗,耽于执念盲目堆砌配置,岂不是和成本控制背道而驰?

图片来源:蔚来汽车

除了产品端,很多车企在研发端也不会省钱。车企里的省钱小高手是理想汽车。一直以来,理想其实非常想效仿蔚来汽车和小鹏汽车那样做技术传播,在消费者心中留下技术领先的形象,但是却始终未能成功,反而落了个鸡贼的称号。之所以如此,就是因为理想汽车在研发上面采取了务实的追随战略,追随者就不该追求技术领先的标签!不过,采取模仿战略可以节省大笔大笔的钱。很多车企还是存在所谓的长期主义执念,希望能够行业首发一些实际上不痛不痒的功能点,其实,只要复制能力出色,能迅速完成从1到10的突破,不仅能够看着前人的教训增长自己的经验,还能做到更加省钱,何乐而不为?

写在最后

长者说过一句富含哲理的话:个人的命运当然要靠自己的奋斗,但同时也要考虑历史的进程。这句话适合芸芸众生的我,适合普普通通的你,也适合所有本土车企。对智能电动汽车行业来说,即将到来的历史进程是2025年就会进入残酷的淘汰赛阶段,如果不具备出色的爆款制造能力和成本控制能力,真的很难活下去。

评论