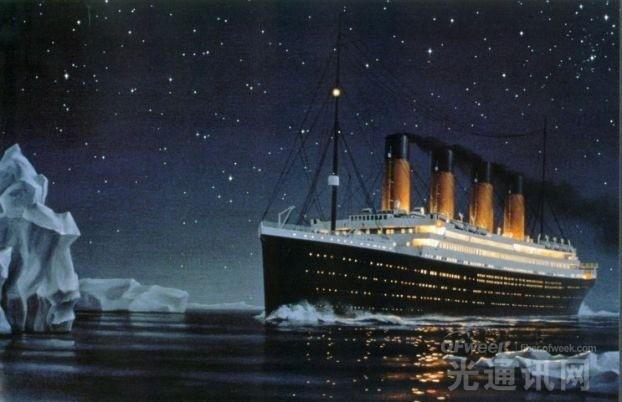

华为企业业务发展历程解读:曾撞上冰山的巨轮终驶入正轨

今年上半年,华为三大主营业务之一的企业业务终于实现盈利。华为的企业业务从2010年开始大规模启动,由于过去专注于运营商业务的华为并不熟悉企业业务的运作规律,这艘盲目乐观的“泰坦尼克号”一度撞上了冰山。好在华为人有着非常强的应变和学习能力,在经过了一番痛苦的摸索之后,巨轮终于驶上了正轨。下面,请听一位华为老兵关于企业业务的心得体会:

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/281838.htm撞上冰山的华为“企业号”

华为企业业务的前身是专网通信部,伴随着公司一直存在很多年了,以前主要专注于铁路、交通、能源、广电等行业,也是就卖一些通信网络设备,比如光网络和大路由器之类的产品,一直不温不火,一年的销售额大约在50-60亿人民币左右。

2010年时候,当时任老板估计运营商业务可能要到顶了,终端业务一直想卖出去,由于种种原因又一时半会卖不出去,当时任老板认为终端业务也撑不起华为增长的大旗。所以,2010年对于华为企业业务是个重要的分水岭,华为下定决心要做大企业业务了。

当时华为以中国区的专网市场部为班底,开始组建企业业务部。其实当时华为也没有人知道怎么做企业业务,隐隐约约觉得这个和运营商直销不一样,需要代理,但是和代理的分工界限在什么地方却没有人知道。既然没有人知道,最简单的办法就是挖人,有两类人可以挖:一类是华为内部的人,总要一些知道点企业业务的;另一类就是公司外部的人,如思科、IBM和惠普的专家。

其实华为最不缺的就是人:首先是威望比较高的“大徐总”(徐文伟)来统领企业业务,然后是俗称“洪老”的洪天峰空降中国区企业业务。两大金刚一到企业业务,短时间内呼呼啦啦就带来了6000-7000人。当时华为海外的各个地区部组建企业业务部,主要目标也是招人,如印度短时间就招了近200人,西欧就更夸张了,短时间之内就到了500人的规模。当时华为企业业务在短时间内很快就到了1万多人的规模,后来又收购了华赛(华为赛门铁克),并入了5000以上的人员。到了2011年年底的时候,华为的企业业务的规模到了2万多人。

与此同时,华为还花了重金从思科、IBM 和惠普等公司挖了一批高端专家。反正在2011年的时候,华为企业业务的深圳办公室唯一的景象,就是来了一批人,又来了一批人,然后就是办公位不够了,开始新租办公室。

之所以信心爆棚的原因也是比较复杂:

第一个原因是华为刚刚成立企业业务的时候,公司高层到全球各地出差拜访过一些大公司和系统集成商例如西门子的高层,和他们做了深度沟通,访谈他们对于华为做企业业务是怎么看。结果出奇的好,估计这些公司被思科折磨得不行了,他们都表示非常欢迎华为进入这个行业,来平衡一下思科等美国公司。

第二个原因,就是华为企业业务有很大一部分来自于运营商业务转售,并得到了运营商高层的大力支持,当时BT(英国电信)就和华为签了一个企业业务全球合作的框架协议。

第三个原因其实也跟运营商业务有关。2011年华为企业业务在用了各种手段之后,顺利完成了任务了。其实这个是虚假的,很多业务都是各个运营商业务划过来的,而不是真正销售出去的。

然后就悲剧了,这一悲剧一直到2015年才稍稍缓过劲来。

最先出问题就是中国区,洪天峰因为种种原因辞职了!然后中国区就陷入了人事动荡的调整中,大批人可能是觉得风向不对,辞职的辞职,回运营商的回运营商。然后发现中国区的销售也有很多问题,例如包括神州数码在内的中国区四大金刚代理不愿意和华为合作,而与一些中小代理的合作则进入了一个无序的状态,以至于都搞不清楚设备是卖出去了还是在仓库里,年底代理找华为要返点、退货、换货,然后发现公司没有流程支撑,不知道怎么处理!

评论