以太网现场总线的跨平台网络通信

3、以太网总线的跨平台通信研究

3.1、网络通信模式

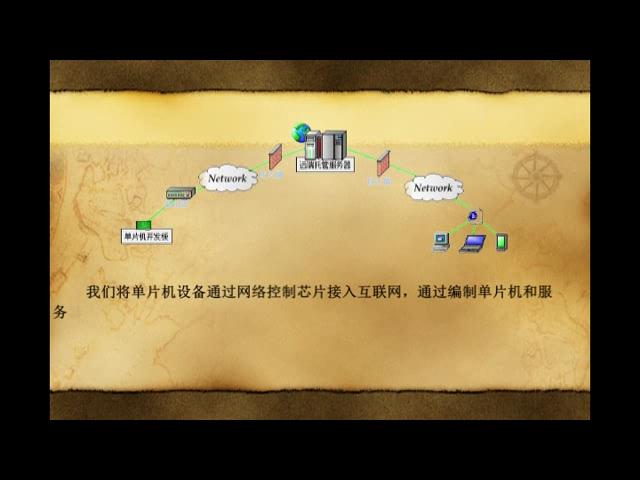

网络中存在多种类型的机器,这些不同类型的机器表示数据的字节顺序是不同的,即主机字节顺序不同。而网络协议中的数据采用统一的网络字节顺序,因为只有采用统一的字节顺序,才能在不同类型的机器和不同操作系统间进行正确地发送和接收数据。进行跨平台进程间的通信时必须要将字节序转变成网络字节序进行传递,并且套接字的建立需要双方可见的IP地址和端口号。上位机同以太网现场总线控制器的通信在传输层可以选用TCP或UDP协议,TCP提供的是面向连接的、可靠的数据流传输,而UDP提供的是非面向连接的、不可靠的数据流传输。由于EAST极向场电源控制系统具有收发数据多为短消息 ,对响应速度要求较高的特点,故采用UDP 面向数据报方式。图三为UDP协议传输下的客户端/服务器示意图.

3.2、Windows平台的软件实现

Windows平台软件用Visual C++6.0编程,运行在Windows2000环境下。Visual C++6.0的最大的特色就是提供对面向对象技术的支持,它利用类把大部分与用户界面设计有关的Windows API函数封装起来,通过MFC (Microsoft Foundation Class)类库的方式提供给开发人员使用,大大提高了程序代码的重用性,其功能几乎包括了Windows应用的各个方面。Visual C++6.0还支持多任务、多线程的编程技术。

CBlockingSocket 是在Visual C++的Winsock API基础上的一个简单包装,为辅助线程中的同步编程而设计的,其优点就是能进行对错误的异常处理和发送、接收数据的超时处理。这一点对极向场电源的实时控制反应能力尤为重要,应此Windows平台软件网络部分程序采用CBlockingSocket编写。采用UDP客户机模式与现场总线通信,同时利用辅助线程进行具体的接收和处理数据;部分UDP客户机模式代码如下:

CBlockingSocket sClient;

CSockAddr saServer;

saServer =CSockAddr(ip,port2);

try{

sClient.Create(SOCK_DGRAM);//建立套接字

sClient.Connect(saServer);//连接服务器

AfxBeginThread(Server1ThreadProc, GetSafeHwnd());//启动接受线程

}

//异常处理

catch(CBlockingSocketException* e){

AfxMessageBox(" error!");

sClient.Cleanup();//关闭套接字

e->Delete();

}

3.3、QNX平台的软件实现

QNX6.20是一个多任务、分布式、嵌入式、可扩展规模的符合POSIX标准的微内核实时操作系统;其内核提供4种服务:进程调度、进程间通信、底层网络通信和中断处理;网络服务程序在内核外执行,为程序员提供了一个单一化的编程接口,忽略所涉及到的网络结构和数量;QNX6.20系统可以动态的停止和启动网络服务程序。

QNX平台软件采用ANSI C语言、利用QNX6.20特有的函数和库函数来编写,运行在QNX6.20环境下。采用BSD Socket API作为套接字应用程序接口(Socket API)进行TCP/IP通信,部分代码如下:

sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //得到一个UDP套接字

server.sin_family = AF_INET;

server.sin_addr.s_addr=inet_addr( HOST_FIELD_CTL );

server.sin_port = htons( PORT_FIELD_CTL ); //填充套接字结构

ioctl( sock, FIONBIO, on );//设置非阻塞的UDP传送

填充MODBUS/TCP帧结构,并调用sendto()函数发送控制量,recvfrom()函数接收状态量即可。

3.4 最佳通信周期的确定

在EAST极向场电源控制系统中,现场总线总是同时与QNX控制层和WINDOWS监控层进行数据通信,一方面采集现场模拟量和开关量信号并转换成数字信号传输到QNX实时层作为计算机的反馈输入信号,接受来自QNX实时控制层的数据包,根据其内容控制现场的诸多开关、变压器、整流器等器件;另一方面还要将采集到的现场模拟量和开关量信号并转换成数字信号传输到WINDOWS监控层,用来监控现场设备的状态。在通信过程中要保证实时通信的稳定性,不能出现较大的丢包率。为保证上位机与现场总线可靠的通信,同时尽量确保其实时性,必须找出适当的通信周期。

实验方法:首先让上位机分别在QNX与WINDOWS下运行通信程序,交替发送0、1数据包

到同一数字量输出模块,用示波器测量模块的输出值,以监测数据包丢失的情况。同时不断更改发送周期,找出无掉包率的最小通信时间,即为最佳通信周期,测出QNX与WINDOWS单独对现场总线通信时各自的最佳通信周期. 接着将两台上位机通过交换机实现与单个现场总线模块的连接,让一台上位机在WINDOWS下不断发送1信号,另一上位机在QNX下发送0信号到同一数字量模块,重复单机情况下的步骤,找到最佳通信周期.(上位机均采用Pentium 4 1.8GHz , QNX6.20操作系统,WINDOWS2K系统,以太网现场总线采用WAGO 750系列,SWITCH采用3COM 17206)。

实验分析:通过实验发现以太网总线虽然通信速度很高100Mb/s,但由于它采用ISO/OSI标准化模型的七层完整结构,其协议复杂度比起CAN和PROFIBUS等工业控制总线要复杂得多,故其发送方和接收方开销很大。当一台上位机对总线模块操作时,通信周期为4ms及以上掉包率为0;周期为3ms时掉包率小于0.1%;周期为2ms时统计掉包率为28.9%;可见通信周期必须在3ms以上才能保证通信正常。当两台上位机同时与总线模块通信时,要保证控制量和状态量数据的可靠性,不出现掉包,必然要加大通信周期,当然通信周期也必须尽可能的小以兼顾实时性。由于WINDOWS层负责监控,对实时性要求不如QNX实时控制层高,因此我们将QNX下通信周期固定为4ms,通过不断调整WINDOWS下的周期来

分析总线模块的丢包情况确定最佳通信周期,WINDOWS下通信周期为10ms以上时丢包率为0,周期为8ms时丢包率为2.2%,周期为6ms时丢包率为19.7%。综合考虑系统可靠性和实时性的因素,将QNX层的最佳通信周期定为4ms,WINDOWS层定为10ms.图4为最佳通信周期下的示波器监测图。

4 结论

利用BSD Socket采用API 建立的套接字,使得QNX平台同Windows平台能同时与现场总线在基于TCP/IP协议的网络上进行通信,并确定了最佳通信周期,满足系统提出的实时性和可靠性要求,为EAST装置的建立打下坚实的基础。

参考文献:

[1] 阳宪惠. 现场总线技术及其应用. 北京,清华大学出版社. 1999.6

[2] Rob krten. QNX Operating System Architecture. QNX Software system Itd.2000.2

[3] W.Richard Stevens. 陆雪莹等译.TCP/IP 详解卷2. 机械工业出版社. 2000.

[4] 实时操作系统QNX中文网. http://hichun.nease.net.

[5] Kruglinski D J 潘爱民,王国印. Visual C++技术内幕(第四版).北京:清华大学出版社

评论