特斯拉电池管理系统到底哪里比别人牛?

四、电池管理系统BMS

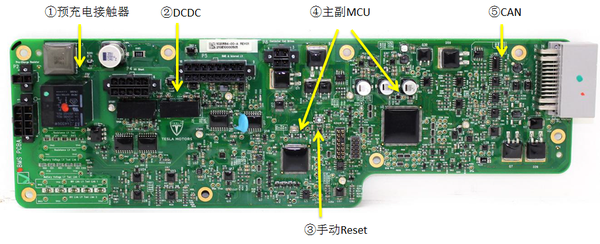

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201701/343385.htmBMS采用主从架构,主控制器(BMU)负责高压、绝缘检测、高压互锁、接触器控制、对外部通信等功能。从控制器(BMB)负责单体电压、温度检测,并上报BMU。

BMU具备主副双MCU设计,副MCU可检测主MCU工作状态,一旦发现其失效可获取控制权限。比较幽默的是BMU上居然有一个手动reset的按钮,刚看到的时候简直不敢相信这是汽车产品级ECU,更像是是个电脑主板。而且把过强电电流的预充电接触器直接放在了BMU上也是一个大胆的设计。

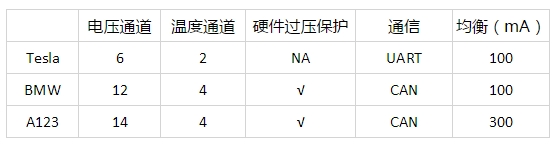

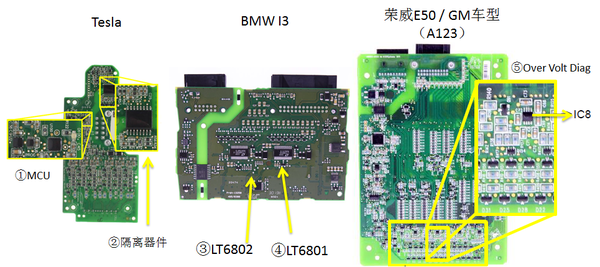

下图是Tesla、BMW i3、A123三家的模块监控BMB的对比。具体参数如下:

传说中Tesla检测了7000多节的电池电压,其实只是将74节电池并联检测一个点,传说监控了每个单体的温度,其实444节电池仅有两个温度探测点。传说中能均衡住每一节电池,实际上均衡电流仅0.1A,对于230Ah的电池来说杯水车薪。尤其是在电压监控冗余设计上,BMW(preh)采用了LT6801,A123采用IC8进行了硬件比较,一旦MCU失效或者通信异常时可以直接在硬件上触发报警。相比之下Tesla设计得更简单。尤其是采用了UART通信而不是CAN,更像是IT公司的解决方案。

五、单体电池Cell

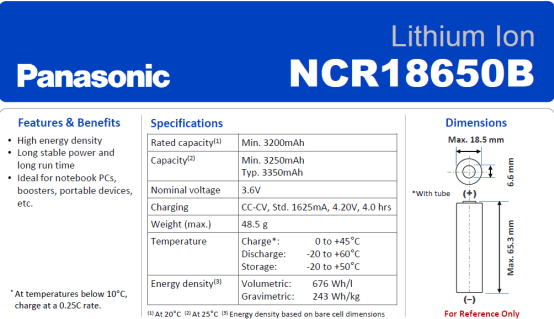

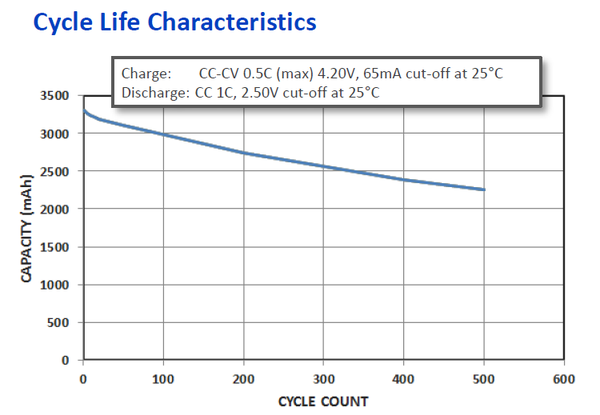

从松下提供的Spec上看在0.5C充/1C放(100%DOD)的条件下500cycle后容量降至BOL状态时的68%,衰减比较严重。

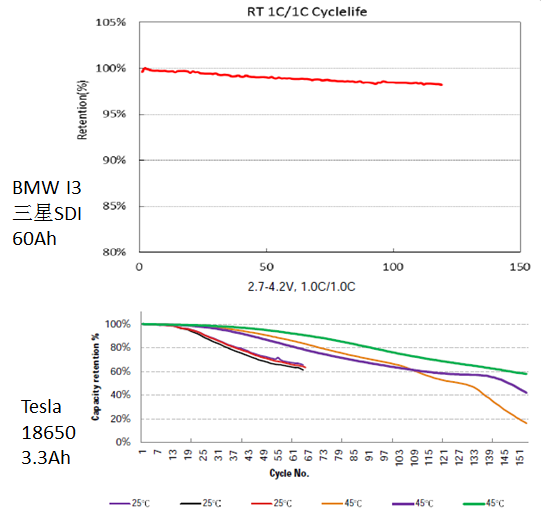

同样是1C/1C充放150cycle的实验,上图I3和Model S电池的比较。上面几张循环寿命数据很好的说明了为什么Model S突破性的在乘用车内装进了85kwh这么巨大的电池。因为松下18650电池在1C左右的倍率下循环寿命很差。所以必须将通过高容量以降低同等工况下的倍率,保证更久的循环寿命;同时大容量的电池也确保了车辆在全生命周期里循环次数足够少。按百公里电耗20KWH计算,20万公里对于85KWH的PACK而言也不过只有470cycle。

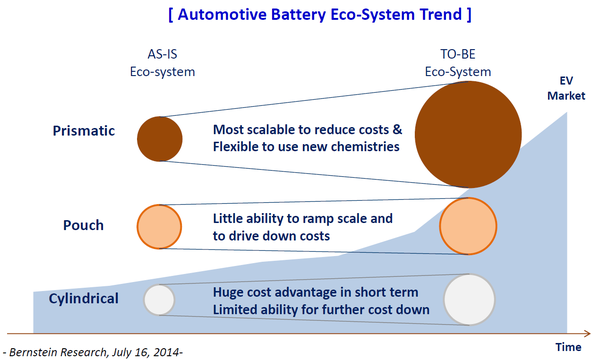

随着更多的电池企业针对汽车领域定制电池的标准化和批量化,18650电池所具备的低成本和高一致性的优势将迅速消失,即使Tesla一度希望通过开放专利的方式拉拢技术路线站队,但看似并不成功。开放专利噱头和宣传效果大于实际意义。

不过在那个电动汽车供应链还不成熟的年代,Tesla几乎是凭着极佳的技术集成思路硬是在各种非汽车级选型中“凑”出了一辆跨时代意义的产品。所以硬要说Tesla在动力电池上比传统车企做得好,倒不如说Tesla做了他们不敢做的事;传统车企完善的供应链体系、长期积累的标准规范、庞大的市场占有量这几个方面就推动电动汽车这件事上看反而成了包袱。Tesla可以毫无负担放弃汽车供应链在工业级产品中选型,可以暂时将Autosar、ISO26262等放一放,可以不用像传统车企一样担心在电动车技术走得太激进,导致出了起火事、失控等事故而影响传统车型的销量。但此后Tesla和传统车企竞争优势依然是这套历史条件制约下的解决方案么?我想肯定不是。

一旦从工程师的立场去看产品,往往能揭穿企业想要营造出的完美。毕竟产品设计的过程必然是一个妥协和取舍的过程,而企业在产品营销上往往试图用”不妥协“、”不将就“之类的概念(比如国内的某些手机公司),与设计的本质相违背。但当自己是一个消费者的时候,Tesla依然对我有着极强的吸引力,其吸引力的来源根本不在于运用了先进或是落后的技术;而是凌驾于技术堆叠和性能参数之上的产品气质,这个气质是众多人想要而其他车型无法给予的感受,我想这是Tesla最成功的地方吧。

评论