上下管开关对称性的系统方法

摘要:本文通过详细的电路设计和SPICE仿真验证了该方法在改善开关同步性和可靠性方面的有效性,特别是对于GaN和SiC晶体管这种对驱动电压范围要求比较高的驱动更有应用意义。

1 引言

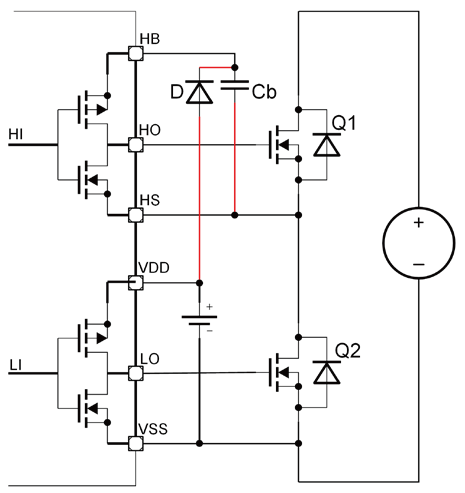

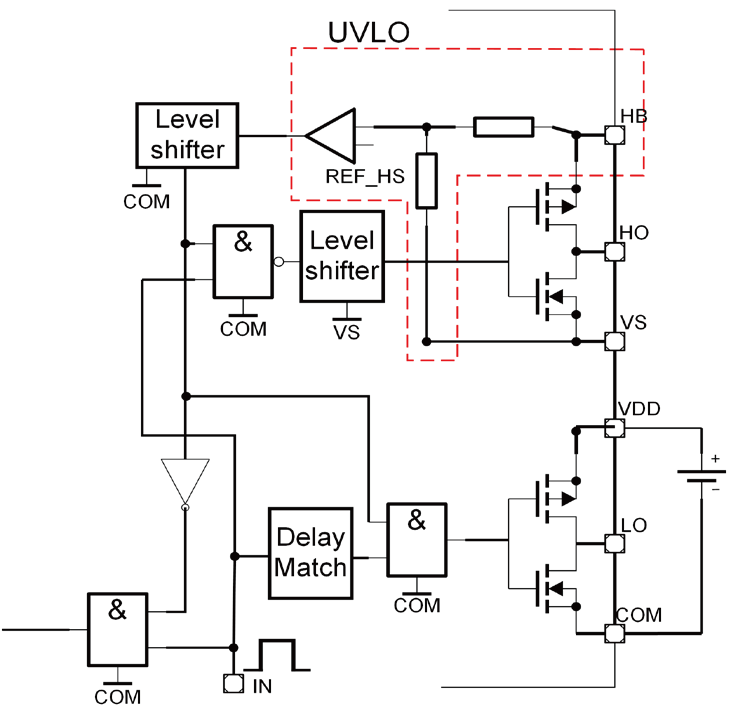

半桥功率级常因高边和低边驱动器之间的非对称开关而面临挑战。图1 展示了传统的自举电路驱动方式,该电路在低边导通期间通过一个二极管给电容器(Cb)充电,从而为高边驱动器提供电源。然而,Cb 需要足够的充电时间才能达到场效应晶体管(FET)的驱动电压。表格显示了不同FET 所需的驱动电压。

图1 传统的基于自举的电源和FET的驱动电压

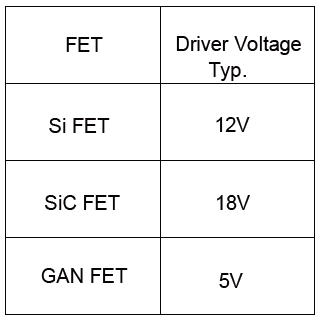

如图2 所示,在Cb充电至正确电压水平之前,高边和低边开关存在非对称性,半桥功率级上的这种开关非对称性会给系统带来以下问题:

● 启动不稳定性:由于高边难以开启,导致不确定的瞬态阶段。

● 占空比限制:需要避免自举电容过度放电。

● 开关频率限制:自举电容需要足够的充电时间。

问题示例包括D 类功率放大器上的高直流偏置、DC/DC 转换器上的控制崩溃、甚至采用磁场定向控制(FOC)方法的三相电机驱动器上的不稳定启动。本文介绍了一种用于高边驱动器的创新自供电方法,该方法独立于高边和低边开关,以及一个可调的UVLO 系统控制机制,以确保驱动器在不同的FET 上以正确的电压水平工作。

图2 启动期间的高边和低边开关非对称性

2 创新方法

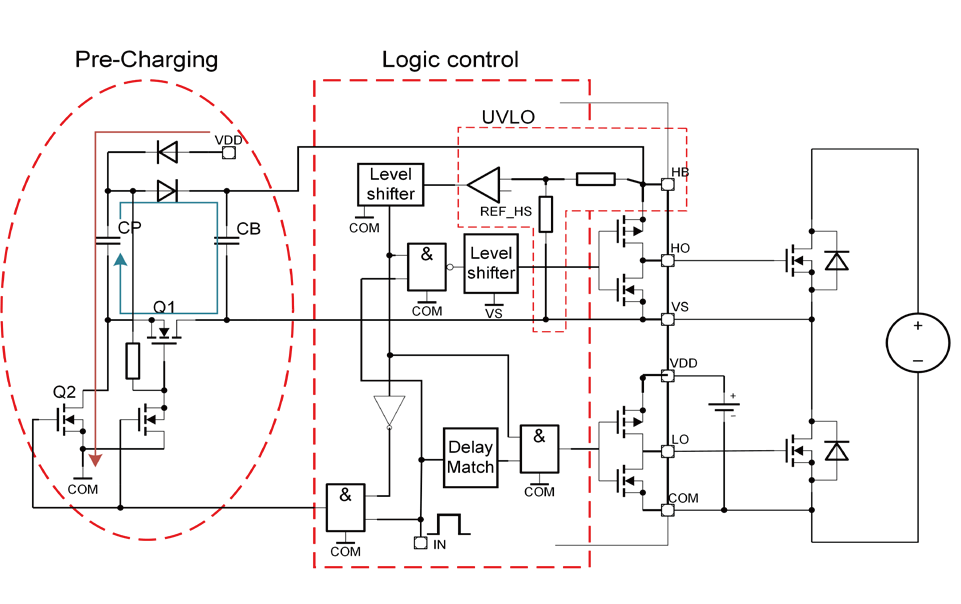

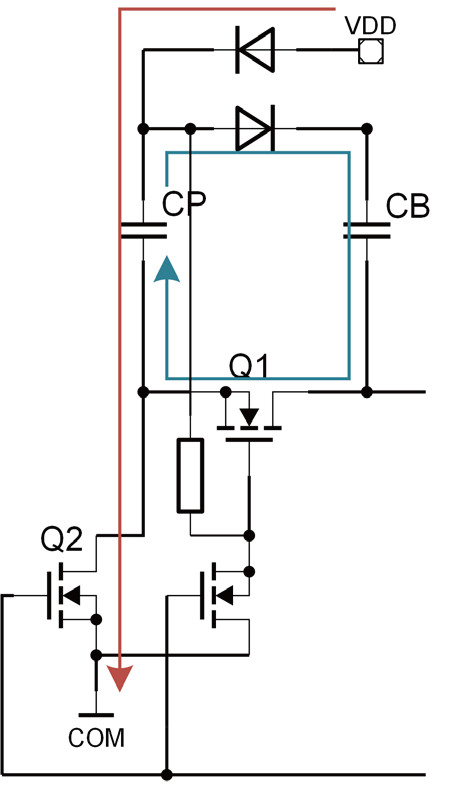

所提出的创新方法如图3所示,包括两个主要单元以实现高边和低边的同步开关。

图3 开关对称性的创新方法

● 预充电单元

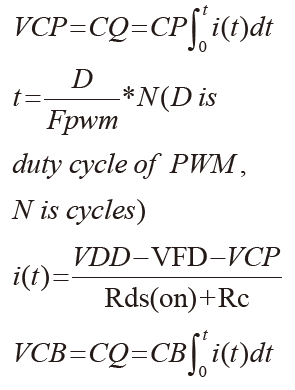

如红线所示, 当Q2导通时,电容器(CP)由VDD充电并储存能量。随后,Q2关闭,Q1导通,CP放电并将其储存的能量转移到CB。CP 和CB上的电压可以通过方程进行检测。

因此,CB上的电压通过预充电单元持续上升,用作高边驱动器的电源。同时,高边和低边驱动器在逻辑信号单元启用之前保持非激活状态。

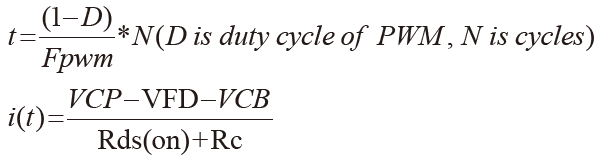

● 逻辑控制单元

该单元可以激活或禁用预充电单元或者高边/ 低边驱动器。一旦高边/ 低边驱动器开始工作,预充电电路就会被禁用。控制机制通过监测高边驱动器的电源,当电压达到阈值水平(例如,对于Si FET 为10 V)时,比较器的输出从低电平变为高电平。电平移位器将电平参考点从浮动参考点VS 变换为系统参考点COM,从而可以去控制以系统COM 为参考点的逻辑电路。这个电路就是典型的欠压锁定电路(UVLO),在本文系统设计中,该欠压锁定电路的控制信号会同时去控制高边/低边驱动器还和预充电电路的使能,控制高边/ 低边驱动器的信号和控制预充电电路的信号是反相的,避免系统上电启动以后预冲电单元还在工作。此外,阈值水平应具有滞后范围,因为VCB 在充电和放电之间存在纹波。滞后范围确保逻辑控制单元进行可靠控制。输入脉冲来自功率控制器或微控制器,通常是具有某种拓扑结构的典型脉冲宽度调制(PWM)信号。预充电电路可以使用与驱动器相同的脉冲进行预充电工作,也可以使用独立的脉冲进行充电,这在驱动器的PWM 为高频率且占空比不确定时,对充电尤为灵活。

VDD是整个驱动器的电源,参考COM,高边和低边驱动器的驱动电压取决于它。可以调整VDD 以适应Si、SiC、GaN 甚至IGBT 晶体管。此外,高边UVLO阈值水平可以根据VDD 灵活调整,以确保驱动器仅在固定于晶体管的正确电压水平下工作。整个系统工作过程如下:

● 根据开关管特性提供合适的VDD。

● 设定合适的高边侧供电的UVLO阈值。

● 预充电单元工作。

● 上下管同步开关动作。

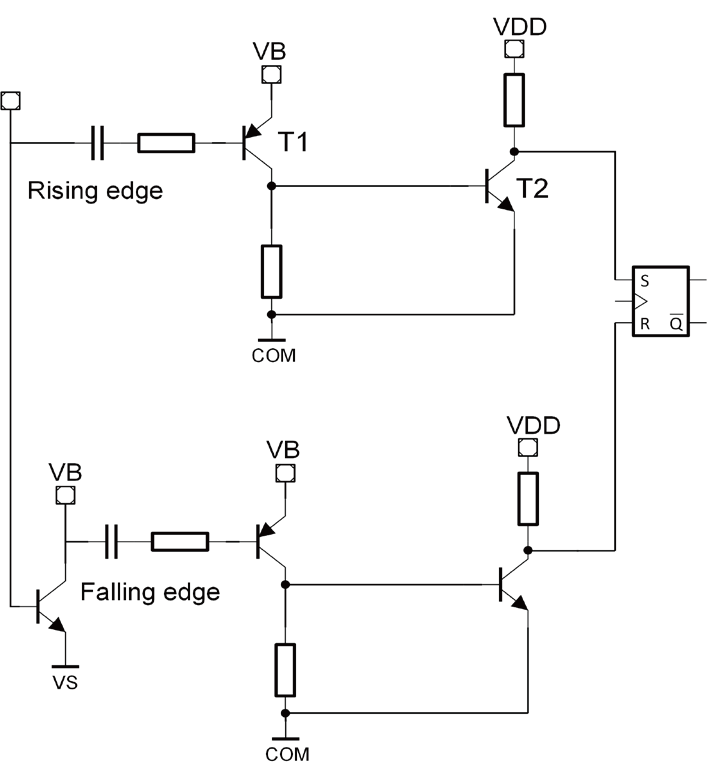

控制信号的电平移位器任务是将电平参考点从浮动点VS 转换到系统参考点COM。由于VB 是相对于COM 参考点是比较高的电压,为了减少晶体管的功率损耗,设计的电平移位器让晶体管仅在控制信号的上升沿或下降沿期间导通,其余时间保持关闭。因此,控制信号的上升沿和下降沿转换为两个短脉冲,这两个短脉冲作为置位和复位信号去控制RS 触发器,触发器输出再现原始控制信号的电平状态。

1.控制信号从低电平变为高电平。

2.T1导通产生一个相对于COM 的短脉冲。

3.T2导通产生一个稳定的电压水平脉冲(置位信号)。

4.置位信号触发触发器输出高电平。

与上述过程相同,下方的晶体管电路处理控制信号从高电平变为低电平的状态信号。

● 仿真结果

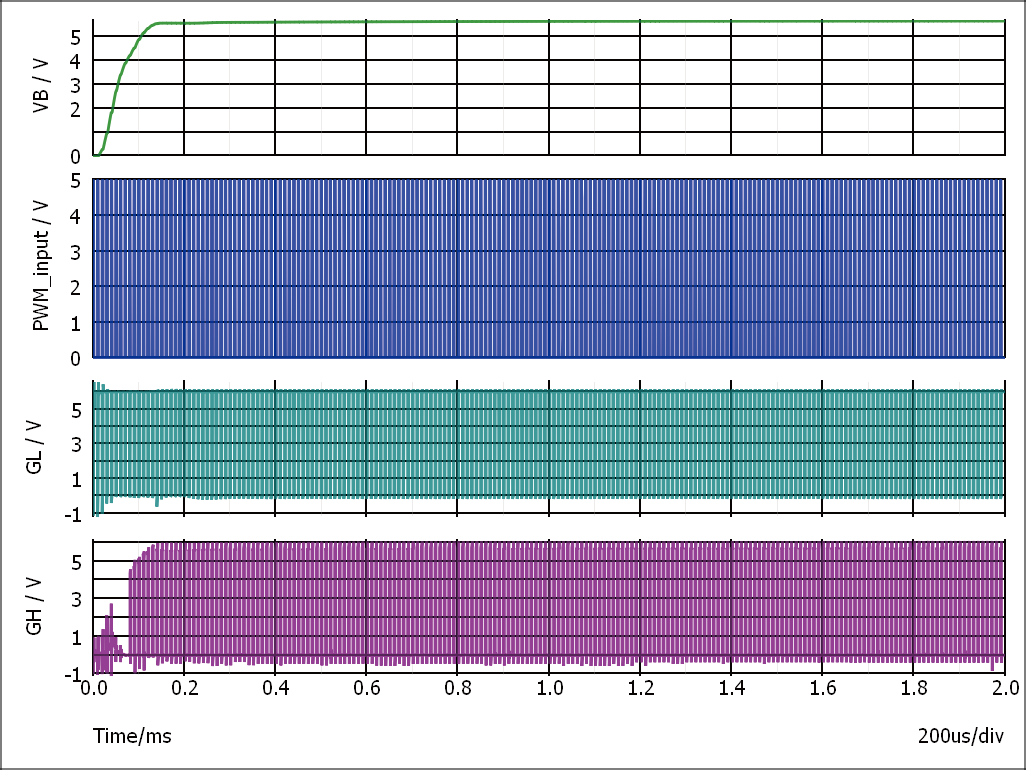

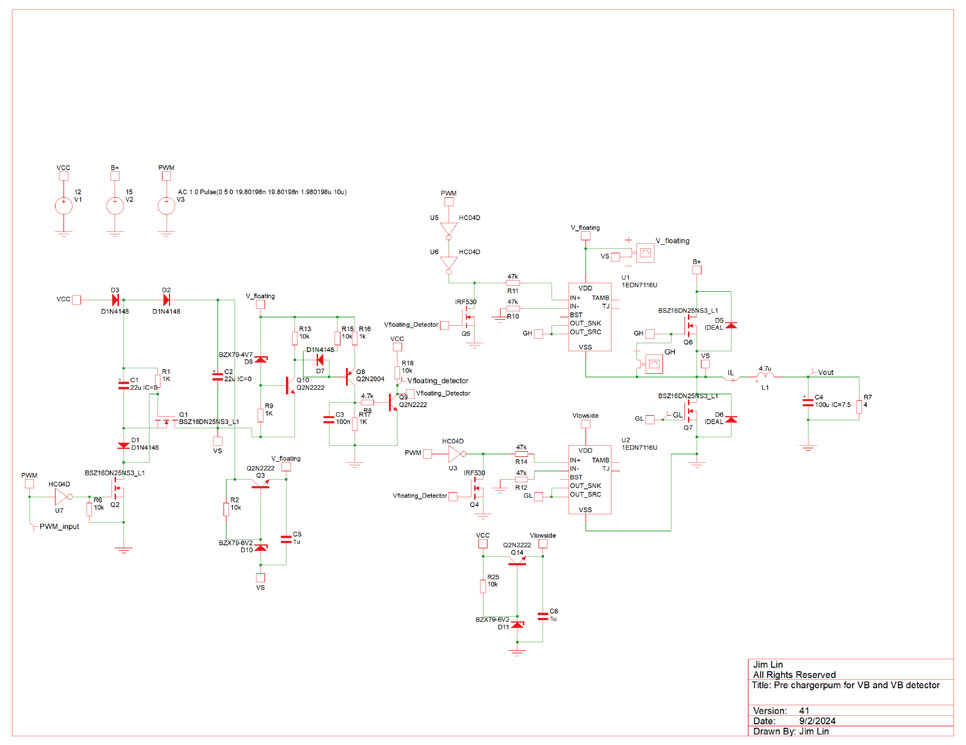

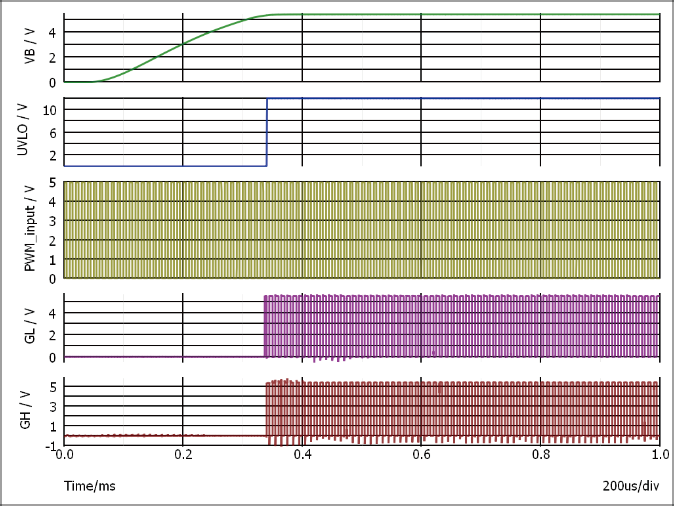

图4显示了仿真电路和详细波形。VB用作高边驱动器的电源,设计用于驱动栅极电压为5 V 的GaN 晶体管。UVLO 配置为在4.5 V 时触发,具有0.5 V 的滞后范围。GL 和GH 分别代表高边和低边推挽驱动器的输出,在驱动晶体管的正确电压水平下实现对称开关。

3 结论

在任何半桥功率级应用中,具有正确驱动器电压水平的高边和低边同步开关对称性至关重要。所提出的系统方法,结合了预充电和UVLO 控制机制,成功地实现了这一目标。

参考文献:

[1] R. Erickson, “Fundamentals of Power Electronics”, 3rded.

[2] Infineon, “600 V GaN HEMT Driver Design Guide”, AN-2021

[3] IEEE Trans. Power Electron., vol.35, no.3, 2020 (Add DOI)

(本文来源于《EEPW》202507)

评论