人形机器人的标准、检测、认证思路解读

没有规矩,不成方圆。人形机器人产业的标准制定到了哪一阶段?如何为产业高质量发展保驾护航?2025年4月,《人形机器人检测认证白皮书》在 “2025人形机器人产业高质量发展论坛”上发布,白皮书编制单位之一——上海机器人产业技术研究院的郑军奇院长在论坛上介绍了白皮书的特点。

上海机器人产业技术研究院院长 郑军奇

1 这波革命使设备和物体学习、思考起来

郑军奇院长首先介绍了他对这一波工业革命的理解。他认为,我们正在研讨的是具身智能、AI 等技术,我们所面临的时代是让设备和物体学起来、思考起来。

例如人形机器人话题,表面上是人形机器人,更多的是面向人形机器人背后的AI/ 大模型等技术产生的结果。

在这样的转折时代,高质量变得尤为重要,有望成为我们下一阶段乃至整个人类/ 工业发展的一个主题。

推动高质量的一个非常重要的手段是标准、检测、认证。这条路径如何来设计?以下从4 个方面展开:

● 分析产业的特点;

● 产业所面临的风险与挑战;

● 检测路径;

● 对认证的展望。

2 产业的组成特点

从表面上看,对于任何一个产业,人们会研究其背后的产业链。

人形机器人产业链里包含了很多零部件。从传统的思维去理解机器人的产业链,人形机器人由感知、决策、执行系统组成。例如,如果拆解到零部件,里面有很多传感器,包括视觉、激光雷达等,成本占比10%;还有很多决策的系统,包括芯片、处理器等,成本占比15%;最终执行层面成本占比55%,其中线性关节占人形机器人的25%);其他(电池等)成本占比20%。

也可以从另外一个角度去看人形机器人,作为具身智能的一种最佳载体,是由大脑、小脑、肢体组成的。因此为什么会有人形机器人?是由两条技术路线碰撞、耦合在一起的。第一条路线,是自动的方向,自动可以倒推到第二和第三次工业革命,从装备到自动化装备,变成机电一体化,至今变成了自动化更强的设备与机器。另一条路线是对应自主的,更多地是与大脑相关,因为自主首先要思考、推理,形成决策机制,主要从软件、互联网、大数据、AI、大模型而来。所以在人形机器人领域里,有一波专家来自于机电一体化,另一波来自于AI,最终碰撞在一起,擦出了新的产业火花。

3 产业所面临的风险与挑战

3.1 技术挑战

人形机器人/ 具身智能与AI 的发展有关系,即和大脑有关系,面临众多挑战,以下主要是四大挑战。

1)新的安全问题。国内有位院士不久前曾在报告中提到,AI 会思考、推理、创新、生成……,这些工作的背后可能会带来新危机,例如在创新创造时,可能会创造有利的东西,也可能会创造不利的东西,所以对安全带来了新挑战。

2)具身智能的可靠性。因为人形机器人是一种新的产品形态,是否可靠、稳定?现在还不得而知。在此次活动上,编制组还发布了《机器人一体化关节技术规范》和《人形机器人一体化关节CR 认证实施规则》,这些是支撑人形机器人的可靠性发展的一种非常重要的手段。

3)信息安全。人形机器人一旦进入家庭,眼睛会看到所有东西,并且这种机器是连到互联网或某个平台的,个人隐私泄露、数据安全等问题会重新成为一个非常重要的话题。

4)具身智能本身的技术路线还没有收敛,还在创新探索中,所以要持续关注下一步的进展。

3.2 管理挑战

质量管理体系创新的挑战举例如下。

● 现有的相关标准不多,有的产品出来之后发现没有标准可依。例如人形机器人可实现人机协同,会涉及伦理问题,但伦理的相关法律还没有。

● 以前产品出厂之前检验一下,基本就结束了,不涉及后端的应用问题,但是人形机器人在进入市场之后,还会学习、进化,使出厂时跟几年后的能力是不一样的。从质量管理的体系角度如何来对它进行管理?这涉及生命周期管理的新命题。

基于这样的背景,为了发布此次白皮书,去年编制组在行业里组建了一支专家团队,通过1 年左右的时间讨论研究。去年曾发布了八大原则,涉及零部件、智能体、未来应用场景等部分,其中涉及零部件时,用零部件的质量来提升人形机器人机械本身的质量。今天白皮书与技术规范的发布,是行业内众多专家共同努力的一个非常重要的成果,是基于去年发布的八大原则基础上落实落地的一些相关成果。涉及以下新的方面:

● 如何使用数据来验证大模型的问题;

● 安全是老问题,也是新问题;

● 产业如何从实验室逐渐走向娱乐应用,再逐渐走向家庭消费的问题;

● 人形机器人的检测认证体系如何打造;

● 智能与标准之间分级的问题;

● 测试的方法。

图 白皮书发布会现场

4 检测路径

白皮书概括为两大路径,六大专业方向。

4.1 双重路径的质量评价体系

原来很多产品的质量路径是从零部件、本体角度。现在人形机器人用一个新名词——智能体来表达,因此还有一条路径——从数据、模型再发展到智能体。“路径二”是具身智能时代区分于非具身智能产品的一个非常重要的特点。

4.2 六大专业方向

从专业上,白皮书提到六大专业。在以智能作为最重要的问题的基础上,还要解决安全、可靠、可信、兼容、绿色的问题。

1)智能是最重要的,主要有两大维度: ①智能部分,即大、小脑的,②肢体部分。今后会慢慢地拆出很多相关的技术指标。

2)安全问题。

传统设备的安全问题是非常基础的,电气设备主要是两个底线:电气安全与机械安全;非电气设备可能还有其他的维度。

在人形机器人里会多出两个安全——协同安全,功能安全。因此人形机器人安全问题就形成了四大安全的维度。

①协同安全。协同安全也是国际电工委员会(IEC)里刚刚形成的一个指导性文件里提到的,因为人形机器人是典型的人机协同。目前在国际的安全标准体系里提到了人机操作对象如何协同融合在一起。有一张图很形象,是日本人画的,关于人与狮子如果要共存,应该怎么办?以前是无法共存的,要么把狮子关在笼子里面,要么就是人远离它。未来要协同,就形成了协同安全的问题。

②功能安全。功能安全是一个专业术语,它的背后是一套用来评价软件程序/ 大模型/AI 驱动的设备所带来的安全背后的考虑方法。

3)可靠。目前在白皮书里提到的搭建人形机器人的可靠测评评估的模型,形成人形机器人运行工况与使用环境之间的条件的数据集,来形成寿命、平均无故障时间的评估模型。

4)可信。白皮书里面提到了三大维度:数据可信,算法可信,行为可信。从专业上会涉及很多信息安全的问题,会有很多数据的问题。这是从数据端考虑。

5)兼容。涉及两类事。①传统的与电磁环境相关的,叫电磁兼容。这个话题不可小看,是非常具有挑战性的。目前的人形机器人要满足这个指标还是非常难。②这个指标还包括协议兼容,涉及无线电通讯协议等相关的兼容。兼容是国际上所有产品进入市场之前的一个强制性要求,也是电磁环境保护的一个重要方面。

6)绿色。绿色很重要,涉及能效,能效的背后是电源、电池的问题,例如电池续航寿命的问题,希望人形机器人是一个低碳的产业。也不能让人形机器人中出现有毒有害物质。

4.3 实施并非一下到底

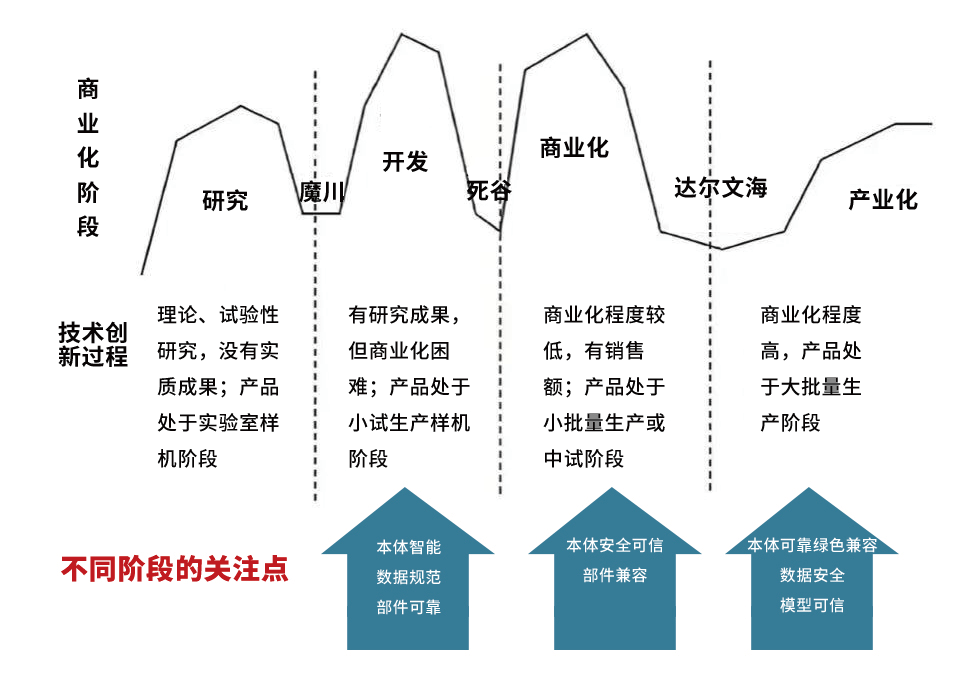

人形机器人的发展非常快,但是我们应该看到,任何一个产业的发展,从研发到慢慢的商业化、产业化,有一个比较经典的发展规律图,是日本学者出川提出的科技成果转化模型。

图 人形机器人对应“科技成果转化模型”的关注点

可见,人形机器人的本体或产业的标准检测认证并不是一步到位的。如果一下到底,可能一巴掌拍下去就把这个产业给拍死了。所以我们虽然提出了6 大方面,但是在高质量的发展过程当中,并不是一下子就下去,而是要随着产业的具体技术发展路径一步步来,例如在开发、研究、实验室为主的阶段,可能要考虑本体智能的问题,要解决智能科学、数据规范、部件可靠等问题。

随着慢慢出现商业化萌芽之后(可能今年人形机器人就开始逐渐商业化),产品就要交付给客户,还要考虑安全可信、部件兼容的问题。如果出现大规模产业化时,还要考虑更多的其他问题,例如本体可靠性/ 寿命、绿色、兼容、数据安全、模型可信等。

所以前面提出的两大路径和六大专业方向,在产业发展过程中要逐步实施,以推动整个产业的高质量发展。

4.4 两个尝试

我们已有了非常好的小实践。

①已把《机器人一体化关节技术规范》和《人形机器人一体化关节CR 认证实施规则》发布。这个环节规范实际上就是搭建了这样一个体系,基本上从第二层目录上看,这里将会出现人形机器人关键的8 大指标,如果满足了,可以认为人形机器人的关节是非常可靠的。

该标准得到了一定的行业认可,例如今年4 月,人形机器人刚刚跑过半程马拉松,“国家地方共建具身智能机器人创新中心”的“天工”人形机器人获得了冠军,CEO熊友军称在做“天工”过程中,最关心关节的高质量问题。

②关于数据的尝试。数据的高质量标准目前还没有发布,现在是在工作组进行研究中,希望通过数据采集过程的规范化之后,形成最终的多模态的数据集。这个数据集已搭建了两大规范性可访问性及五大维度的质量评价的方法,以解决人形机器人两大路径(零部件与数据)的质量问题。

4.5 行标、团标、国标的关系

白皮书里提出了对标准的需求,其中有一句话非常重要:广泛采用各类先进的标准,按国标、行标、团标定位,实现高质量提升的组合拳。

高质量提升过程中需要三大类标准:第一类是用来支撑六大专业测试方法的标准,第二类是对人形机器人的本体做基本指标评定或规定的标准。由于人形机器人会用到家里与工厂,会带来一些新的要求,因此就出现了第三类指标——应用场景的指标。

一些行业人士经常会问到一个问题:我们的标准能不能做国标?实际上是没有必要。因为行标、团标、国标都是国家的标准,都是国家市场监管总局国家认监委规划出来的。

但是为什么有些是国标、行标、团标?因为不同的标准有不同的定位。机器人的标准不能一窝蜂地全部到国标去。国标通常解决一些基础性的底线问题,并不是为了解决企业自身高质量发展需求的问题。所以每类标准都非常重要,三种标准形成组合拳,才能搭建出高质量发展的路径。所以不能认为带有GB 就是高大上,带GB表明最基础,但不一定意味着高质量。

5 对认证的展望

认证是实现从标准到检测的一个非常重要的管理机制。

首先回顾一下,2016 年时由国家认监委、原质检总局联合国家发改委、工业和信息化部等部门发布了关于机器人检测认证实施意见的体系,基本上确定了中国机器人的认证叫CR 认证(China Robot Certification),相当于机器人产品将来进入市场的认证。

上海机器人产业技术研究院作为国家机器人检测与评定中心(总部)的实施载体,牵头建立中国自主的机器人CR认证体系,负责制定认证标准、实施认证流程,并已颁发400余张认证证书,成为认证体系的核心执行机构。

2022 年时,CR 认证又有一次升级,于是现阶段所采用的认证标志更丰富。①标志左边是主标志,叫CR,是高质量的标志。未来人形机器人若能打上这个标志,在一定程度上就证明该机器人符合前面所述的高质量的路径。②右上角会出现可靠、信息安全、功能安全等相关的专业标志,以等级的方式来表达机器人的整个高质量的水平。

这样一来,再结合现有的认证标志,结合前述的白皮书提到的几个路线,可建立一个金字塔,与2022 年发布的人形机器人的标准金字塔略有不同,底下是一样的:安全与兼容,上面是智能、可靠、绿色、可信。其中,安全与兼容是质量的底线,智能、可信、绿色、可靠是高质量的标志。高质量的标志不是简单的0 和1,是1~5 级,按照等级的方式来标称产业的高质量。以上就是编制组在人形机器人领域里的CR 技术的整个构想。这个构想与原来的想法基本吻合。

最后还涉及一个问题——应用场景(前述的两大路径中,最后一条就是应用场景),于是在CR 基础上,编制组也在逐渐探讨1+x 的体系,也就是在本体高质量的同时,再加上应用场景、特殊要求及生命周期等要求,逐渐形成一个1+x 的高质量的路径。

在这样的指导下,将在后续的过程中慢慢去构建全生命周期的创新认证体系。

为什么认证体系也需要创新?因为:①人形机器人出厂之后还会进化学习;②人形机器人涉及数据、模型等;③未来还会有很多新技术。

所以在人形机器人产业高质量发展创新的同时,高质量的检测手段与认证也要同步创新。所以这里也提到了:我们要搭建全生命周期的创新认证的体系,来支撑整个行业的高质量发展。

(本文来源于《EEPW》202507)

评论