乐聚对“人形机器人“的研发与商业探索

“人形机器人”的技术路线如何?产业发展如何避坑?今年4 月,在上海“2025 中国人形机器人生态大会”上,人形机器人的新势力—— 乐聚(深圳)机器人公司的创始人 冷晓琨介绍了其探索与发展建议。包括六部分:①机器人成本已大幅下降,②关注产业化,先让机器人能用起来,③要像博士一样聪明,家电一样便宜,➃小脑运动控制路线:model-based+RL(强化学习),➄产业化的三步走,➄对产业发展的建议。

乐聚创始人 冷晓琨

1 前人开路,使机器人成本已大幅下降

这两年人形机器人出现了井喷,因此有种观点是否定过去一二十年人形机器人开拓者所做的工作,认为那时效率低下。乐聚对此有不同意见,并以亲身经历来说明。实际上,乐聚2016 年就成立了,由10 位哈工大的师兄弟组成,定位于人形机器人,在2018 年时做了第一台人形机器人,那时所有的核心零部件是进口的,一台人形机器人的BOM(物料清单)成本接近300 万元,但是现在这款机器人的成本只有几十万元—— 这个变化不是乐聚或某一家公司可以实现的,而是过去十年甚至几十年,前辈从国家层面把整个机器人的产业生态链布局好了,后人才能踩在巨人的肩膀上做成一些事。

2 聚焦产业化,先让机器人能用起来

从2016 年乐聚做人形机器人开始,一直聚焦在人形机器人产业化上,即无论技术成熟到哪一步,至少先让机器人用起来,而不只是做一个能跑、能跳、能让人看的。

乐聚去年把人形机器人作为主营业务,希望在产业化、商业化上实现闭环。例如2024 年完成了100 台全尺寸(1.7 米)以上的人形机的产业化交付,今年一季度完成了300 台的交付。可见,现在是一个指数性上升的状态。

3 博士一样聪明,家电一样便宜

从时间迭代看,2016年成立公司,2018年做出第一台人形机。2022年迎来人形机器人市场爆发。在此期间,乐聚经历了6次大的迭代。

2019年业界就在探讨人形机器人什么时候爆发?当时孙立宁教授(注:俄罗斯工程院外籍院士,苏州大学特聘教授,哈工大博士毕业)给出了一句话:像博士一样聪明,像家电一样便宜。对核心任务的定位是:技能迁移。即如何把人做任务的数据提取出来,经过黑盒子把技能给到人形机器人。

4 小脑运动控制路线:model-based+RL(强化学习)

所以那时人们就在探讨黑盒子应该怎么构建?但是没有找到答案。现在随着大模型/ 具身智能的成熟,人们发现黑盒子是具身智能。所以整个的技术逻辑/ 工程逻辑就成熟起来了。

尽管工程/ 技术路线在变化,但是多年来也有没变的、乐聚一直在坚持的技术。例如尽管有VLA(视觉语言动作)大模型、端到端模型等,但产业化还需要时间。如果先做成原子级的小数据、小技能,再通过调度系统来完成,至少可以保证当前让机器人能够快速进入产业化,迭代使用起来。所以乐聚现在做的整体架构里,依然要培养一些原子级技能,上面随着智能调度系统逐渐成熟,再落地到不同的场景里。

这涉及运动技术路线,乐聚的观点和赵杰教授(注:哈工大机器人所所长)一致,认为未来小脑的一个核心发展趋势是model-based + RL(强化学习)的耦合。这也是去年争议很大的一件事。乐聚之前一直在坚持model-based路线,好处是场景应用时每个行为是可控的,每个规则是预定好的,可以精确执行某个任务,并且每台机器人调试好之后、批量化生产时,每台机器人都可以完成这个任务。但是缺点也很明显:不能像RL一样泛化,所以没法像去年很火的爬山视频一样,做不了翻山越岭等任务。

但是纯RL(强化学习)路线也存在一个问题:这个机器人调试完之后,无法保证剩下生产的所有机器人都能够完成这个工作。因为要对这一台机器人做精细建模。这就是为什么很多用户在网上发出质疑:我看到的视频和拿到的机器人会有一些差距。因为每一台机器人都需要做一个很精密的建模控制。

因此,我们既要有model-based这种精准的控制方式,又希望有RL 这种泛化性,二者结合起来较为理想。

所以可以看到包括波士顿动力等国际头部公司及乐聚等国内公司在往这条路线去做。

所以关于小脑的运动控制路线,在去年业界还在争议:到底model-based 这种落后路线对,还是RL(强化学习)这种新型的路线对?但是今年可能各家的观点比较一致了:一定是往model-based+RL 这种融合路线上去做。

实际上,model-based早期一直是业界坚持的,与RL的分水岭是在2020年,即MIT开源了RL(强化学习)之后,人们发现model-based有很大的问题——它的天花板是很低的,例如本田的阿西莫(ASIMO)公认是人形机器人中做得很好的,但是不够灵活,很难进入到产业中。

随着MIT于2020年左右开源RL(强化学习)之后,因为它是一个非结构化网络,大量的数据是训练出来的,所以大部分的产业和学术界往RL(强化学习)上去转了。

但是那时乐聚仍坚持认为,如果想让人形机器人在产业里用起来,model-based这条路不会被放弃,过去50年的控制理论建设不可能随着一个RL的出现而被全盘否定。所以乐聚在2022年之前一直还是在坚持model-based这条路线,后来发现特斯拉、Figure AI、波士顿动力等公司也是类似的做法。

乐聚去年已到了第三代model-based,核心是解决了传统model-based 的几个问题:求解精度问题,并把算法、实时性这两个最核心的问题解决了,所以才使model-based 这条路线能够用起来了。接下来会用到工厂等一些真正的场景中。

对于强化学习,乐聚在去年年底也做了纯强化学习方案,当时训练了2个月,可以保证机器人有45分钟的连续奔跑,并发布了一个视频。

到乐聚的第四代产品,把model-based 与RL 开始融合。成功的案例是在今年3月的北京中关村论坛上,乐聚只用了20天时间,实现了20台机器人在现场进行太极拳的表演。

国内同行也采用了model-based 和RL 融合的技术路线。例如在今年4 月的北京亦庄人形机器人半程马拉松上,哈工大和清华的本科生、研究生组成了一支联合队,就采用了此路线,使机器人的成功率及拟人化程度都有了大幅度提升。

图1 “夸父”在一汽红旗工厂搬箱子

5 产业化三步走

产业化分三个阶段,正如赵杰教授(哈工大机器人研究所所长)等专家提出的,第一阶段,是现在仍在探索的科研,以及商业/ 展厅服务;第二个阶段是在工厂,这是今年及未来几年的核心场景;第三是未来的家庭。

5.1 第一阶段:科研和商服

需要做的是把足够的接口开放出来,方便作为科研平台来使用;或者搭载了大模型的机器人,例如像讲解员一样做展厅的引导服务,特点是较少地介入物理世界,就可以使用起来。

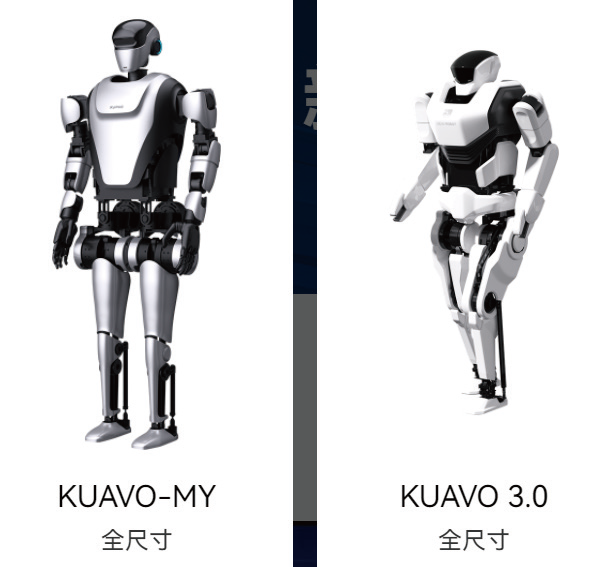

从乐聚角度看,展厅今年接受度较高,在乐聚的出货中比重较大,主要是“夸父”(KUAVO)系列。关于乐聚的做法,由于人形机器人由大脑、小脑和本体组成,乐聚的核心技术是在小脑和本体上,因此在大脑方面,乐聚这几年和盘古大模型绑得较紧,并与豆包大模型、阿里云通义大模型在做深度绑定。在产业链方面,与科研院所和企业在做具身智能产业生态的布局。

5.2 第二阶段:工业场景

工业场景是否需要人形机器人?这个争议较大,因为大部分场景已被自动化设备取代了。但是如果真正进到车厂里转一圈,依然存在一些场景需要人形机器人来做。

乐聚今年4 月初发布了“夸父”在一汽红旗车厂里搬箱子的视频(图1)。但是效率现在只有人的百分之六七十。好在搬空箱这个场景不考验节拍,达到70%左右就可以了。它一天可以完成1000 多个箱子的搬运。对箱子的泛化性是一大技术挑战,因为实际搬运时,大小、颜色、重量等都不同,非常考验泛化性,以及它的空间很狭窄。它所有的运动控制都是用model-based 做的,但是乐聚今年下半年开始逐渐交付的就是modelbased+RL,再加上大脑的技能。

关于工业人形机器人,3 年内将是人形机器人的一个重要场景,但不是人形机器人的最终场景,工业只是一个过渡阶段,是从过去固定的场景到未来家庭服务/ 超泛化场景之间的阶段,一般用在最后一条产线上轻微泛化的场景,因此工业应用的天花板不会太高,例如做搬运、SPS分拣等工作,这些市场的体量不会很大。

但是从战略上来看,它是大脑、小脑在轻泛化场景下的磨合使用。所以这第二类应用虽然场景不大,但对于当前国内的几家人形机器人企业的产业化是足够的。未来一两年内还需要深度打磨。

除了SPS 分拣、搬箱子之外,接下来,如果人形机器人在工厂里再要做其他的工作,一个核心是要建训练场。实际上,今年全国各地都在建训练场,本质上,训练场是人形机器人的职业技能培训院校—— 把工厂里需要的场景抽象出来,然后采集人和遥控机器人的数据,形成技能模型,这种技能一旦形成、效率达到之后,它就可以直接在工厂里应用。

可能今年的核心是建训练场,估计明年上半年逐渐形成,下半年会在工业场景有一次应用的爆发。

5.3 第三个场景:家庭,还要三五年或十年

当前不需要过多去讲家庭场景。因为业界能够如此深地去布局人形机器人的未来产业,都盯的是希望它能够像新能源汽车和智能手机一样,每个家庭甚至每个人身边都有一台。但这个时间可能需要很长。很多领导来考察时,都爱问“人形机器人什么时候能进入家庭?”冷晓琨的答案是三五年。

实际上,从技术和工程方面的挑战并不太大,即真的在家庭里完成这些任务是可以的。但是真正作为一个产品销售的时候,涉及安全问题、伦理问题、准入问题、交互体验问题等,这些问题需要更久来解决,可能还要抱着一个10 年的周期来做。

6 对产业的建议

6.1 当前要考虑行业泡沫了

一切要以商业化闭环为本质。这也是为什么最近的舆论有一些反过来,质疑它的发展。其实这个阶段在2016 年也出现过一次,因为那时也是优必选上完春晚之后,国内出现了10 多家做小人型机器人的公司,例如乐聚、优必选等都是在2016 年出来的。那时在深圳就有七八家是做小人形机器人的,目标是让机器人跳舞—— 但当这形不成赢利的时候,半年之后就会出现一批企业倒闭。

所以今年又出现类似情况:会涌现一批公司,可能只是做出了一台机器人,甚至出现了硬件解决方案公司—— 可把方案调试出来,让机器人能走,然后以此来做商业化,其实并没有形成商业化闭环。闭环必须要考虑人形机器人能用在哪里,怎么能为用户产生价值。如果没有商业闭环,可能到今年年底,人形机器人或具身智能行业还会进入一个冷静期。为什么是这半年?因为无论是具身智能火爆还是被批评,都是被媒体流量带着走的,这对于行业是没有任何引导能力的,核心原因就是企业没有把商业化闭环讲清楚。你产生不了产业化价值,所以所有的流量主导权都在自媒体或者外部手里。这是一个很大的问题。所以当前阶段,从业者需要冷静下来,来解决商业化落地的问题。

6.2 大脑和小脑融合,谁来主导?

哈工大机器人研究所的赵杰所长曾指出,人形机器人不只是机器人制造业的问题,它是强人工智能,是“大脑+ 机器人制造业”的一次深度耦合催生出来的一个新的产业业态和生态。过去,计算机、AI 搞自己的一套,机器人制造业搞自己的一套,是两个完全独立的体系。但是人形机器人、具身智能体需要大脑和小脑的深度融合。

融合的难点是什么?不是大脑,也不是小脑,而是在于家长上—— 到底谁来主导?谁能够把二者融合在一起?这不仅是技术问题,还是行业的问题。

为什么我们今年一直在做训练场?在训练场里以场景为牵引,让大脑和小脑的不同团队在这里有一个主导方进行融合。所以这个问题接下来会是一个挑战,甚至谁能够把这个问题解决好,可能就会赢得具身智能行业的下一个先机。

6.3 需要全社会的信心与包容

人形机器人的爆发时间需要5 年甚至10 年,这需要整个社会对这个行业有信心,以及有包容心,例如如何看待马拉松等人形机器人比赛。实际上,只要能有很多单位的人形机器人出来参与,已经很不容易了,因为人形机器人还处于早期。

6.4 新技术催生新企业,新企业要有谨慎态度

只有技术出现重大变革时,例如这次大模型的出现,这次人形机器人本体的工程能力出现提升的时候,才有新兴企业的机会。因为企业发展到一定程度时,就会形成寡头垄断。只有新技术出现的时候,才有新企业的机会。但是新企业依然还是要抱有一个谨慎的态度,一步一步地来做这个市场。

(本文来源于《EEPW》202507)

评论