人形机器人该怎么做?应用目标是什么?

人形机器人为何这两年突破很快?当前研究的热门是哪三样?未来在工业和家庭等应用的突破点是什么?在日前上海“2025 中国人形机器人生态大会”上,哈尔滨工业大学机器人研究所所长 赵杰谈了他的思考。包括8 个部分:①半马比赛是个里程碑,②为何这两年成果很多?③肢体、小脑、大脑需协同发展,➃“仿生”是拓展,而非复制人,➄产业链从老三样向软硬一体化过渡,➅发展阶段:四横三纵,➆应用方面,工业在先,家用遥远,➇人形机器人的终极目标。

哈工大机器人所所长 赵杰

1 半马比赛是个里程碑

人形机器人现在很火,2025 年4 月北京亦 庄还进行了“人形机器人半程马拉松赛”,之后有些自媒体及外行人对人形机器人产生了质疑和负面观点,一些影响还很大。

实际上,很多先驱10 年前就在做人形机器人,当年就被问到:能不能把机器人拉到操场上转一圈?现在经过10 年,机器人不仅能在操场上,甚至还在马路上走了21 公里—— 尽管给机器人换了几次电,因为有些技术(例如电源)不是机器人领域要解决的核心,而是其他学科要解决的,机器人行业解决不了所有的问题。

因此,或许这次半马赛会成为人形机器人发展的一个里程碑事件,至少解决了过去在实验室里能走几步,发展到近几年能翻几个跟头,甚至现在已经能够拉出去遛了,这是人形机器人往前走的必须一步。

而且这种以比赛的形式出现,一是向社会的展示,不管它是正面还是负面的;二是展示了人形机器人企业的整体自信心,因为毕竟21 公里,我们还是有好几款机器人走完了。所以我们应该从正面的角度来肯定这件事。

2 已做了20 年,为何不如这两年吸引眼球?

赵杰所长等专家这两年经常被问到这样一个问题:国家863 计划时(注:始于1986 年3 月),机器人专家组就开始支持双足机器人,20 多年取得的成果为何不如这两年多?

的确,这两年人形机器人得到了快速发展。原因主要有三点。①驱动力不同。当年863 计划部署的项目是做科研,现在很多初创公司是以产品驱动的。②投资金额不同。我国前20 年在人形机器人或称仿双足机器人方面的总投资约1.4 亿元,可能还不如现在一家初创公司1 年的投入。③新技术的加持。例如现在有的可以翻跟头,有的能像人一样以自然步态行走,……这些得益于现在端到端等新技术。

3 肢体、小脑、大脑需协同发展

首先观察人类。一些残疾人没有上肢、只有双足,叫身残志坚,可以做一些简单的工作;上肢健全,下肢瘫痪,也可以服务社会。类比机器人,机器人要想服务社会,还是要先把上肢做好;关于行走,是否还可以有其他形式?

还有像霍金一样的全身瘫痪,但大脑特别聪明。相反,如果大脑不好用,就干不了活。即大脑和肢体要协同起来。

所以人形机器人的肢体、小脑、大脑必须要协同发展。

4 “ 仿生”是拓展,而非复制人

波士顿动力的新一代Atlas 电动机器人出来以后,给了业界非常好的启示。例如人类的脑袋转不了360°,腰转不了360°,但新一代机器人是行的,可以比人更灵活。人的进化并不非是最优的。

所以“仿生”一定要拓展人的能力,而非一味地复制人的能力。复制的结果可能还不如人。

5 产业链从老三样向软硬一体化过渡

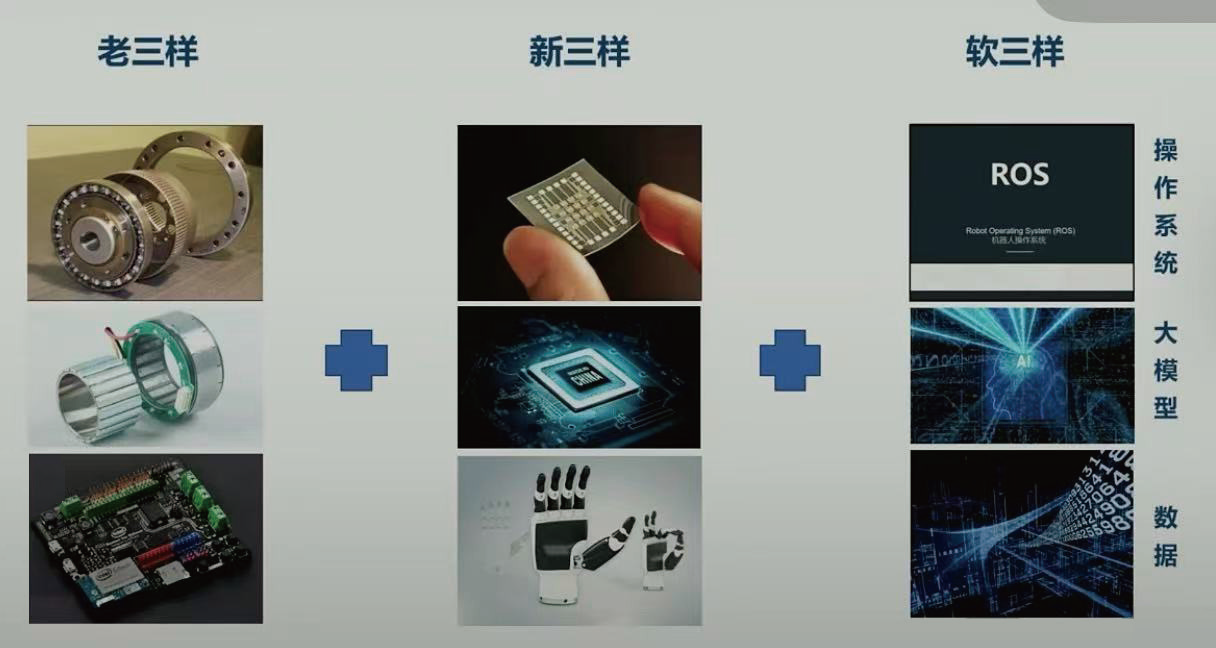

随着生成式AI加持,人形机器人推动了整个机器人产业链的延展。但是过去和现在的很多人形机器人企业还在热衷宣传减速器、电驱、关节如何好,实际上到了这个阶段,不仅是人形机器人,AI 和机器人的深度融合一定会驱动机器人的产业链延展,是软硬件一体化的产业链。

机器人产业已从原来的老三样—— 减速器、电机、控制器,到了硬件新三样:专用的传感器,高算力的芯片,智能终端,以及新的软三样:操作系统、模型、数据。这是未来机器人产业链的一个大的构架。

我们要做的事情还有很多。例如减速器,我们大量用的谐波、行星都存在一些问题,会不会有一些新的高效率正逆向传动类的减速器?对于触觉/ 电子皮肤/ 触觉传感器,国内外已做了好多,哪种技术路线更实用?关于手,不要小看手,现在我们做的手为什么用不了?因为没有感知的功能。所以这些方面的挑战,说明我们的产业链现在应该从关注老三样要向整个的软硬一体化来过渡。

6 发展阶段:四横三纵

在一些专家学者的观点基础上,赵杰所长进行了补充完善,总结为四横三纵。

人形机器人的发展阶段有四横,与人的成长过程类似。首先,出生时肢体不会走;第二,慢慢地随着肢体的健壮、小脑的发育,人开始会走了;第三,有了大脑,能对一些通用的基本智能进行理解,例如四五岁的小孩可能不识字,但至少能识别一些东西,完成一些基本动作。第四,知识赋能,就像去学校上学,只有学习才能赋予它很多智慧和技能。

纵向可以分成三类。一类是电动、液压等类型。还有一类是创新型的,包括现在正在探讨的热点,诸如电动型要进入家庭,养老要与老人接触,这些技术方案是不是最终的形态?实际上,想做到与人交互,本质是安全,目前还是挺难达到的。第三类是未来要探讨的,例如是否还有其他形态?例如肌腱驱动的绳驱等,是不是还有很多其他的形态?

有了这个四横三纵后,整个的技术体系应该是什么?从肢体、小脑、大脑到知识赋能,前沿技术是什么?共性技术是什么?产业链是什么?整机是什么样的应用场景?相比海外,我们有跟跑的地方、并跑的地方,也有领跑的地方。一些专家正在整理这些,看看下一步到底如何来发展。

就运动控制的技术路线而言,赵杰所长在与很多专家讨论,例如都知道端到端的训练效果好,但是其泛化能力、迁移能力怎样?即在这台机器上训练的,在另一台机器上是不是好使?具体有以下两点。

● 模型驱动。早期的Atlas是令人佩服的,没有什么训练,纯是模型驱动。电动的Atlas 也是用端到端训练的。之后还在模型的基础上加入了强化学习,这条路线可能是未来可持续性的。

● 数据驱动。所谓的数据驱动、端到端、无模型等,正因为解释不清楚,它的泛化迁移能力会非常差,短期内一次性解决是可以的,长期真正要落地到实际/ 产业的时候,其可持续性与否还是值得关注的。

7 应用:工业在先,家用遥远

第一个是公共服务。可能公共服务会最早突破。现在的人形机器人主要卖给科研院所,还有一些个人、娱乐机构甚至公共场所。随着大语言模型的出现,至少对话能力增强了,答非所问减少了。这方面近一两年已经开始在做了,但是这个市场很容易饱和,可能再有一年半载就达到饱和了。

第二个是工业场景。赵杰所长去过很多车厂,看到人形机器人。先不谈这些场合是否一定要由双足机器人来做,至少说明已在这个场合试验,这就是进步,但是离真正用起来还有距离。我们不期望人形机器人做得比人快多少,至少它类似人,才能有用。

为什么工业场景能早于家庭场景?工业场景里用人手干活时,98%是人用工具来干活的,不是完全用手拧螺丝,而是用螺丝刀、扳手等。正因为用工具,可以把工具做快换,就可以完成一些技能型的工作。但是家用的手/ 爪真正要做好/ 实用,可能跟做机器人本体的难度差不多。所以从这个角度来看,工业场景较为容易,家庭场景挺难的。至少目前看,家庭场景方面,最先实现的也许是家庭服务类的,但是真正做点家务,真正地去服侍老人/ 养老/ 助老这方面可能还很远很远。

所以我们把人形机器人定义成未来产业。5年后的产业不是未来产业,叫崭新产业。至少10年以后的才能叫未来产业。我们现在所做的人形机器人是为未来做的,如果真的做成,未来一定是一个较大的增量。

8 终极目标是什么?

未来的机器人/ 人形机器人到底能干点什么事?愿景是什么?希望成为未来制造业的机器工人,家政服务业的机器保姆,照顾老人的机器孝子。

这个愿景实现以后会带来什么?重构了机器人在人类社会的身份地位和生产关系。机器人将不再仅仅是生产生活的工具,而是人类生活和工作中不可或缺的伙伴。这是人形机器人的价值所在。

(本文来源于《EEPW》202507)

评论