动力磷酸铁锂电池的性能研究

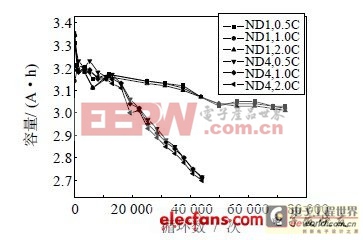

图3 工况循环过程中ND1、AD4 不同倍率放电容量衰减趋势

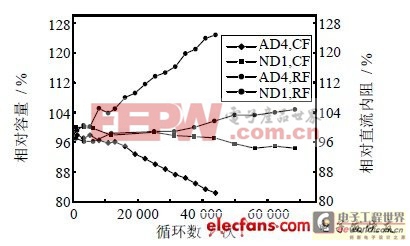

图4 ND1、AD4 相对容量(CF, 0.5C)及相对直流内阻(RF, SOC 为60%)变化趋势

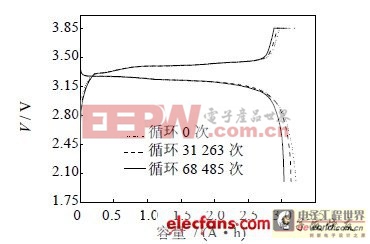

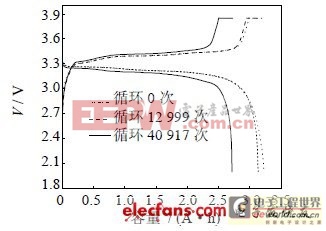

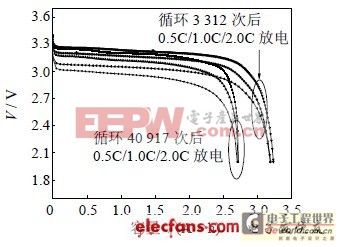

工况循环过程中,在0.5C,1.0C 和2.0C 倍率下的放电容量接近,并有类似的衰减趋势。图5~6 分别为ND1 和AD4 在RPTs 测试中0.5C 倍率下的充放电曲线。ND1 循环68 485 次后,仍有与未循环电池几乎重合的充放电平台;AD4 循环40 917 次后仍有较好的充放电平台,只在充放电后期表现出一定的极化内阻变化,伴随可嵌入–脱嵌的Li+消耗,充放电平台缩短,放电容量减少。AD4 循环前后倍率放电能力比较见图7。循环前后相应放电倍率的平台区域欧姆降没有明显差别,循环3 312 次后,2.0C 倍率放电容量为同阶段0.5C 倍率放电容量的98.7%,循环40 917 次后为99.4%,说明长时间高温循环后电池仍保留了良好的倍率放电能力。

图5 ND1 循环前后充放电曲线(0.5C)

图6 AD4 循环前后充放电曲线(0.5C)

图7 AD4 循环前后倍率放电能力比较

2.2 工况循环中内阻变化

由图4 可知,ND1 在常温循环初期,直流内阻有所减少,这主要是由于电池未活化完全,随着循环的进行,直流内阻开始逐渐变大,相应阶段容量基本没有变化;当循环至25 000~37 000 次时直流内阻与初始值持平,此后直流内阻继续增大,期间直流内阻与容量衰减趋势相互对应。与美国ATD 项目和法国Saft 公司镍钴铝体系研究结果比较,不同循环阶段均呈现有不同的衰减规律和衰减机理。但在镍钴铝体系中仅出现两段衰减趋势,而在本文的研究体系中则表现了多段衰减趋势。

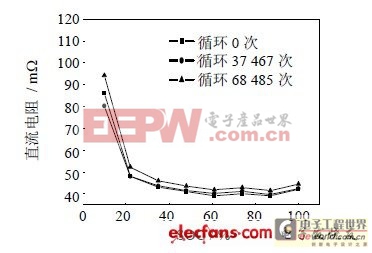

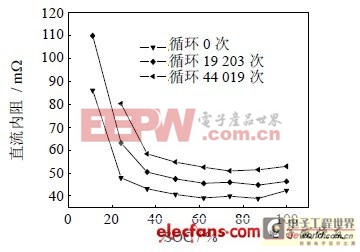

AD4 在高温循环中,直流内阻与容量也有与ND1 类似的变化趋势。图8~9 为ND1 和AD4 工况循环过程中不同SOC 下直流内阻的变化。电池直流内阻与SOC 相对应,呈现两头大中间小的趋势,即SOC 为50% ~ 90%时,电池直流内阻为39 ~ 42 mΩ,而在SOC 大于90%或小于50%时,直流内阻均有所增大,特别是在SOC 为10%时,电池直流内阻急剧增加为86 mΩ。ND1 常温循环68 485 次后,电池直流内阻增加为42~45 mΩ,直流内阻稳定的SOC 范围基本没有大的变化。AD4 高温循环44 019 次后,电池直流内阻明显增大为51~54 mΩ,直流内阻稳定的SOC 范围逐渐变窄。

图8 ND1 工况循环过程中不同SOC 下的直流内阻

图9 AD4 工况循环过程中不同SOC 下的直流内阻变化趋势

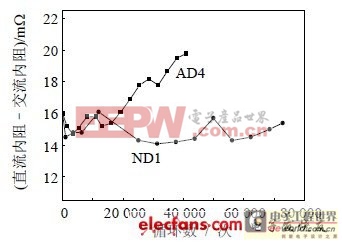

直流内阻和交流内阻变化如图10。对比发现,AD4 循环初期直流内阻与交流内阻并没有明显差别,当循环至10 000 次后,交流内阻比直流内阻有更大的增幅,这时恰好对应容量衰减速度迅速增加的阶段,由于直流内阻、交流内阻均包含欧姆内阻和部分极化内阻,很难从两种数据中分离出欧姆和极化部分,但从直流内阻和交流内阻的变化趋势来看,说明AD4 在高温循环条件下,随着循环次数增多,极化内阻比欧姆内阻增加更多,这与图6 的结果是相对应的。ND1 循环过程中,内阻变化对比中尚未发现这种结果。

图10 SOC 为100%时ND1、AD4 的直流内阻及交流内阻变化趋势

表3 为单电极组装半电池在不同倍率下的放电容量分析。电池容量损失主要是由Li+的消耗和电极嵌入–脱嵌能力的变化而导致。由于在半电池研究中加入了额外电解液,已弥补了部分Li+消耗,表3 中表现出的容量损失直接与Li+电极的嵌入–脱嵌能力有关。若以未循环半电池不同倍率放电容量定为“1”,则可计算得到循环后相应倍率半电池放电容量情况。由表3 可以看到:AD4 在0.1C 倍率放电,正负极相对容量分别为95.8%和95.2%;1.0C 倍率放电,正负极相对容量分别为94.6%和60.3%。

评论