基于光纤的温度传感器

采用经研磨并抛光厚度达200 m, 面积约2mm ? 2 mm 的GaAs 片, 将其垂直置于直径为2。 49mm 的陶瓷套管中。 将GaAs 片粘在一边的陶瓷插芯端面, 将光纤对准并固定。 实验证明: 该单光路光纤温度传感器的测量精度可达到% 1 ℃ , 响应时间在20 s 之内, 有良好的长期稳定性、重复性; 在20~ 70℃ 具有良好的线性, 在这个范围内对某些环境下( 如石油工业、电力工业) 可得到广泛应用。 根据传感头内的各部分材料特性, 以及光纤的热稳定性, 这种传感器可在- l0~ 300 # 内正常工作。

由此可见, 上面2 种传感器后者比前者在响应时间及适用温度范围方面均有提高, 但前者适合超长距离使用。 总的来说, 虽然这两种传感器性能还不是最佳, 但相比以前的一些传感器而言已有了很大的提高, 取得了不错的效果。

2.3 光纤光栅温度传感器

光纤光栅温度传感器的工作原理是当光纤光栅所处环境的温度发生变化时, 光栅的周期或纤芯折射率将发生变化, 从而使发射光的波长发生变化, 通过测量温度变化前后反射光波长的变化, 就可以获得温度的变化情况。

FBG 温度传感器增敏的原理是利用FBG 对温度和应变同时敏感的特性, 通过合理的结构设计, 把FBG 和高热膨胀系数材料封装在一起, 当被测温度变化时, 通过高热膨胀系数材料的形变向FBG 施加一个应变量, 使得FBG 的返回波长变化量加大。 基于此原则的方法大体上分为两种:

( 1) J。 L。 Cruz 等[ 9] 提出直接将FBG 粘贴在高热膨胀系数材料上, 当温度升高时, 高膨胀系数材料直接拉动FBG, 使FBG 的应变加大, 返回中心波长的变化量增加。 然而, 这种增敏方式有明显的缺点:

增敏效果受到材料的热膨胀系数制约、分辨率有限、而且伴有啁啾的负面效应。

( 2) Jaehoon Jung 等[ 10] 提出通过采用双金属结构的方法实现温度增敏, 效果明显。 温度变化时, 双金属结构把2 种热膨胀系数不同的金属的长度变化量的差转化成FBG 长度的变化量, 从而提高FBG的温度灵敏度。 可是, 他们没有对该类型的FBG 温度传感器的结构和精度作进一步研究, 限制了它的应用范围。

基于上面所提到的2 个缺点, 李阔[ 11] 等人利用光纤光栅对温度和应变同时敏感的特性, 设计制作了一款双金属光纤光栅温度传感器, 在地震前兆观测时能满足地温观测的精度要求。 双金属的温度增敏原理如图7 所示。

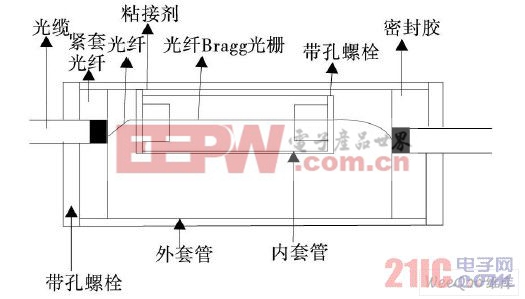

图7 传感器结构示意图。

当温度变化时, 材料A 和材料B 长度均变化,且A 长度的变化量比B 长度的变化量大得多, A 、B 长度的变化量的差值直接传递给了FBG。 当FBG的应变发生变化时, 其返回波长会随之发生变化。

FBG 的应变量越大, 返回波长变化量也就越大。 因此, 可以通过调整A 和B 的长度和选用不同热膨胀系数的材料来控制FBG 的应变量, 从而实现高分辨率和高精度的温度测量。 实验证明: 该传感器的精度达到% 0。 05 ℃ , 获得了现今光纤光栅温度传感器最高的分辨率0。 001 4 ℃ / pm, 再稍微扩展下还能利用这个原理, 设计制作一款灵敏度系数可调的高灵敏度光纤光栅温度传感器 , 并通过调整高灵敏度光纤光栅温度传感器的灵敏度改变其量程。

图8 双管式光纤光栅温度传感器结构示意图。

由静等人设计了一种对外加应力应变不敏感的双管式光纤光栅温度传感器。 图8 为双管式光纤Bragg 光栅温度传感器的结构示意图。 其中, 外套管隔离了外加应力应变向内管的作用, 避免了外力通过内管传递给光纤Bragg 光栅。 同时, 由于内、外管均是热传导性能良好的金属材料( 比如: 铜) , 故温度仍能通过外管和内管传递给光纤Bragg 光栅, 从而使得Brag g 波长响应温度变化而产生移位。 根据测温实验数据得到光纤光栅温度传感器的各项静态性能指标, 光纤光栅温度传感系统灵敏度为9。 8pm/ ℃ , 分辨率为0。 102 ℃ , 线性度为99。 88%, 重复性误差1. 55% 。

上面介绍的2 种传感器各有特色, 双金属光纤光栅温度传感器能达到非常高的分辨率, 能用于地震前兆的观测, 而且稍微改变下还能制作出灵敏度系数可调的高灵敏度光纤光栅温度传感器, 而后者能实现消除外加应力应变的影响, 保障在实际应用中温度测量的系统精度。

3 结 束 语

光纤温度传感器自问世以来。 主要应用于电力系统、建筑、化工、航空航天、医疗以至海洋开发等领域, 并已取得了大量可靠的应用实绩。 它的应用是一个方兴未艾的领域, 有着非常广阔的发展前景, 迄今为止, 国内外已经有不少相关研究, 虽然在灵敏度、测量范围、分辨率等方面均有了很大的发展, 但是相信随着研究的深入, 根据具体的应用目的, 会有越来越多的精度更高、结构更简单、成本更低、更实用的方案提出, 更进一步促进温度传感器的发展。

评论