两万字简述自动驾驶路径规划的常用算法

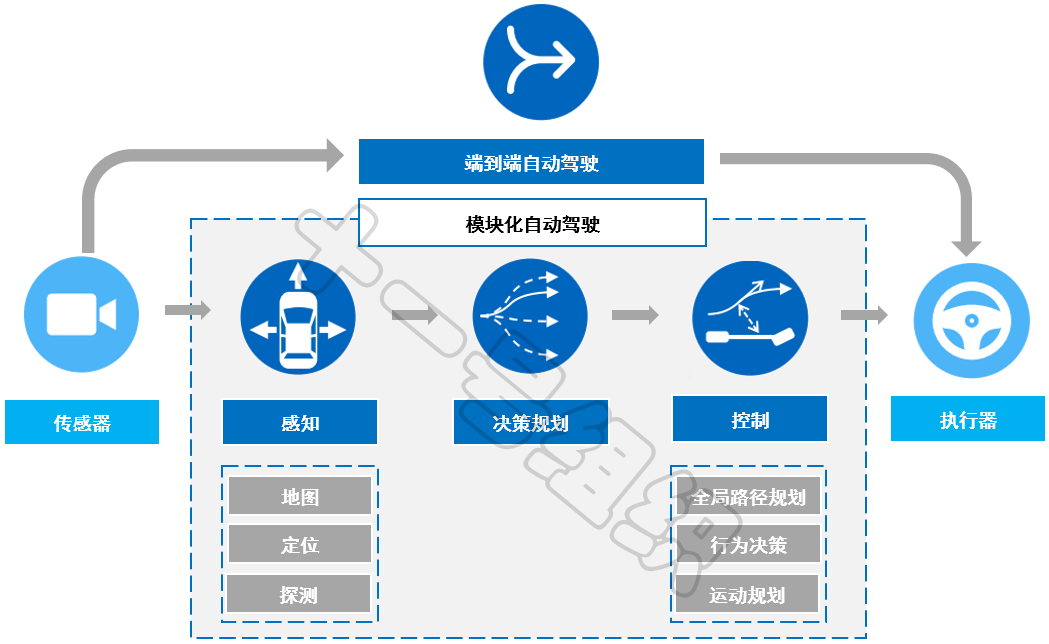

1. 1 自动驾驶系统分类自动驾驶系统没有严谨的分类,但行业内普遍喜欢将自动驾驶系统区别为模块化的和端到端的,图1所示为两者系统的原理框图对比。

图1 模块化和端到端自动驾驶系统原理简图

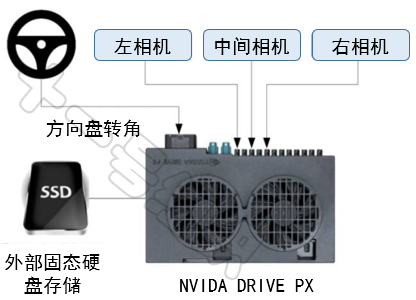

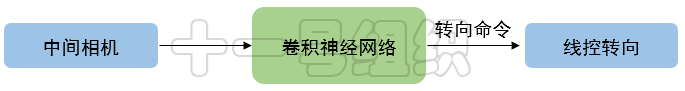

1.1.1 模块化自动驾驶系统这是最经典也是业界采用最多的一种自动驾驶系统,也是最简明清爽的一种结构,其作用是实时地求解出连续的控制输出使得自动驾驶车辆可以安全地由初始位置行驶到目标位置。基于模块化的思想,将自动驾驶系统划分为三层:环境感知层、决策规划层和控制执行层。每一层还可以划分为不同的模块,每个模块还可以划分为不同的子模块……。环境感知层就像是人的眼睛和耳朵,负责对外部环境进行感知并将感知结果送入决策规划层。决策规划层就像是人的大脑,在接收到感知信息后进行分析、决策,并生成加减速、变道、直行等控制命令。控制执行层就像人的双手和双脚,在接收到控制命令后控制执行器完成加速、转向等操作。模块化自动驾驶系统中每一层都是关键和核心。但从实现自动驾驶功能的角度,环境感知层是基础,决策规划层是核心,控制执行层是保障。作为核心的决策规划层带着自动驾驶往“更安全、更舒适、更高效”的道路上狂奔,毕竟小小的失误小则影响乘坐舒适性、通行效率,大则影响人身财产安全。在模块化自动驾驶系统中,不同团队负责不同的模块,可以实现更好的分工合作,从而提高开发效率。同时团队内部可以对负责的模块进行充分的评估,了解各模块的性能瓶颈所在,从而让我们能对最后的0.1%的不足有更清晰的认知,技术的迭代、更新。缺点就是整个系统非常复杂、庞大、需要人工设计成百上千个模块。二是对车载硬件计算能力要求高,如果越来越多的子模块采用深度学习网络,这将带来灾难性的计算需求爆炸。基于模块化的自动驾驶系统,我们可能花10%的时间就实现了99.9%的问题,但我们还需要花90%的时间去解决最后0.1%的不足。这个系统的难度之大,已经远超一家公司的能力范围,需要一个协作的生态。1.1.2 端到端自动驾驶系统术语端到端(End to End)来源于深度学习,指的是算法直接由输入求解出所需的输出,即算法直接将系统的输入端连接到输出端。2016年NVIDIA将端到端的深度学习技术应用在自动驾驶汽车之后,端到端自动驾驶迅速捕获圈内一众大佬的芳心,各种demo更是层出不穷。所谓端到端自动驾驶是指车辆将传感器采集到的信息(原始图像数据、原始点云数据等),直接送入到一个统一的深度学习神经网络,神经网络经过处理之后直接输出自动驾驶汽车的驾驶命令(方向盘转角、方向盘转速、油门踏板开度、制动踏板开度等)。2016年NVIDIA发表了论文《End to End Learning for Self-Driving Cars》,拉开了端到端自动驾驶内卷的序幕。论文首先展示了训练数据的采集系统,如图2所示。论文中只涉及了车道保持功能,因此训练数据也只对摄像机的视频数据和人类驾驶员操作方向盘的角度数据进行了采集。

图4 训练过的网络用于从单中心前向摄像机中生成转向命令

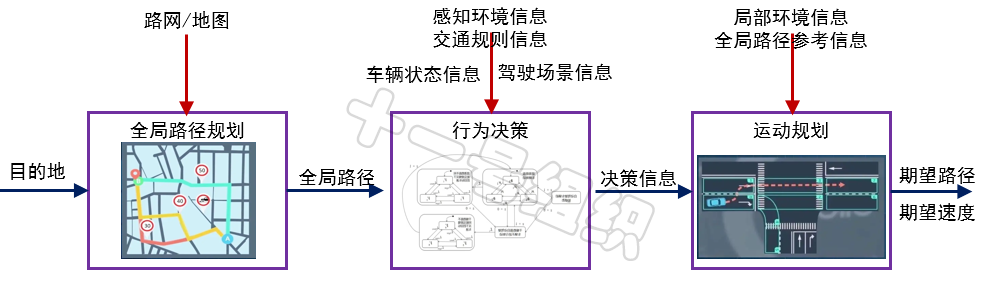

在端到端自动驾驶中,没有人工设计的繁复规则,只需要极少的来自人类的训练数据,深度学习神经网络就会学会驾驶。且不用关心有没有高精地图覆盖、此时是行驶在高速主干路还是城区道路、道路上车道线有没有缺失等。相比模块化自动驾驶系统,端到端自动驾驶系统设计难度低,硬件成本小,还能借助数据的多样性获得不同场景下的泛用性。各方面条件得天独厚,从理论层面看堪称自动驾驶的终极梦想。然而端到端深度学习神经网络是一个完完全全的黑盒子,不具解释分析性,可靠性、灵活性差,工程师们没有办法对它进行系统化的解释分析,而是只能依靠推测和实验进行调整。最终带来的结果是安全难以得到保障,而自动驾驶最最关注的恰是安全。比如端到端自动驾驶系统下汽车做出一个汽车减速左转的行动,工程师们无法确定这是因为汽车看到行人,还是因为看到较远处的红灯。但是,在模块化的自动驾驶系统下,由于多个识别系统嵌套,相对好理解到底汽车所做的每一个举动背后的逻辑。这也意味着,如果端到端系统出现问题时,工程师们并不能对其对症下****,做出合理的应对。更多情况下甚至只能简单向模型灌注更多的数据,希冀它能在进一步的训练中“自行”解决问题。这也会大大降低端到端自动驾驶系统原本开发简单的优势。1.2 决策规划分层架构决策规划的任务,就是在对感知到的周边物体的预测轨迹的基础上,结合结合自动驾驶车辆的和当前位置,对车辆做出最合理的决策和控制。正如人的大脑又分为左脑和右脑、并负责不同的任务一样,模块化自动驾驶系统中决策规划层也可以继续细分为执行不同任务的子层。而这一分层设计最早其实是源自2007年举办的DAPRA城市挑战赛,比赛中多数参赛队伍都将自动驾驶系统的决策规划方式包括三层:全局路径规划层(Route Planning)、行为决策层(Behavioral Layer)和运动规划层(Motion Planning),如图5所示。

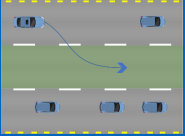

图6 全局路径规划示例在全局路径规划的时候,也可以基于地图精度和丰富度,提前考虑道路曲率半径、坡度等信息,来避免搜索出部分参数超出ODD要求的全局路径。但是高度随机的交通参与者、高度动态的交通流以及高度复杂的道路结构,全局路径规划是无法考虑周到的,因此还需要基于具体的行为决策进行后面的运动规划,也就是局部路径规划。行为决策层在收到全局路径后,结合感知环境信息、交通规则信息、车辆状态信息、驾驶场景信息等,推导判断下一分钟或下一秒时刻的情况,作出车道保持、车辆跟随、车道变换和制动避撞等的适合当前交通环境的驾驶行为。如图7所示,自车在检测到前方存在低速行驶车辆,且右侧车道满足变道条件后,作出向右变道的驾驶行为决策。

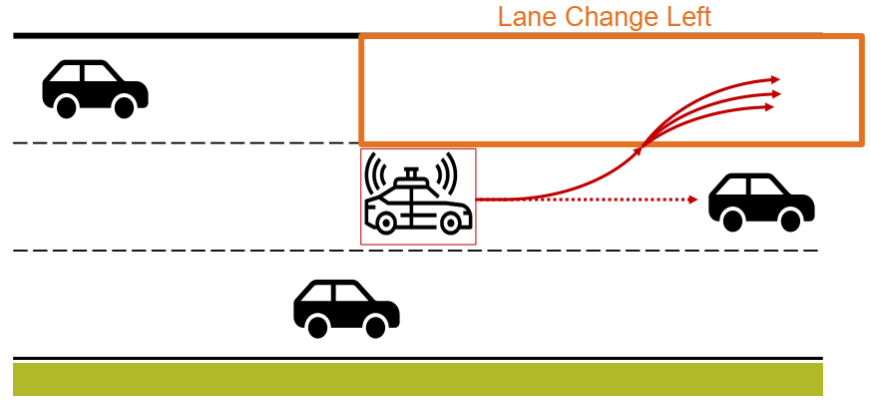

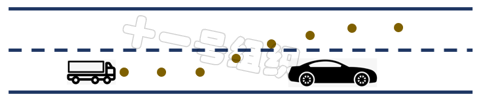

图6 全局路径规划示例在全局路径规划的时候,也可以基于地图精度和丰富度,提前考虑道路曲率半径、坡度等信息,来避免搜索出部分参数超出ODD要求的全局路径。但是高度随机的交通参与者、高度动态的交通流以及高度复杂的道路结构,全局路径规划是无法考虑周到的,因此还需要基于具体的行为决策进行后面的运动规划,也就是局部路径规划。行为决策层在收到全局路径后,结合感知环境信息、交通规则信息、车辆状态信息、驾驶场景信息等,推导判断下一分钟或下一秒时刻的情况,作出车道保持、车辆跟随、车道变换和制动避撞等的适合当前交通环境的驾驶行为。如图7所示,自车在检测到前方存在低速行驶车辆,且右侧车道满足变道条件后,作出向右变道的驾驶行为决策。 图7 行为决策示例运动规划层也被称为局部路径规划层,与全局路径规划聚焦在分钟到小时级别的规划不同,运动规划聚焦在毫秒级到秒级的规划。规划的时候,根据输入的行为决策信息、结合车辆实时位姿信息、局部环境信息、全局路径参考信息等,在“安全、舒适、效率”的精神引领下,规划生成一条满足特定约束条件的平滑轨迹轨迹(包括行驶轨迹、速度、方向等),并输入给控制执行层。如图8所示,在车辆收到行为决策层的左变道指令后,主车基于各种信息规划出几条可行的路径,如何规划出最优的路径也是下文要介绍的内容。

图7 行为决策示例运动规划层也被称为局部路径规划层,与全局路径规划聚焦在分钟到小时级别的规划不同,运动规划聚焦在毫秒级到秒级的规划。规划的时候,根据输入的行为决策信息、结合车辆实时位姿信息、局部环境信息、全局路径参考信息等,在“安全、舒适、效率”的精神引领下,规划生成一条满足特定约束条件的平滑轨迹轨迹(包括行驶轨迹、速度、方向等),并输入给控制执行层。如图8所示,在车辆收到行为决策层的左变道指令后,主车基于各种信息规划出几条可行的路径,如何规划出最优的路径也是下文要介绍的内容。 图8 运动规划示意图全局路径规划与运动规划作为两个层级的不同规划,现将其特点汇总为表1。

图8 运动规划示意图全局路径规划与运动规划作为两个层级的不同规划,现将其特点汇总为表1。表1 全局路径规划与运动规划特点对比

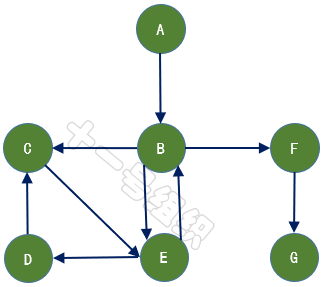

正菜之前,我们先来了解一下图(包括有向图和无向图)的概念。图是图论中的基本概念,用于表示物体与物体之间存在某种关系的结构。在图中,物体被称为节点或顶点,并用一组点或小圆圈表示。节点间的关系称作边,可以用直线或曲线来表示节点间的边。

如果给图的每条边规定一个方向,那么得到的图称为有向图,其边也称为有向边,如图9所示。在有向图中,与一个节点相关联的边有出边和入边之分,而与一个有向边关联的两个点也有始点和终点之分。相反,边没有方向的图称为无向图。

数学上,常用二元组G =(V,E)来表示其数据结构,其中集合V称为点集,E称为边集。对于图6所示的有向图,V可以表示为{A,B,C,D,E,F,G},E可以表示为{<A,B>,<B,C>,<B,F>,<B,E>,<C,E>,<E,B>,<F,G>}。<A,B>表示从顶点A发向顶点B的边,A为始点,B为终点。

在图的边中给出相关的数,称为权。权可以代表一个顶点到另一个顶点的距离、耗费等,带权图一般称为网。

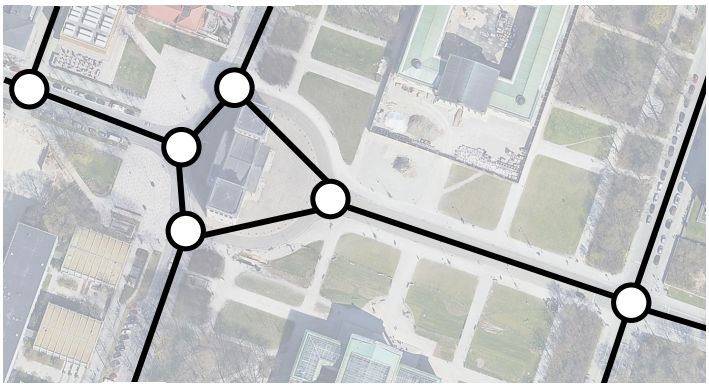

在全局路径规划时,通常将图10所示道路和道路之间的连接情况,通行规则,道路的路宽等各种信息处理成有向图,其中每一个有向边都是带权重的,也被称为路网(Route Network Graph)。

图10 道路连接情况

图10 道路连接情况那么,全局路径的规划问题就变成了在路网中,搜索到一条最优的路径,以便可以尽快见到那个心心念念的她,这也是全局路径规划算法最朴素的愿望。而为了实现这个愿望,诞生了Dijkstra和A*两种最为广泛使用的全局路径搜索算法。

2.1 Dijkstra算法

戴克斯特拉算法(Dijkstra’s algorithm)是由荷兰计算机科学家Edsger W. Dijkstra在1956年提出,解决的是有向图中起点到其他顶点的最短路径问题。

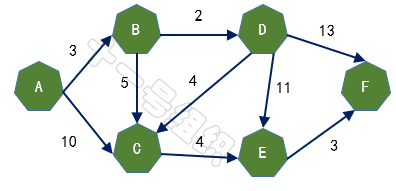

假设有A、B、C、D、E、F五个城市,用有向图表示如图11,边上的权重代表两座城市之间的距离,现在我们要做的就是求出起点A城市到其它城市的最短距离。

图11 五个城市构建的有向图

图11 五个城市构建的有向图用Dijkstra算法求解步骤如下:

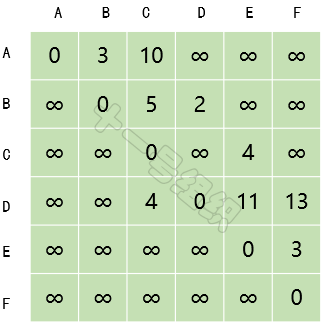

(1)创建一个二维数组E来描述顶点之间的距离关系,如图12所示。E[B][C]表示顶点B到顶点C的距离。自身之间的距离设为0,无法到达的顶点之间设为无穷大。

图12 顶点之间的距离关系

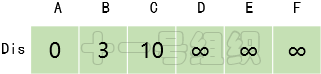

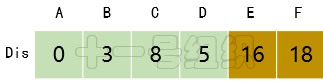

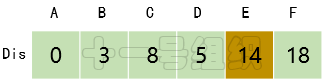

图12 顶点之间的距离关系(2)创建一个一维数组Dis来存储起点A到其余顶点的最短距离。一开始我们并不知道起点A到其它顶点的最短距离,一维数组Dis中所有值均赋值为无穷大。接着我们遍历起点A的相邻顶点,并将与相邻顶点B和C的距离3(E[A][B])和10(E[A][C])更新到Dis[B]和Dis[C]中,如图13所示。这样我们就可以得出起点A到其余顶点最短距离的一个估计值。

图13 Dis经过一次遍历后得到的值

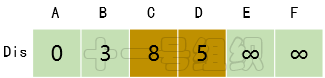

图13 Dis经过一次遍历后得到的值(3)接着我们寻找一个离起点A距离最短的顶点,由数组Dis可知为顶点B。顶点B有两条出边,分别连接顶点C和D。因起点A经过顶点B到达顶点C的距离8(E[A][B] + E[B][C] = 3 + 5)小于起点A直接到达顶点C的距离10,因此Dis[C]的值由10更新为8。同理起点A经过B到达D的距离5(E[A][B] + E[B][D] = 3 + 2)小于初始值无穷大,因此Dis[D]更新为5,如图14所示。

图14 Dis经过第二次遍历后得到的值

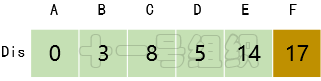

图14 Dis经过第二次遍历后得到的值(4)接着在剩下的顶点C、D、E、F中,选出里面离起点A最近的顶点D,继续按照上面的方式对顶点D的所有出边进行计算,得到Dis[E]和Dis[F]的更新值,如图15所示。

图15 Dis经过第三次遍历后得到的值

图15 Dis经过第三次遍历后得到的值(5)继续在剩下的顶点C、E、F中,选出里面离起点A最近的顶点C,继续按照上面的方式对顶点C的所有出边进行计算,得到Dis[E]的更新值,如图16所示。

图16 Dis经过第四次遍历后得到的值

图16 Dis经过第四次遍历后得到的值(6)继续在剩下的顶点E、F中,选出里面离起点A最近的顶点E,继续按照上面的方式对顶点E的所有出边进行计算,得到Dis[F]的更新值,如图17所示。

图17 Dis经过第五次遍历后得到的值

图17 Dis经过第五次遍历后得到的值(7)最后对顶点F所有点出边进行计算,此例中顶点F没有出边,因此不用处理。至此,数组Dis中距离起点A的值都已经从“估计值”变为了“确定值”。

基于上述形象的过程,Dijkstra算法实现过程可以归纳为如下步骤:

(1)将有向图中所有的顶点分成两个集合P和Q,P用来存放已知距离起点最短距离的顶点,Q用来存放剩余未知顶点。可以想象,一开始,P中只有起点A。同时我们创建一个数组Flag[N]来记录顶点是在P中还是Q中。对于某个顶点N,如果Flag[N]为1则表示这个顶点在集合P中,为1则表示在集合Q中。

(2)起点A到自己的最短距离设置为0,起点能直接到达的顶点N,Dis[N]设为E[A][N],起点不能直接到达的顶点的最短路径为设为∞。

(3)在集合Q中选择一个离起点最近的顶点U(即Dis[U]最小)加入到集合P。并计算所有以顶点U为起点的边,到其它顶点的距离。例如存在一条从顶点U到顶点V的边,那么可以通过将边U->V添加到尾部来拓展一条从A到V的路径,这条路径的长度是Dis[U]+e[U][V]。如果这个值比目前已知的Dis[V]的值要小,我们可以用新值来替代当前Dis[V]中的值。

(4)重复第三步,如果最终集合Q结束,算法结束。最终Dis数组中的值就是起点到所有顶点的最短路径。

2.2 A*算法

1968年,斯坦福国际研究院的Peter E. Hart, Nils Nilsson以及Bertram Raphael共同发明了A*算法。A*算法通过借助一个启发函数来引导搜索的过程,可以明显地提高路径搜索效率。

下文仍以一个实例来简单介绍A*算法的实现过程。如图18所示,假设小马要从A点前往B点大榕树底下去约会,但是A点和B点之间隔着一个池塘。为了能尽快提到达约会地点,给姑娘留下了一个守时踏实的好印象,我们需要给小马搜索出一条时间最短的可行路径。

图18 约会场景示意图

图18 约会场景示意图A*算法的第一步就是简化搜索区域,将搜索区域划分为若干栅格。并有选择地标识出障碍物不可通行与空白可通行区域。一般地,栅格划分越细密,搜索点数越多,搜索过程越慢,计算量也越大;栅格划分越稀疏,搜索点数越少,相应的搜索精确性就越低。

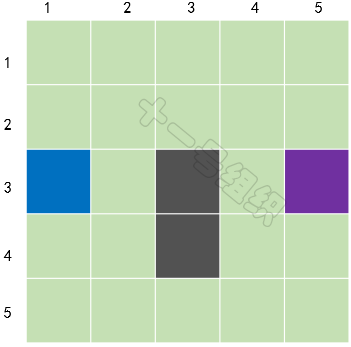

如图19所示,我们在这里将要搜索的区域划分成了正方形(当然也可以划分为矩形、六边形等)的格子,图中蓝色格子代表A点(小马当前的位置),紫色格子代表B点(大榕树的位置),灰色格子代表池塘。同时我们可以用一个二维数组S来表示搜素区域,数组中的每一项代表一个格子,状态代表可通行和不可通行。

图19 经过简化后的搜索区域

图19 经过简化后的搜索区域接着我们引入两个集合OpenList和CloseList,以及一个估价函数F = G + H。OpenList用来存储可到达的格子,CloseList用来存储已到达的格子。G代表从起点到当前格子的距离,H表示在不考虑障碍物的情况下,从当前格子到目标格子的距离。F是起点经由当前格子到达目标格子的总代价,值越小,综合优先级越高。

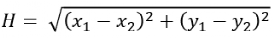

G和H也是A*算法的精髓所在,通过考虑当前格子与起始点的距离,以及当前格子与目标格子的距离来实现启发式搜索。对于H的计算,又有两种方式,一种是欧式距离,一种是曼哈顿距离。

欧式距离用公式表示如下,物理上表示从当前格子出发,支持以8个方向向四周格子移动(横纵向移动+对角移动)。

曼哈顿距离用公式表示如下,物理上表示从当前格子出发,支持以4个方向向四周格子移动(横纵向移动)。这是A*算法最常用的计算H值方法,本文H值的计算也采用这种方法。

现在我们开始搜索,查找最短路径。首先将起点A放入到OpenList中,并计算出此时OpenList中F值最小的格子作为当前方格移入到CloseList中。由于当前OpenList中只有起点A这个格子,所以将起点A移入CloseList,代表这个格子已经检查过了。

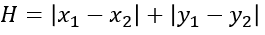

接着我们找出当前格子A上下左右所有可通行的格子,看它们是否在OpenList当中。如果不在,加入到OpenList中计算出相应的G、H、F值,并把当前格子A作为它们的父节点。本例子,我们假设横纵向移动代价为10,对角线移动代价为14。

我们在每个格子上标出计算出来的F、G、H值,如图20所示,左上角是F,左下角是G,右下角是H。通过计算可知S[3][2]格子的F值最小,我们把它从OpenList中取出,放到CloseList中。

图20 第一轮计算后的结果

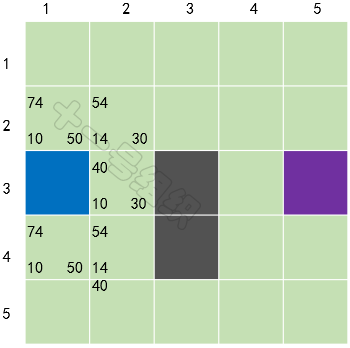

图20 第一轮计算后的结果接着将S[3][2]作为当前格子,检查所有与它相邻的格子,忽略已经在CloseList或是不可通行的格子。如果相邻的格子不在OpenList中,则加入到OpenList,并将当前方格子S[3][2]作为父节点。

已经在OpenList中的格子,则检查这条路径是否最优,如果非最优,不做任何操作。如果G值更小,则意味着经由当前格子到达OpenList中这个格子距离更短,此时我们将OpenList中这个格子的父节点更新为当前节点。

对于当前格子S[3][2]来说,它的相邻5个格子中有4个已经在OpenList,一个未在。对于已经在OpenList中的4个格子,我们以它上面的格子S[2][2]举例,从起点A经由格子S[3][2]到达格子S[2][2]的G值为20(10+10)大于从起点A直接沿对角线到达格子S[2][2]的G值14。显然A经由格子S[3][2]到达格子S[2][2]不是最优的路径。当把4个已经在OpenList 中的相邻格子都检查后,没有发现经由当前方格的更好路径,因此我们不做任何改变。

对于未在OpenList的格子S[2][3](假设小马可以斜穿墙脚),加入OpenList中,并计算它的F、G、H值,并将当前格子S[3][2]设置为其父节点。经历这一波骚操作后,OpenList中有5个格子,我们需要从中选择F值最小的那个格子S[2][3],放入CloseList中,并设置为当前格子,如图21所示。

图21 第二轮计算后的结果

图21 第二轮计算后的结果重复上面的故事,直到终点也加入到OpenList中。此时我们以当前格子倒推,找到其父节点,父节点的父节点……,如此便可搜索出一条最优的路径,如图22中红色圆圈标识。

图22 最后计算得到的结果

图22 最后计算得到的结果基于上述形象的过程,A*算法实现过程可以归纳为如下步骤:

(1)将搜索区域按一定规则划分,把起点加入OpenList。

(2)在OpenList中查找F值最小的格子,将其移入CloseList,并设置为当前格子。

(3)查找当前格子相邻的可通行的格子,如果它已经在OpenList中,用G值衡量这条路径是否更好。如果更好,将该格子的父节点设置为当前格子,重新计算F、G值,如果非更好,不做任何处理;如果不在OpenList中,将它加入OpenList中,并以当前格子为父节点计算F、G、H值。

(4)重复步骤(2)和步骤(3),直到终点加入到OpenList中。

2.3 两种算法比较

Dijkstra算法的基本思想是“贪心”,主要特点是以起点为中心向周围层层扩展,直至扩展到终点为止。通过Dijkstra算法得出的最短路径是最优的,但是由于遍历没有明确的方向,计算的复杂度比较高,路径搜索的效率比较低。且无法处理有向图中权值为负的路径最优问题。

A*算法将Dijkstra算法与广度优先搜索(Breadth-First-Search,BFS)算法相结合,并引入启发函数(估价函数),大大减少了搜索节点的数量,提高了搜索效率。但是A*先入为主的将最早遍历路径当成最短路径,不适用于动态环境且不太适合高维空间,且在终点不可达时会造成大量性能消耗。

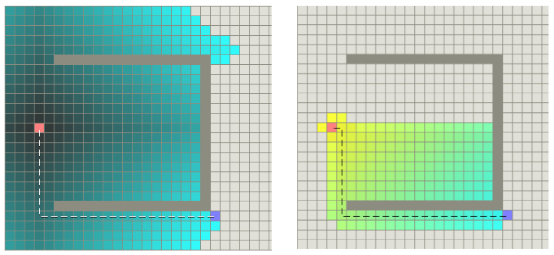

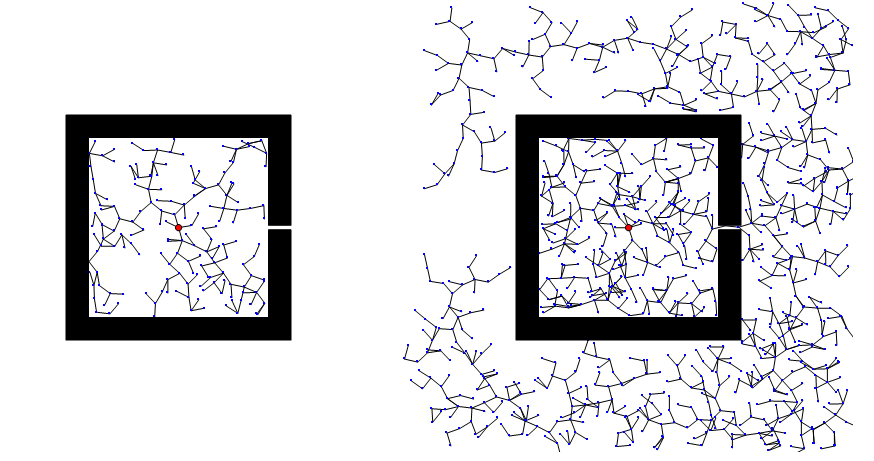

图24是两种算法路径搜索效率示意图,左图为Dijkstra算法示意图,右图为A*算法示意图,带颜色的格子表示算法搜索过的格子。由图23可以看出,A*算法更有效率,手术的格子更少。

03行为决策常用算法

作为L4级自动驾驶的优秀代表Robotaxi,部分人可能已经在自己的城市欣赏过他们不羁的造型,好奇心强烈的可能都已经体验过他们的无人“推背”服务。作为一个占有天时地利优势的从业人员,我时常在周末选一个人和的时间,叫个免费Robotaxi去超市买个菜。

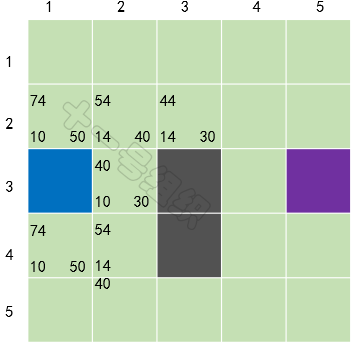

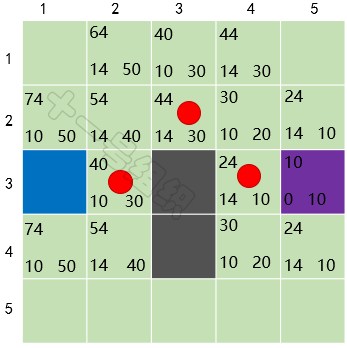

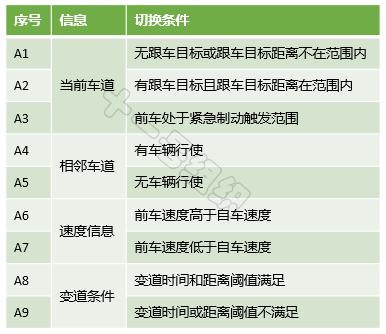

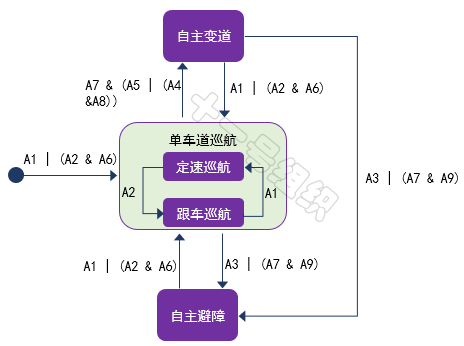

在基于规则的方法中,通过对自动驾驶车辆的驾驶行为进行划分,并基于感知环境、交通规则等信息建立驾驶行为规则库。自动驾驶车辆在行驶过程中,实时获取交通环境、交通规则等信息,并与驾驶行为规则库中的经验知识进行匹配,进而推理决策出下一时刻的合理自动驾驶行为。正如全局路径规划的前提是地图一样,自动驾驶行为分析也成为基于规则的行为决策的前提。不同应用场景下的自动驾驶行为不完全相同,以高速主干路上的L4自动驾驶卡车为例,其自动驾驶行为可简单分解为单车道巡航、自主变道、自主避障三个典型行为。单车道巡航是卡车L4自动驾驶系统激活后的默认状态,车道保持的同时进行自适应巡航。此驾驶行为还可以细分定速巡航、跟车巡航等子行为,而跟车巡航子行为还可以细分为加速、加速等子子行为,真是子子孙孙无穷尽也。自主变道是在变道场景(避障变道场景、主干路变窄变道场景等)发生及变道空间(与前车和后车的距离、时间)满足后进行左/右变道。自主避障是在前方出现紧急危险情况且不具备自主变道条件时,采取的紧急制动行为,避免与前方障碍物或车辆发生碰撞。其均可以继续细分,此处不再展开。上面列举的驾驶行为之间不是独立的,而是相互关联的,在一定条件满足后可以进行实时切换,从而支撑起L4自动驾驶卡车在高速主干路上的自由自在。现将例子中的三种驾驶行为之间的切换条件简单汇总如表2,真实情况比这严谨、复杂的多,此处仅为后文解释基于规则的算法所用。

表2 状态间的跳转事件

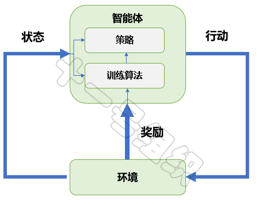

图24 状态跳转示意图基于有限状态机理论构建的智能车辆自动驾驶行为决策系统,可将复杂的自动驾驶过程分解为有限个自动驾驶驾驶行为,逻辑推理清晰、应用简单、实用性好等特点,使其成为当前自动驾驶领域目前最广泛使用的行为决策方法。但该方法没有考虑环境的动态性、不确定性以及车辆运动学以及动力学特性对驾驶行为决策的影响,因此多适用于简单场景下,很难胜任具有丰富结构化特征的城区道路环境下的行为决策任务。3.2 基于学习的方法上文介绍的基于规则的行为决策方法依靠专家经验搭建的驾驶行为规则库,但是由于人类经验的有限性,智能性不足成为基于规则的行为决策方法的最大制约,复杂交通工况的事故率约为人类驾驶员的百倍以上。鉴于此,科研工作者开始探索基于学习的方法,并在此基础上了诞生了数据驱动型学习方法和强化学习方法。数据驱动型学习是一种依靠自然驾驶数据直接拟合神经网络模型的方法,首先用提前采集到的老司机开车时的自然驾驶数据训练神经网络模型,训练的目标是让自动驾驶行为决策水平接近老司机。而后将训练好的算法模型部署到车上,此时车辆的行为决策就像老司机一样,穿行在大街小巷。读者可参见端到端自动驾驶章节中介绍的NVIDIA demo案例。强化学习方法通过让智能体(行为决策主体)在交互环境中以试错方式运行,并基于每一步行动后环境给予的反馈(奖励或惩罚),来不断调整智能体行为,从而实现特定目的或使得整体行动收益最大。通过这种试错式学习,智能体能够在动态环境中自己作出一系列行为决策,既不需要人为干预,也不需要借助显式编程来执行任务。强化学习可能不是每个人都听过,但DeepMind开发的围棋智能AlphaGo(阿尔法狗),2016年3月战胜世界围棋冠军李世石,2017年5月后又战胜围棋世界排名第一柯洁的事,大家应该都有所耳闻。更过分的是,半年后DeepMind在发布的新一代围棋智能AlphaZero(阿尔法狗蛋),通过21天的闭关修炼,就战胜了家族出现的各种狗子们,成功当选狗蛋之王。而赋予AlphaGo及AlphaZero战胜人类棋手的魔法正是强化学习,机器学习的一种。机器学习目前有三大派别:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习算法基于归纳推理,通过使用有标记的数据进行训练,以执行分类或回归;无监督学习一般应用于未标记数据的密度估计或聚类;强化学习自成一派,通过让智能体在交互环境中以试错方式运行,并基于每一步行动后环境给予的反馈(奖励或惩罚),来不断调整智能体行为,从而实现特定目的或使得整体行动收益最大。通过这种试错式学习,智能体能够在动态环境中自己作出一系列决策,既不需要人为干预,也不需要借助显式编程来执行任务。这像极了马戏团训练各种动物的过程,驯兽师一个抬手动作(环境),动物(智能体)若完成相应动作,则会获得美味的食物(正反馈),若没有完成相应动作,食物可能换成了皮鞭(负反馈)。时间一久,动物就学会基于驯兽师不同的手势完成不同动作,来使自己获得最多数量的美食。大道至简,强化学习亦如此。一个战胜人类围棋冠军的“智能”也仅由五部分组成:智能体(Agent)、环境(Environment)、状态(State)、行动(Action)和奖励(Reward)。强化学习系统架构如图25所示,结合自动驾驶代客泊车中的泊入功能,我们介绍一下各组成的定义及作用。

图24 状态跳转示意图基于有限状态机理论构建的智能车辆自动驾驶行为决策系统,可将复杂的自动驾驶过程分解为有限个自动驾驶驾驶行为,逻辑推理清晰、应用简单、实用性好等特点,使其成为当前自动驾驶领域目前最广泛使用的行为决策方法。但该方法没有考虑环境的动态性、不确定性以及车辆运动学以及动力学特性对驾驶行为决策的影响,因此多适用于简单场景下,很难胜任具有丰富结构化特征的城区道路环境下的行为决策任务。3.2 基于学习的方法上文介绍的基于规则的行为决策方法依靠专家经验搭建的驾驶行为规则库,但是由于人类经验的有限性,智能性不足成为基于规则的行为决策方法的最大制约,复杂交通工况的事故率约为人类驾驶员的百倍以上。鉴于此,科研工作者开始探索基于学习的方法,并在此基础上了诞生了数据驱动型学习方法和强化学习方法。数据驱动型学习是一种依靠自然驾驶数据直接拟合神经网络模型的方法,首先用提前采集到的老司机开车时的自然驾驶数据训练神经网络模型,训练的目标是让自动驾驶行为决策水平接近老司机。而后将训练好的算法模型部署到车上,此时车辆的行为决策就像老司机一样,穿行在大街小巷。读者可参见端到端自动驾驶章节中介绍的NVIDIA demo案例。强化学习方法通过让智能体(行为决策主体)在交互环境中以试错方式运行,并基于每一步行动后环境给予的反馈(奖励或惩罚),来不断调整智能体行为,从而实现特定目的或使得整体行动收益最大。通过这种试错式学习,智能体能够在动态环境中自己作出一系列行为决策,既不需要人为干预,也不需要借助显式编程来执行任务。强化学习可能不是每个人都听过,但DeepMind开发的围棋智能AlphaGo(阿尔法狗),2016年3月战胜世界围棋冠军李世石,2017年5月后又战胜围棋世界排名第一柯洁的事,大家应该都有所耳闻。更过分的是,半年后DeepMind在发布的新一代围棋智能AlphaZero(阿尔法狗蛋),通过21天的闭关修炼,就战胜了家族出现的各种狗子们,成功当选狗蛋之王。而赋予AlphaGo及AlphaZero战胜人类棋手的魔法正是强化学习,机器学习的一种。机器学习目前有三大派别:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习算法基于归纳推理,通过使用有标记的数据进行训练,以执行分类或回归;无监督学习一般应用于未标记数据的密度估计或聚类;强化学习自成一派,通过让智能体在交互环境中以试错方式运行,并基于每一步行动后环境给予的反馈(奖励或惩罚),来不断调整智能体行为,从而实现特定目的或使得整体行动收益最大。通过这种试错式学习,智能体能够在动态环境中自己作出一系列决策,既不需要人为干预,也不需要借助显式编程来执行任务。这像极了马戏团训练各种动物的过程,驯兽师一个抬手动作(环境),动物(智能体)若完成相应动作,则会获得美味的食物(正反馈),若没有完成相应动作,食物可能换成了皮鞭(负反馈)。时间一久,动物就学会基于驯兽师不同的手势完成不同动作,来使自己获得最多数量的美食。大道至简,强化学习亦如此。一个战胜人类围棋冠军的“智能”也仅由五部分组成:智能体(Agent)、环境(Environment)、状态(State)、行动(Action)和奖励(Reward)。强化学习系统架构如图25所示,结合自动驾驶代客泊车中的泊入功能,我们介绍一下各组成的定义及作用。 图25 强化学习系统架构代客泊车泊入功能的追求非常清晰,就是在不发生碰撞的前提下,实现空闲停车位的快速泊入功能。这个过程中,承载强化学习算法的控制器(域控制器/中央计算单元)就是智能体,也是强化学习训练的主体。智能体之外的整个泊车场景都是环境,包括停车场中的立柱、车辆、行人、光照等。训练开始后,智能体实时从车载传感器(激光雷达、相机、IMU、超声波雷达等)读取环境状态,并基于当前的环境状态,采取相应的转向、制动和加速行动。如果基于当前环境状态采用的行动,是有利于车辆快速泊入,则智能体会得到一个奖励,反之则会得到一个惩罚。在奖励和惩罚的不断刺激下,智能体学会了适应环境,学会了下次看到空闲车位时可以一把倒入,学会了面对不同车位类型时采取不同的风骚走位。从上述例子,我们也可以总结出训练出一个优秀的“智能”,大概有如下几个步骤:(1)创建环境。定义智能体可以学习的环境,包括智能体和环境之间的接口。环境可以是仿真模型,也可以是真实的物理系统。仿真环境通常是不错的起点,一是安全,二是可以试验。(2)定义奖励。指定智能体用于根据任务目标衡量其性能的奖励信号,以及如何根据环境计算该信号。可能需要经过数次迭代才能实现正确的奖励塑造。(3)创建智能体。智能体由策略和训练算法组成,因此您需要:

图25 强化学习系统架构代客泊车泊入功能的追求非常清晰,就是在不发生碰撞的前提下,实现空闲停车位的快速泊入功能。这个过程中,承载强化学习算法的控制器(域控制器/中央计算单元)就是智能体,也是强化学习训练的主体。智能体之外的整个泊车场景都是环境,包括停车场中的立柱、车辆、行人、光照等。训练开始后,智能体实时从车载传感器(激光雷达、相机、IMU、超声波雷达等)读取环境状态,并基于当前的环境状态,采取相应的转向、制动和加速行动。如果基于当前环境状态采用的行动,是有利于车辆快速泊入,则智能体会得到一个奖励,反之则会得到一个惩罚。在奖励和惩罚的不断刺激下,智能体学会了适应环境,学会了下次看到空闲车位时可以一把倒入,学会了面对不同车位类型时采取不同的风骚走位。从上述例子,我们也可以总结出训练出一个优秀的“智能”,大概有如下几个步骤:(1)创建环境。定义智能体可以学习的环境,包括智能体和环境之间的接口。环境可以是仿真模型,也可以是真实的物理系统。仿真环境通常是不错的起点,一是安全,二是可以试验。(2)定义奖励。指定智能体用于根据任务目标衡量其性能的奖励信号,以及如何根据环境计算该信号。可能需要经过数次迭代才能实现正确的奖励塑造。(3)创建智能体。智能体由策略和训练算法组成,因此您需要:(a)选择一种表示策略的方式(例如,使用神经网络或查找表)。思考如何构造参数和逻辑,由此构成智能体的决策部分。

(b)选择合适的训练算法。大多数现代强化学习算法依赖于神经网络,因为后者非常适合处理大型状态/动作空间和复杂问题。

(4)训练和验证智能体。设置训练选项(如停止条件)并训练智能体以调整策略。要验证经过训练的策略,最简单的方法是仿真。(5)部署策略。使用生成的 C/C++ 或 CUDA 代码等部署经过训练的策略表示。此时无需担心智能体和训练算法;策略是独立的决策系统。强化学习方法除了具有提高行为决策智能水平的能力,还具备合并决策和控制两个任务到一个整体、进行统一求解的能力。将决策与控制进行合并,这样既发挥了强化学习的求解优势,又能进一步提高自动驾驶系统的智能性。实际上,人类驾驶员也是具有很强的整体性的,我们很难区分人类的行为中哪一部分是自主决策,哪一部分是运动控制。现阶段强化学习方法的应用还处在摸索阶段,应用在自动驾驶的潜力还没有被完全发掘出来,这让我想起了母校的一句校歌:“能不奋勉乎吾曹?”04运动规划常用算法有了全局路径参考信息,有了局部环境信息了,有了行为决策模块输入的决策信息,下一步自然而然的就要进行运动规划,从而生成一条局部的更加具体的行驶轨迹,并且这条轨迹要满足安全性和舒适性要求。

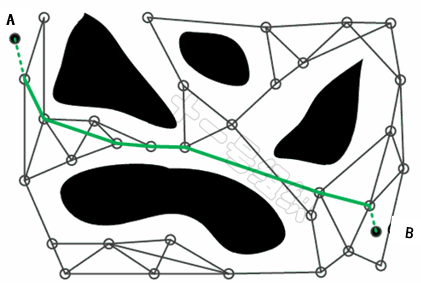

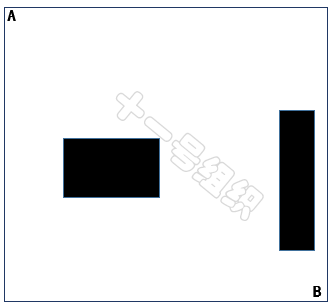

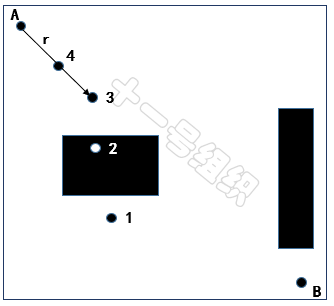

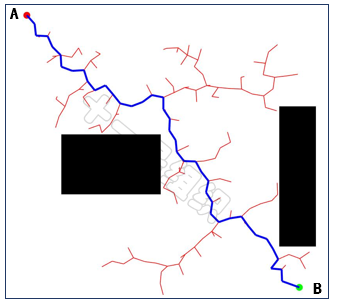

考虑到车辆是一个具有巨大惯性的铁疙瘩且没有瞬间移动的功能,如果仅考虑瞬时状态的行驶轨迹,不规划出未来一段时间有前瞻性的行驶轨迹,那么很容易造成一段时间后无解。因此,运动规划生成的轨迹是一种由二维空间和一维时间组成的三维空间中的曲线,是一种偏实时的路径规划。运动规划的第一步往往采用随机采样算法,即走一步看一步,不断更新行驶轨迹。代表算法是基于采样的方法:PRM、RRT、Lattice。这类算法通过随机采样的方式在地图上生成子节点,并与父节点相连,若连线与障碍物无碰撞风险,则扩展该子节点。重复上述步骤,不断扩展样本点,直到生成一条连接起点到终点的路径。4.1 PRM算法概率路标法 (Probabilistic Road Maps, PRM),是一种经典的采样方法,由Lydia E.等人在1996年提出。PRM主要包含三个阶段,一是采样阶段,二是碰撞检测阶段,三是搜索阶段。图26为已知起点A和终点B的地图空间,黑色空间代表障碍物,白色空间代表可通行区域。在采样阶段中,PRM首先在地图空间进行均匀的随即采样,也就是对地图进行稀疏采样,目的是将大地图简化为较少的采样点。 图26 PRM工作原理示意图(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/WGOUf7g0C4Od4X9rnCfqxA)在碰撞检测阶段,剔除落在障碍物上的采样点,并将剩下的点与其一定距离范围内的点相连,同时删除穿越障碍物的连线,从而构成一张无向图。在搜索阶段,利用全局路径规划算法章节介绍的搜索算法(Dijkstra、A*等)在无向图中进行搜索,从而找出一条起点A到终点B之间的可行路径。算法步骤可以总结为:(1)构造无向图G =(V,E),其中V代表随机采样的点集,E代表两采样点之间所有可能的无碰撞路径,G初始状态为空。(2)随机撒点,并选取一个无碰撞的点c(i)加入到V中。(3)定义距离r,如果c(i)与V中某些点的距离小于r,则将V中这些点定义为c(i)的邻域点。(4)将c(i)与其邻域点相连,生成连线t,并检测连线t是否与障碍物发生碰撞,如果无碰撞,则将t加入E中。(5)重复步骤2-4,直到所有采样点(满足采样数量要求)均已完成上述步骤。(6)采用图搜索算法对无向图G进行搜索,如果能找到起始点A到终点B的路线,说明存在可行的行驶轨迹。PRM算法相比基于搜索的算法,简化了环境、提高了效率。但是在有狭窄通道场景中,很难采样出可行路径,效率会大幅降低。4.2 RRT快速探索随机树(Rapidly Exploring Random Trees,RRT),是Steven M. LaValle和James J. Kuffner Jr.在1998年提出的一种基于随机生长树思想实现对非凸高维空间快速搜索的算法。与PRM相同的是两者都是基于随机采样的算法,不同的是PRM最终生成的是一个无向图,而RRT生成的是一个随机树。RRT的最显著特征就是具备空间探索的能力,即从一点向外探索拓展的特征。RRT分单树和双树两种类型,单树RRT将规起点作为随机树的根节点,通过随机采样、碰撞检测的方式为随机树增加叶子节点,最终生成一颗随机树。而双树RRT则拥有两颗随机树,分别以起点和终点为根节点,以同样的方式进行向外的探索,直到两颗随机树相遇,从而达到提高规划效率的目的。下面以图27所示的地图空间为例介绍单树RRT算法的实现过程。在此地图空间中,我们只知道起点A和终点B以及障碍物的位置(黑色的框)。

图26 PRM工作原理示意图(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/WGOUf7g0C4Od4X9rnCfqxA)在碰撞检测阶段,剔除落在障碍物上的采样点,并将剩下的点与其一定距离范围内的点相连,同时删除穿越障碍物的连线,从而构成一张无向图。在搜索阶段,利用全局路径规划算法章节介绍的搜索算法(Dijkstra、A*等)在无向图中进行搜索,从而找出一条起点A到终点B之间的可行路径。算法步骤可以总结为:(1)构造无向图G =(V,E),其中V代表随机采样的点集,E代表两采样点之间所有可能的无碰撞路径,G初始状态为空。(2)随机撒点,并选取一个无碰撞的点c(i)加入到V中。(3)定义距离r,如果c(i)与V中某些点的距离小于r,则将V中这些点定义为c(i)的邻域点。(4)将c(i)与其邻域点相连,生成连线t,并检测连线t是否与障碍物发生碰撞,如果无碰撞,则将t加入E中。(5)重复步骤2-4,直到所有采样点(满足采样数量要求)均已完成上述步骤。(6)采用图搜索算法对无向图G进行搜索,如果能找到起始点A到终点B的路线,说明存在可行的行驶轨迹。PRM算法相比基于搜索的算法,简化了环境、提高了效率。但是在有狭窄通道场景中,很难采样出可行路径,效率会大幅降低。4.2 RRT快速探索随机树(Rapidly Exploring Random Trees,RRT),是Steven M. LaValle和James J. Kuffner Jr.在1998年提出的一种基于随机生长树思想实现对非凸高维空间快速搜索的算法。与PRM相同的是两者都是基于随机采样的算法,不同的是PRM最终生成的是一个无向图,而RRT生成的是一个随机树。RRT的最显著特征就是具备空间探索的能力,即从一点向外探索拓展的特征。RRT分单树和双树两种类型,单树RRT将规起点作为随机树的根节点,通过随机采样、碰撞检测的方式为随机树增加叶子节点,最终生成一颗随机树。而双树RRT则拥有两颗随机树,分别以起点和终点为根节点,以同样的方式进行向外的探索,直到两颗随机树相遇,从而达到提高规划效率的目的。下面以图27所示的地图空间为例介绍单树RRT算法的实现过程。在此地图空间中,我们只知道起点A和终点B以及障碍物的位置(黑色的框)。

图27 RRT算法举例的地图空间

对于单树RRT算法,我们将起点A设置为随机树的根,并生成一个随机采样点,如图27所示,随机采样点有下面这几种情况。(1)随机采样点1落在自由区域中,但是根节点A和随机采样点1之间的连线存在障碍物,无法通过碰撞检测,采样点1会被舍弃,重新再生成随机采样点。(2)随机采样点2落在障碍物的位置,采样点2也会被舍弃,重新再生成随机采样点。(3)随机采样点3落在自由区域,且与根节点A之间的连线不存在障碍物,但是超过根节点的步长限制。但此时这个节点不会被简单的舍弃点,而是会沿着根节点和随机采样点3的连线,找出符合步长限制的中间点,将这个中间点作为新的采样点,也就是图28中的4。

图28 不同随机采样点举例

接着我们继续生成新的随机采样点,如果新的随机采样点位于自由区域,那么我们就可以遍历随机树中已有的全部节点,找出距离新的随机采样点最近的节点,同时求出两者之间的距离,如果满足步长限制的话,我们将接着对这两个节点进行碰撞检测,如果不满足步长限制的话,我们需要沿着新的随机采样点和最近的节点的连线方向,找出一个符合步长限制的中间点,用来替代新的随机采样点。最后如果新的随机采样点和最近的节点通过了碰撞检测,就意味着二者之间存在边,我们便可以将新的随机采样点添加进随机树中,并将最近的点设置为新的随机采样点的父节点。重复上述过程,直到新的随机采样点在终点的步长限制范围内,且满足碰撞检测。则将新的随机采样点设为终点B的父节点,并将终点加入随机树,从而完成迭代,生成如图29所示的完整随机树。

图29 随机树结算结果示例

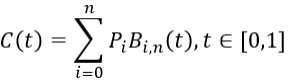

相比PRM,RRT无需搜索步骤、效率更高。通过增量式扩展的方式,找到路径后就立即结束,搜索终点的目的性更强。但是RRT作为一种纯粹的随机搜索算法,对环境类型不敏感,当地图空间中存在狭窄通道时,因被采样的概率低,导致算法的收敛速度慢,效率会大幅下降,有时候甚至难以在有狭窄通道的环境找到路径。图30展示了 RRT应对存在狭窄通道地图空间时的两种表现,一种是RRT很快就找到了出路,一种是一直被困在障碍物里面。 图30 RRT面对狭窄通道时的表现(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/O8aK2RwOUXtcPSKQbDViiQ)围绕如何更好的“进行随机采样”、“定义最近的点”以及“进行树的扩展”等方面,诞生了多种改进型的算法,包括双树RRT-Connect(双树)、lazy-RRT, RRT-Extend等。PRM和RRT都是一个概率完备但非最优的路径规划算法,也就是只要起点和终点之间存在有效的路径,那么只要规划的时间足够长,采样点足够多,必然可以找到有效的路径。但是这个解无法保证是最优的。采用PRM和RRT等随机采样算法生成的行驶轨迹,大多是一条条线段,线段之间的曲率也不不连续,这样的行驶轨迹是不能保证舒适性的,所以还需要进一步进行曲线平滑、角度平滑处理。代表算法是基于曲线插值的方法:RS曲线、Dubins曲线、多项式曲线、贝塞尔曲线和样条曲线等。所有基于曲线插值方法要解决的问题就是:在图31上的若干点中,求出一条光滑曲线尽可能逼近所有点。下文以多项式曲线和贝塞尔曲线为例,介绍曲线插值算法的示例。

图30 RRT面对狭窄通道时的表现(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/O8aK2RwOUXtcPSKQbDViiQ)围绕如何更好的“进行随机采样”、“定义最近的点”以及“进行树的扩展”等方面,诞生了多种改进型的算法,包括双树RRT-Connect(双树)、lazy-RRT, RRT-Extend等。PRM和RRT都是一个概率完备但非最优的路径规划算法,也就是只要起点和终点之间存在有效的路径,那么只要规划的时间足够长,采样点足够多,必然可以找到有效的路径。但是这个解无法保证是最优的。采用PRM和RRT等随机采样算法生成的行驶轨迹,大多是一条条线段,线段之间的曲率也不不连续,这样的行驶轨迹是不能保证舒适性的,所以还需要进一步进行曲线平滑、角度平滑处理。代表算法是基于曲线插值的方法:RS曲线、Dubins曲线、多项式曲线、贝塞尔曲线和样条曲线等。所有基于曲线插值方法要解决的问题就是:在图31上的若干点中,求出一条光滑曲线尽可能逼近所有点。下文以多项式曲线和贝塞尔曲线为例,介绍曲线插值算法的示例。

图31 曲线插值方法要解决的问题描述

4.3 多项式曲线

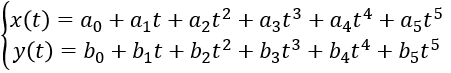

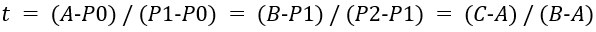

找到一条曲线拟合所有的点,最容易想到的方法就是多项式曲线。常用的有三阶多项式曲线、五阶多项式曲线和七阶多项式曲线。理论上只要多项式的阶数足够高,就可以拟合各种曲线。但从满足需求和工程实现的角度,阶数越低越好。车辆在运动规划中,舒适度是一个非常重要的指标,在物理中衡量舒适性的物理量为跃度(Jerk),它是加速度的导数。Jerk的绝对值越小意味着加速度的变化越平缓,加速度的变化越平缓意味着越舒适。而五次多项式曲线则被证明是在运动规划中可以使Jerk比较小的多项式曲线。以图30所示换道场景为例,已知Frenet坐标系下换道起点和终点的六个参数s0、v0、a0、st、vt、at,采用横纵向解耦分别进行运动规划的方法,可得横向位置x(t)和纵向位置y(t)关于时间t的五次多项式表达式。

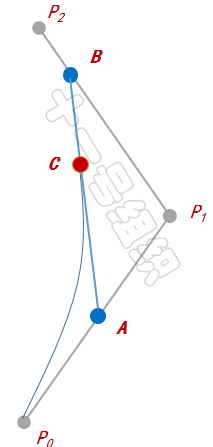

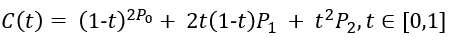

图32 二阶贝塞尔曲线示例接着我们以每条直线的起点开始,向各自的终点按比例t取点,如图中的A和B。随后我们将A和B相连得到一条直线,也按相同的比例t取点,便可得到C点,这也是二阶贝塞尔曲线在比例为t时会经过的点。比列t满足如下的公式。

图32 二阶贝塞尔曲线示例接着我们以每条直线的起点开始,向各自的终点按比例t取点,如图中的A和B。随后我们将A和B相连得到一条直线,也按相同的比例t取点,便可得到C点,这也是二阶贝塞尔曲线在比例为t时会经过的点。比列t满足如下的公式。

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。