魅族 MX3 详拆第二集

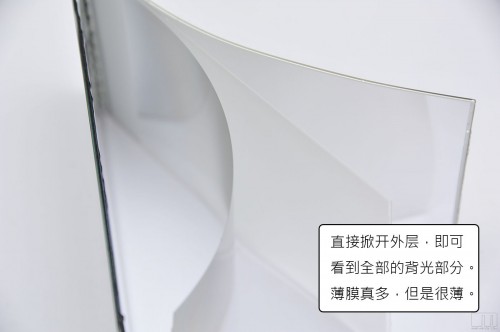

那背光是什么结构?这个是可以拆的,只需要一把撕下:

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/215448.htm

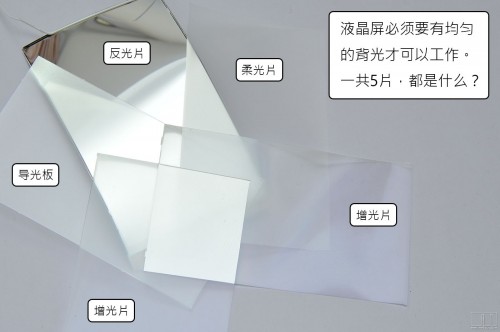

简单来说:好几张膜。到底多少张?一般来说是5张,分别是:

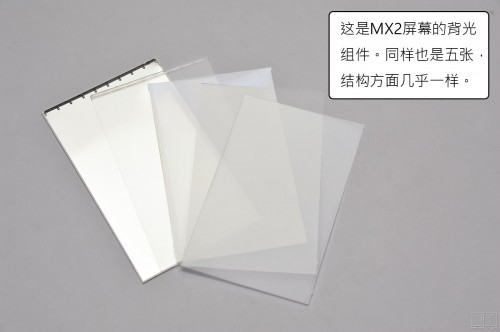

对比一下MX2的背光,也是这5片。

反光片的功能很简单了,反光而已,无需解释。导光板的作用是把LED从侧面入射的光,从平行方向变成非平面方向。为了实现这个功能,导光板的内部制作了很多散光材料(微型管、气泡、诸如此类),或者在某一面蚀刻/喷涂上一些点状材料,这样平行光照射到上面就会变成散射光,往上下方向行进。往下的自然被反光片反射回来。亮度有限,不要浪费。

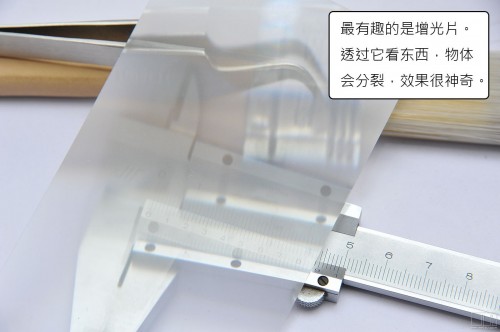

柔光片也很简单,就是一片磨砂膜而已。最有趣的是增光片。

增光片的作用是什么呢?通过导光板散射出来的光,方向是任意的,从接近平行到与导光板垂直都有可能。但是对于用户来说,向屏幕四周发射的光其实是一种浪费,因为屏幕不是为了给别人看的,所以就需要用一个方法,把射出角度偏离垂直方向太多的光给反射回去,这就是增光片的功能。如果用显微镜看,增光片其实是一些微小的棱镜,当入射光角度偏离垂直较多时,会通过全反射把它反射回导光板,再进行二次散射,直到变成接近垂直的方向,才可以通过增光片。一张增光片只能在一个轴方向过滤入射光,因此液晶背光需要两张增光片,垂直安放,这样可以把超过一半的背光都改变到垂直方向,起到“增光”的作用(其实更像是一种优化)。

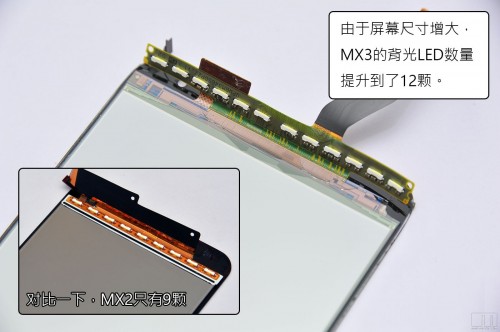

那说了半天,光从哪儿来呢?自然是LED了:

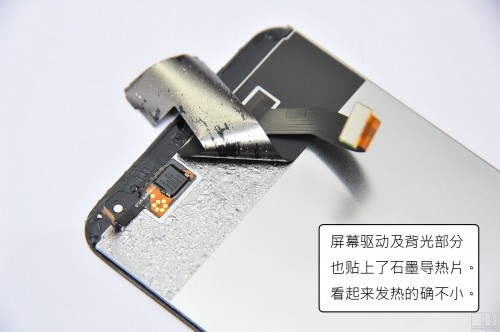

屏幕越大需要的LED就越多,当然,少一些其实也行,但是为了不浪费边框宽度,因此现在的手机都会使用许多LED密集排列,减小混光区的宽度,避免在屏幕某一侧看到一个个亮点(其实现在还是能看到,不太明显)。这些LED的功耗还是挺大的,所以MZ特地在屏幕的这一侧贴了一些石墨导热贴纸。

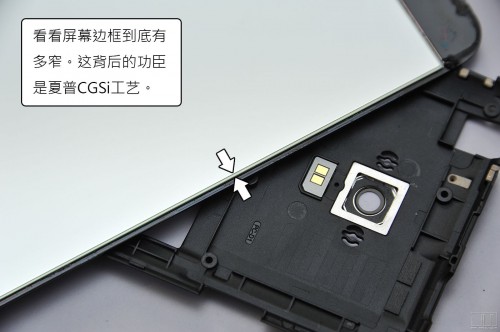

去掉背光以后剩下的就是纯面板了,也就是刚才提到的那些乱七八糟的东西的整体,夹在两层玻璃之间。CGSi的高导电率,可以大大降低面板边缘用来排布TF驱动线的空间,因此MX3面板的四周边框极窄,要不是这样,MX3也实现不了2.8毫米的整体边框宽度。只是这个数字想要再进一步,恐怕就很难了。

再来拿游标卡尺量一下。由两张玻璃和N层膜组成的面板厚度只有0.7毫米,令人感叹。这也说明了背光部分的厚度是0.9毫米,比面板本身更厚。

但是,超薄面板的代价,就是面板的基板玻璃厚度也会大幅度下降。在MX3上,这意味着基材玻璃的厚度不可能超过0.2毫米,这个厚度都接近一张纸了,显然会非常容易碎,事实上在拆背光的时候,就已经弄碎了不少。

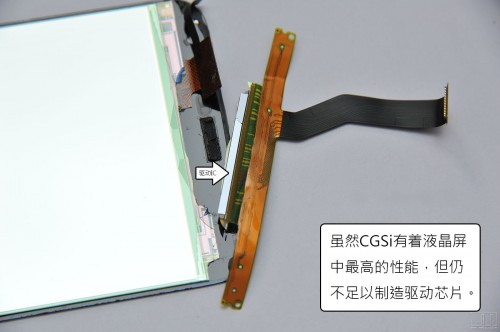

那么,既然都碎了,就一不做二不休,直接掰下来算了。虽然说CGSi的载流子迁移率足以在上面制作低速芯片,但是很明显,这性能要拿来做高密度显示屏驱动是远远不够的,所以夏普依然还是用了一个独立的硅驱动芯片,以COG的方式封装在了基板玻璃上,就是图中那个细长的灰色条状物。这里面包括了电压基准、电流基准、时钟、放大器、驱动器、总线接口等等等等需要用来驱动1800x1080个TFT所需要的电路,当然,还包括了PSR技术需要用到的屏幕RAM。很脆弱,楼主拆的时候已经掰断了。

面板能拆下来吗?在MX2的时候尝试过一次,这就是结果:

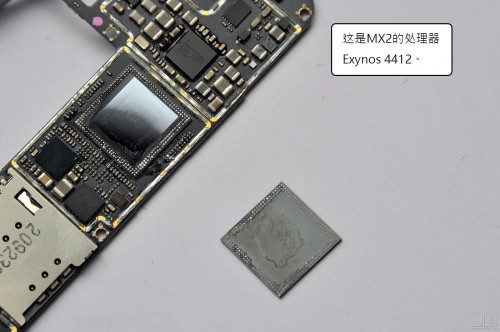

考虑到一没有新工具,二没有新手艺,这次就算了……既然如此,屏幕也就没啥好拆的了,最后要惨遭毒手的就是MX3的CPU,Exynos Octa了。

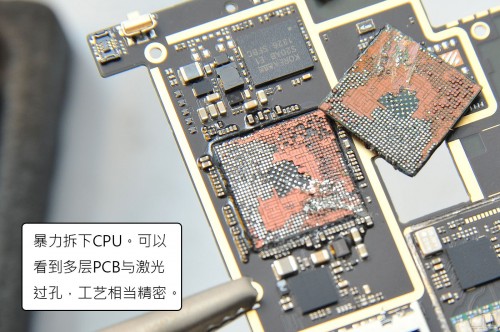

在热风枪的帮助下,Exynos Octa很快就抵抗不住,乖乖就范:

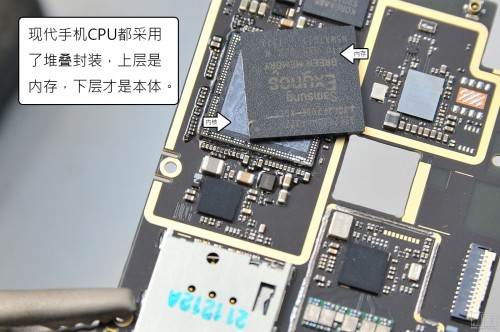

看似一块芯片,其实是两块。这已经是现代手机的标准设计(Tegra3和Tegra4除外),即所谓的PoP封装。上层是内存,下层才是CPU核心。来个特写。

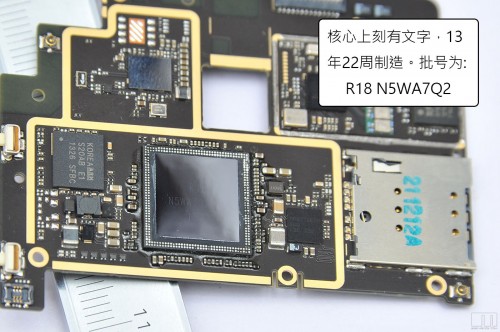

核心上还有字,想必是批号了,其实在封装外面也刻着,只是结尾从2变成了11,这应该是三星的规范,因为之前的MX和MX2也是这样。

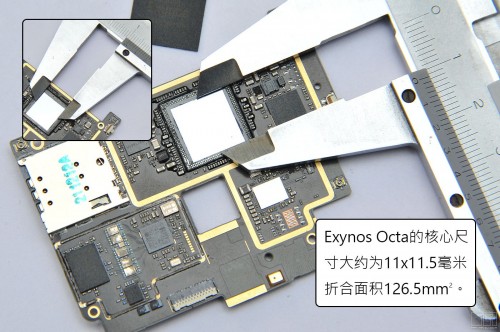

MX3的CPU核心要比MX2明显大一圈,量了一下它的尺寸,方法比较粗糙,各位不要笑。

126.5平方毫米,28nm HKMG工艺,这绝对是一枚相当巨大的芯片,因为要知道,双核四线程的Intel Sandy Bridge核心,面积也只有133平方毫米而已。

核心下面还有东西吗?

看来没有了,只剩下焊点。间距是0.4mm,非常细密,一层一层的连空隙都没有。每个焊点中间那个比针尖还小的、激光打的、金属化填塞的过孔。

鉴于工具有限,第二集拆解只能到这一步,如果各位还不尽兴,只能说声抱歉咯……最后上一张拆解的全家福。

拆机就写完了。后面的两集,会把注意力从拆转移到分析,试图解答在第一集中提出的,MX3“什么样、为什么会这样、还可以怎样”的问题。如果有兴趣的,欢迎继续围观。

摄像头相关文章:摄像头原理

评论