联想为何人人喊打?贸工技与技工贸之争的答案

拿什么保卫联想?

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201805/380272.htm通常互联网的记忆只有5天,网民对价格要比情怀更加敏感。你把腿打折不如把笔记本打9折。如果联想自身有过硬的产品和有竞争力的价格,这种舆论危机不会造成多大伤害。

可惜,联想既没有过硬的产品,没有核心技术,价格还特别歧视中国市场,只能利用情怀再喊几嗓子。

过去的30年,联想既没有抓住互联网大潮,也没有抓住移动互联网大潮。在自己传统的PC行业,也没有培育出有竞争力的产业链上游公司。

即使在政府强烈扶持的背后,联想错过了一个接一个的机会。说联想卖国是夸张的,但是联想误国是没啥问题的。

今天的联想更需要关心的是自己的产品、服务、研发、财报,而不是外界的质疑,哪怕纠结再多的大佬也不能让联想的业绩转危为安的。

其实如果我们回顾一下联想这一路走来的风风雨雨,就会发现,联想今天的困局,早就在二十几年前就注定了。

联想的发家史

1982年,IBM为了对抗其他的电脑生产厂商,采用了开放模式,公布了除BIOS外的所有技术标准和资料,选择了Intel作为CPU供应商(当时只是一个小厂),选择了微软作为软件供应商,从而开启了IBM兼容机时代,个人电脑进入爆发式增长期。

随着PC的发展,快速拉动了集成电路行业的再一次高速发展。

80年代末,个人电脑逐渐进入中国。其中市场上的主流有康柏、AST、长城电脑。

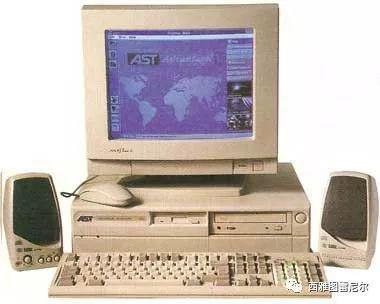

AST电脑

1988年AST在中国设立代表处,AST最早由三位亚裔人士创办,成立于1980年,又名虹志公司。三位创始人中有两位是华人。

与IBM等国际品牌相比,AST是美国品牌,且价格有优势,利润空间丰厚,一时间成为国内销售商争相代理的对象。当时北大方正的PC团队起初也是代理AST起家的,半年做了5000多万元的销售额,成为AST在中国最大的PC代理之一。

当时的情况是,整个中关村一半公司都在卖AST。

当时的PC系统都是舶来品,系统也都是英文的。这对电脑的使用和推广很不利,所以在当时有一种产品叫汉卡。有了这种设备,电脑可以支持中文的输入与显示。这对中国的电脑来讲,是一个非常重要的设备。

倪光南的联想汉卡

这项技术是由倪光南主持研发成功的,1988年获得科技技术进步奖一等奖。

正是由于联想的前身(计算所公司)在技术方面的杀手锏,顺利拿到了AST电脑的中国区总代理的资格。

AST电脑配上倪光南的汉卡,在市场上所向披靡。市场对汉卡的需求巨大,给中国电脑市场带来巨大的冲击,巨大的需求催生了后来的巨人汉卡,史玉柱登上历史舞台。

1989年11月,计算所公司更名联想。这个时候的联想还是有核心技术的。

联想在代理AST电脑的过程中,一方面掌握了渠道和销售经验,一方面也掌握了AST的技术。

1990年,联想在原始积累完成之后,推出了自己的电脑。一直采取跟随策略。在PC革命时期的爆发式增长,快速促进了集成电路的发展。

1993年,Intel推出了Pentium芯片,而AST公司判断错形式,继续大量囤积Intel 486芯片,生产了大量的486电脑,然而Intel的奔腾芯片跟486不是一代产品。

中国第一台基于奔腾CPU的电脑

而此时的联想,在中国第一个推出基于奔腾CPU的个人电脑。客观地说,当时的联想还是有点技术优先的。

靠技术优势,拿下来了AST电脑的合作。

靠技术优势,生产了中国第一台奔腾电脑。这可不是一个攒机商、房地产开发商能做的事情。

柳传志与倪光南

1994年,联想上市。同时,柳倪之争爆发。柳传志和倪光南产生了严重的分歧,总工程师倪光南主张走技术路线,选择芯片为主攻方向;而总裁柳传志主张发挥中国制造的成本优势,加大自主品牌产品的打造。柳倪之争后来被认为是代表了中国企业“贸工技”和“技工贸”两条路线的争斗。

Geek是很难玩的过做市场的人,柳传志靠卖惨的“病床外交“获得了联想内部几乎所有高层管理人员的支持,而倪光南在以后的人生中,一次又一次被人玩得团团转。

1995年6月30日,倪光南黯然出局。

评论