巨头角逐动力电池领域 谁将成为寡头?

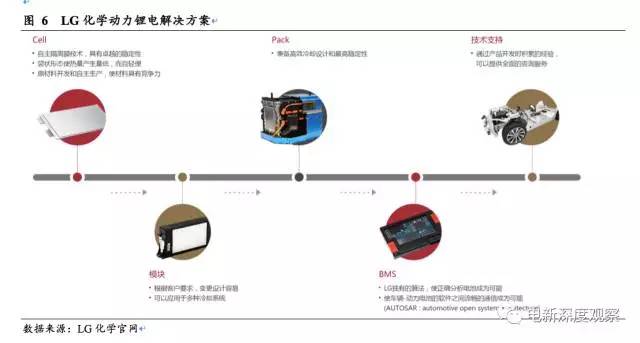

2.6 LG化学:世家贵族,以化学起家根基扎实

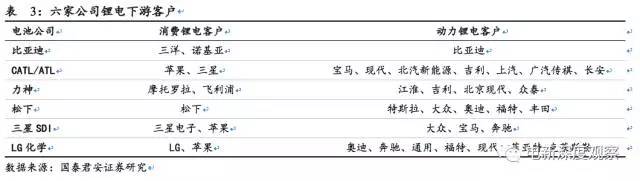

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201708/362486.htmLG化学在1999年成功研发出了韩国首批锂离子电池, 2001年在美国设立分公司CPI,陆续展开动力锂电的研发,在2008年通用给沃蓝达一代筛选PHEV电池的时候,CPI脱颖而出。尽管LG锂电起步比日本晚了近十年,然而LG化学是一家化学品公司,使得LG化学在开发锂电池的时候有产业链协同优势,加之多年的消费锂电生产经验和人才、技术的积累,在动力锂电行业中突飞猛进也是水到渠成,成为奥迪、奔驰、通用、福特、现代、菲亚特-克莱斯勒等世界一流车企的动力电池供应商。

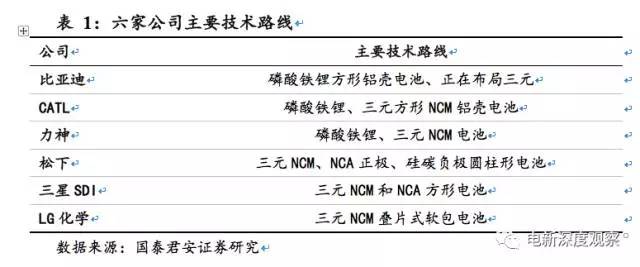

无论是国内占据动力锂电半壁江山的三家巨头公司,还是领先全球的三家日韩企业;无论是从零开始,还是坐拥消费类电子最先进的技术;无论是陪跑世界顶尖公司,还是为自身实现垂直整合;这六家公司皆从消费锂电起步,为一流消费性电器企业或手机厂商供应电池,历经多年严格的质量控制,在技术、工艺、人才和管理经验上有着深厚的积累,最终厚积薄发成为动力锂电巨头。

3.寻找共性:消费锂电转动力锂电

探究以上六家龙头企业的发家史,我们会发现一个惊人的相似之处:都具备消费锂电的生产制造历史,都配套过国际一流企业。因此我们判断,消费锂电转动力成功概率较大。

3.1 自身积累

专利与技术积累:可以屹立于众多竞争对手中不倒的企业,无一例外都有众多专利作为护城河,而掌握在对手中的专利对自己则是一把悬在头顶的利剑。锂离子电池行业属于技术密集型行业,涉及材料学、电学、化学、软件开发等多个学科领域,专利技术的掌握更是关系企业存亡。有着多年消费锂电研发与生产的经验,积累了大量关于锂离子电池生产技术与工艺方面的专利。动力锂电由消费锂电发展而来,倘若直接由动力锂电起步,前一阶段的专利与技术空白将制约企业的发展。

人才积累:技术的突破就需要企业建立一个过硬的人才和技术团队。动力锂电产业属于技术与经验并重的行业,需要大量长期从事该行业的高端技术人才,技术人员除需要有良好的专业知识以及较强的综合设计能力以外,还需要有丰富的实际应用经验。行业外的其他企业短期内难以培养出一批既有足够的设计、开发专业知识,又有丰富经验的专业技术人员和专业管理团队,这自然就形成了较高的人才壁垒。

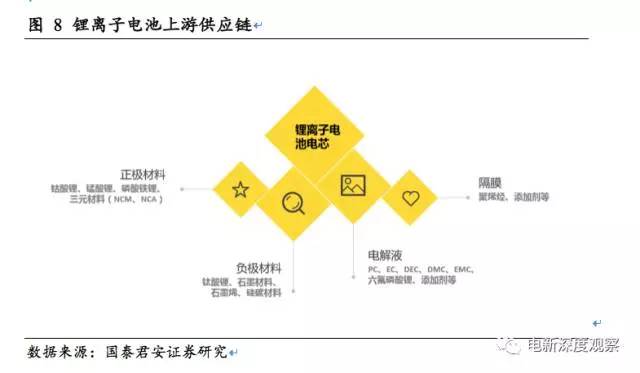

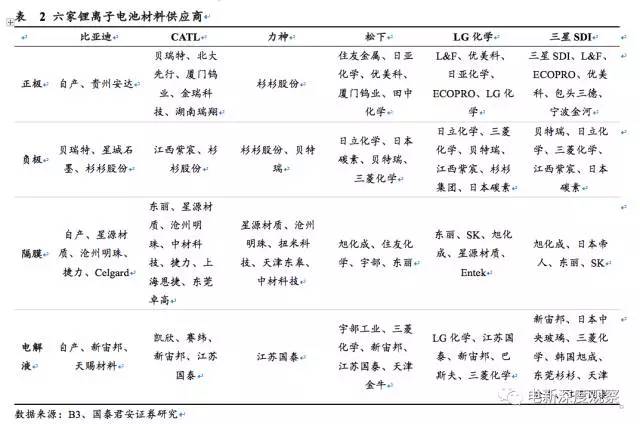

供应链积累:一辆特斯拉需要7000多节18650电池,若汽车容错率为十万分之一,那么电池的容错率需要低于亿分之一,这就要求了动力电池超高的品质稳定性和一致性。毫无疑问的是,上游材料的品质稳定对动力锂电一致性是至关重要的。有着消费锂电生产经验的厂商都有自己多年合作的上游供应商,或自身具备生产上游材料的能力,从而保证了供应链的稳定。

3.2 合作企业的正外部性

寡头时代管理和服务是决胜因素。锂电池发展至今,生产技术与工艺已经成熟,巨头们在技术方面已不相上下,此时,生产管理、质检管理和售后服务方面就成了决胜因素。这六家企业曾多次与国际一流企业合作,在合作中通过对一流企业的管理与服务学习与借鉴进而内化成自身的软实力。

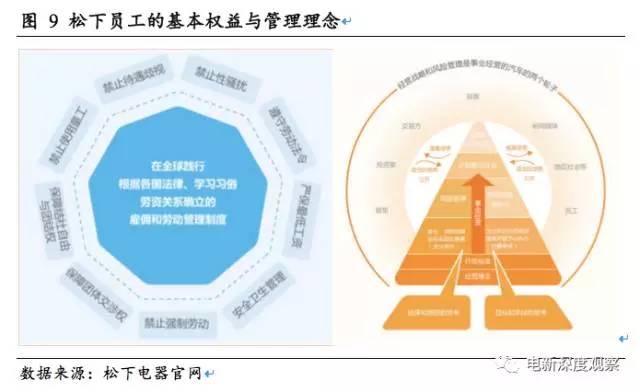

日韩三家企业管理与服务与母公司一脉相承。松下、三星SDI和LG化学都与母公司有着不可分隔的密切联系,而且母公司作为世界一流企业在管理等方面经过数十年的考验且自成体系。源清则流清,这三家电池厂商在管理模式上起点高,对母公司一脉相承。以松下为例,终身雇佣制会使员工将自身的前途与公司的发展联系起来,从而产生强大的凝聚力,正是这股凝聚力成为了松下发展最坚固的基石。

国内三家企业与国际一流企业合作共赢,管理与服务水平不断提升。比亚迪、CATL与力神都曾为世界一流企业供应高端消费锂电,近朱者赤,在合作过程中,电池厂商可以近距离接触到一流企业的管理模式和服务模式,这对自身的提高与发展都有着不可忽视的作用。以CATL与苹果合作为例,苹果制定了严密的管控制度来监督和规范供应商的行为。为防止供应商违反准则,苹果公司对每个供应商管理系统的能力都进行了检查,管理系统包括政策和程序、清晰的角色和职责、针对工人、一线主管及经理制定的培训项目等。苹果对供应商要求之高,近乎于苛刻,对电池的容错率几乎与对动力锂电的要求无异。CATL为满足苹果的要求需要不断提升自身管理和服务水平,同时有苹果公司的指导,可以事半功倍。

梳理全球六家动力锂电巨头的历程我们发现,从事消费锂电生产对其从事动力锂电生产有巨大帮助,因此我们认为消费锂电厂商转型动力锂电的厂商有望取得竞争优势。

评论