云计算浪潮中,企业级云平台扮演着怎样的角色?

所以将消费家电连到互联网上,多了一个同用户接触的端,可以更好地去探知用户对这个设备的使用。然后将售后的反映、使用效率进行提升,其实是变相的也给企业带来了更多的盈利空间。而净水器其实也是一样,它的主要诉求、主要盈利模式其实是在售后滤芯上。

·商用类物联网发展的动力

对于车联网、商用建筑、新能源、金融设备、医疗设备、电梯、仓储等等这些商用设备,我们叫做用在商业场景,它本身就是商业应用的一种设备,它的物联网化的诉求、目标其实非常的清晰。

诉求主要是体现在三个方面:

第一、提升整个服务的能力。使得服务的能力和效率变高了,从而使得盈利的可能性变大;

第二、优化经营的效率和成本。比如说如果我的一个仓库中所用的叉车是租的,叉车操作员一天到底能够干多少活,给出租房能够赚多少钱,物联网化之后能够做到非常好的一些管控和分析,从而去优化业绩;

第三个也是当前物联网变现能力最强的一个方向——金融。将设备通过联网的方式进行管控,同时把设备的数据拿到,然后基于这些数据来做一些UBI的模型,将这些模型给一些承租方、贷款方还有保险方使用。这里面可以产生好多好多的商业模式。

还是拿刚才车辆租赁这个例子,尤其是矿山工程车辆,出租之后,一旦对方欠了租金,想把这个车收回来或者限制不让他用,这个事情在现实世界中是很难操作的。但现在如果说能够把车连到网上,就有一种办法了:我可以远程把车给锁住,让工程队无法再继续顺利使用这些车辆(不能完全锁死),所以物联网本身对于经营模式和商业模式本身就会产生很大的价值。而这个方面的应用其实在整个行业内也产生了非常多很大的公司,包括现在的自动售货机、商用净水机、共享充电宝等等这些新零售业务,其实他们所采用的都是联网设备。

·工业类物联网发展的动力

工业类其实跟商业类有一些类似,主要的物联网发展动力除了优化经营成本、效率,控制金融风险,从而产生新的商业模式之外,不太一样的就是对于设备整个全生命周期的管理,其实就是故障和维护这件事情。因为大型设备单价一般都会比较贵,而且有一些新兴的制造产品,比如说巨型轮胎这样的产品,有可能这家企业创立到现在,全中国只有几家。它目前销售到市面上的轮胎全都在保质期之内,但是经过两三年之后就发现好多轮胎都已经出保了。而这个时候消费者也会面临一个问题:这个东西出保了之后,要么我花巨额的成本来去维修维护,要么我就换一个新的。摆在企业和消费者之间的其实是一个两难的问题。那么企业如何才能以最低的成本最高的效率把维护维修这件事情能够做好?把设备连到云端,云端来精确分析设备可能的故障类型,从而能够做到防患于未然,将整个维修维护的成本降到最低,这就成了厂商和消费者(其实就是购买的业主)两者共同的诉求和追求。

过去几年我们在这三个行业里做了许多的客户和产品,所以对于不同的行业的商业模式和服务模式,我们也会有一些经验的积累。每一个行业中的典型案例,我刚才也给大家举了一些。

物联网云平台需要具备的功能

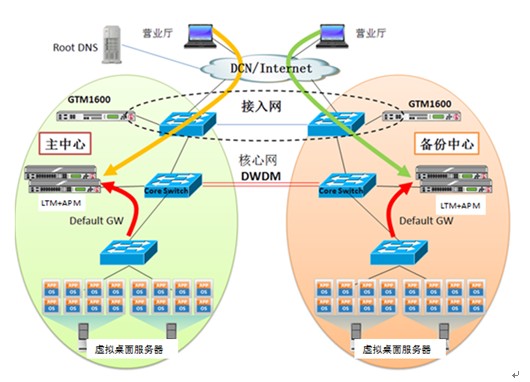

这是一个非常典型的物联网联网模型,我们可以看到,最左侧其实就是设备通过一种联网方式,无论是现在的wifi、Gprs、3G/4G还是蓝牙的,还是未来的NB-IoT和5G等等多种多样的联网方式,同云端保持连接和通信,这个设备就联到网上了。

所以作为一个物联网云平台,所需要具备的功能:

·要适配各种各样的联网设备和联网通信协议,同时将设备同云端连接所需要的一些基础功能,像设备注册、在线保持、OTA等等,都在联网设备的SDK里实现了。这个SDK也必须是开放的,要不然会有新的设备和更多的设备厂商出来,那他们同云端进行连接和适配,如果不开放的话就会变得非常麻烦。

·物联网云平台实现的功能。首先它必须是个管理平台,比如说管理设备的连接,然后管理代码、整个软件研发的生命周期和整个开发过程以及每个开发节点上所可能遇到的困难,以提高效率和加快整个生产制造的周期为追求和目标,从而保证整个云端的安全性,这是整个物联网云平台所要承担的一个很大的责任。因此物联网云平台除了有一个分布式基于集群的这些运行环境之外,还要有很多很多的这种现成可以用的功能组件,这样的话厂商可以以搭积木的方式把自己的物联网云服务搭建出来。

·设备同人交互之间的软件界面。通常情况下是以app的形式或者以Web管理端的形式存在,所以整个物联网云平台也需要去提供相应的代码方便开发者或者说是研发人员能够将Application开发出来。

我们总结一下整个物联网云平台的三角模型。设备连接到云端,云端保持设备的连接,从而把设备所有的数据能够收集下来,存储好。而且能保证大规模的设备在连接和数据存储的过程中,整个云端能够承载得了,同时为了实现设备和设备相关的一些业务的开发,云端需要去支撑不同类型设备的定制化开发能力,所以整个云端对承载的能力要求是非常强的,同时也要去支撑很多用户通过云端和设备之间进行交互,在这个过程中操作体验和响应不会有任何的延迟。

我们为什么会提全生命周期管理的这个概念?是因为所有设备制造业的企业其实对于原来设备制造的生命周期管理是非常成熟有经验的,但是设备联网之后,设备再加上物联网端软件,作为产品来进行统一的生命周期管理,这个其实在很多企业内做得不是特别好。我们曾经遇到过一个企业,在过去的发展过程中,做了大概有一二十款产品,四十多种服务,分别部署在四十多台服务器上。然后有一天,他们企业需要将自用机房弃用掉,换成公有云机房,这时候就麻烦了。因为缺乏对于软件和硬件结合的生命周期管理,所以已经找不着相应的硬件的批次和产品类型对应的线上运行的软件代码库以及线上运行的版本了,还有线上应该运行的这些程序部署在哪台服务器上,所开放的端口和服务分别是哪些,所以梳理这个拓扑关系其实花了很长的时间。

所以,物联网行业的云服务,所需要具备的是三大能力:

·设备的连接能力。就是如何让设备以最快的效率、最安全的方式、最节约的联网资源能够联到云端。

·联网之后的数据。因为设备其实无时无刻都在按时间序列产生数据,所以可以让设备不用去考虑成本的储存,需要去优化基于设备的硬件数据存储技术,从而使得这个存储的成本变得非常非常低。将这些数据存储下来之后,再提供计算能力和分析能力,从而使得通过数据挖掘出新的业务类型和模式,然后产生新的盈利模式。

·根据联网之后所能够收集和传输过来的数据,结合用户的使用习惯,两者结合来进行一些个性化的推荐和学习,从而再去反观到设备的控制功能本身上去,形成一些超用户体验功能的提升。

这是整个物联网云服务的三个非常大的机会,一个是连接的机会,第二个其实是数据和计算的机会,第三个是人工智能和用户体验的机会。

云端自学习智能产品的实现

以一台空调为例,其实空调每天做了很多事情,最常见的就是睡眠模式。睡眠模式空调并不是把空调的温度相对设定一个固定的温度就这样运行了,其实是睡眠曲线:不同的时间段就会调整成不同的温度和模式。那么怎么让一台空调能够更好的去服务用户呢?

在做这么一个物联网空调和智能空调的过程中,其实可能就需要去经历这么几个阶:

·个性化,让空调能够适应每个用户的使用习惯;

·动态学习用户习惯的能力;

·服务化能力。主动触达用户的需要,从而同用户产生交互,然后让用户感受到空调来为他进行服务;

·无感化操作。用户不需要再去主动遥控了,只需要在房间里生活,空调就可以自动服务了;

·更高级的阶段就是拟人化,让空调和人建立一种情感联系,让每天的服务能够跟用户采用手机app或者语音等方式,进行一些更高层面的交互,从而使得用户感知到空调是家庭生活中的一员。

那么这个过程应该怎么实现呢?其实实现的方式是非常简单的,大约经过这么几个过程就可以搞定了:

第一阶段是把空调连到云端,在云端对于用户的使用习惯经过一定时间的学习,然后将用户常用的一些场景来进行聚合。比如说我知道了用户大概几点钟回家,当前处于什么季节,甚至用户可能去做了什么事情(吃穿住行用)。将这些场景聚合成一些快捷操作方式,提示给用户去使用,就是在APP里面去增加一些快捷操作按纽,将快捷操作按钮里的功能让用户根据自己的习惯不断往里添加就ok了。

第二阶段是将用户设计的场景和我们推荐给用户的场景,根据用户的实际反馈和实际使用情况来进行分析,再给用户主动推荐更多的服务。这个阶段一个非常重要的特征,就是让用户去选择到底要不要去接受云端推荐的这些智能化的模式。

比如说我看到之前有一家空调制造厂商在广东地区实验过,在夏天的时候根据当地的天气和温度情况,给用户推荐节能模式。就是我推荐给你开启节能模式,由用户决定要不要开启。然后最终接受提醒开启节能模式的这些用户当年夏天日均节电累积100多度。所以我们把这个阶段叫做机器推荐和用户参与的过程。

第一个阶段其实是场景化聚合,把一些用户常用的操作,由用户主导或者由我们专家在后台进行设置,形成一些快捷的场景操作。第二阶段就是让用户去参与这些快捷操作的优化,和增加更多场景的操作。

第三个阶段其实不需要用户再去参与了,我们可以通过多维度的数据来去优化每个场景中的一些智能化功能,从而让用户达到无感的智能化体验和操作服务。关于这点其实我们做过一些实验,比如说我们把我们办公室的N台饮水机进行了一些改造,一方面让饮水机来去学习不同区域同事的喝水习惯,就是包括喝多少水量,什么时间喝水以及喝冷水还是热水,另外一方面就设定一个节能目标。大概经过了有三个多星期的学习,基本上云端所控制这些饮水机的习惯和人实际使用习惯的匹配度整个在时间线的误差不会超过15分钟,就是我关掉然后再把它打开,保证同时们无论是喝冷水和热水的时间差不到15分钟。

而同样的技术和方案其实可以应用在非常多的家用电器里面去,从而能实现节能和用户的体验两者互不干扰。同时也可以应用在很多工业领域内,比如工业的注塑机、风电机车等,既能够保证节能,同时也能够提高本身的生产效率。所以整体上而言,其实就是根据设备本身的用户使用习惯,然后收集用户使用习惯的数据,对用户使用习惯进行预测,同时让设备的运行跟用户的个性化使用习惯达到很好的契合,从而实现了一种新的基于人工智能的推荐体验和产品体验。

评论