工业4.0技术催生下一场生产革命

日本:一是采用“小生产线”的企业增多,本田公司通过采取新技术减少喷漆次数、减少热处理工序等措施把生产线缩短了40%,并通过改变车身结构设计把焊接生产线由18 道工序减少为9 道,建成了世界最短的高端车型生产线。二是采用小型设备的企业增多,日本电装公司对铝压铸件的生产设备、工艺进行改革,使得铸造线生产成本降低了30%,设备面积减少80%,能源消费量降低50%。三是通过机器人、无人搬运机、无人工厂、“细胞生产方式”等突破成本瓶颈,佳能公司从“细胞生产方式”到“机械细胞方式”,再到世界首个数码照相机无人工厂,大幅度地提高了成本竞争力。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201608/295931.htm此外政府加大了开发力度,加大对3D 打印机等尖端技术的财政投入。2014 年,经济产业省继续把3D 打印机列为优先政策扶持对象,计划当年投资45 亿日元,实施名为“以3D 造型技术为核心的产品制造革命”的大规模研究开发项目,开发世界最高水平的金属粉末造型用3D 打印机。

制造的转变与未来发展路径

德国和美国政府已经拨出专项资金,用于战略研究和工业4.0的实现。德国拨款2.22亿美元用于德国联邦教育与研究部(BMBF)的RES-COM等项目。同样,美国已经推出了Smart Manufacturing Leadership Coalition等研究项目。

包括英国在内的其他国家也对工业4.0表现出很大的的热情。GAMBICA和CLPA等制造商和贸易机构已经对此表示支持。虽然这些国家还未宣布推出重大举措,但它们肯定已经对工业4.0作出了有力支持。

令人高兴的是,与工业4.0相关的许多技术已经出现。但是,要采用这些技术,企业需要花费巨额资金,尤其是那些希望抢先采用这些技术的公司。

对于大多数公司来说,向工业4.0的转变将是一个渐进的演变,而非一种迅速的革命。未来几年,旧系统对制造业来说仍然是必要的。

作为世界上“最大的工厂”,中国在制造领域发挥着巨大的作用。在中国经济需要转型升级的当下,中国的制造业正在从“中国制造”向“中国创造”迈进。

但是,面对发达经济体如火如荼的再工业化运动,以及东盟国家、印度及拉美国家试图超过中国的阻碍。这样的形势之下,保持增长,同时促进产业升级,对于中国制造业领域来说,仍然是最大的挑战。

鲁思沃博士建议,通过发展技术创新,促进绿色制造,转型为以服务为基础的制造业,中国就能沿着全新的道路走向以高技术含量、优异的产品质量、低能源消耗以及高经济效率和充分利用人力资源优势为特征的工业化。同时,他认为,提高生产力、加快产品上市、灵活的生产模式以及提高资源效率,是从“中国制造”转向“中国创造”的关键因素。

为了实现这一转变,需要先进的技术和高效的生产体系。因此,制造企业应该逐步转向信息化、数字化和智能化,从而将生产水平提升到一个新的高度,为“引领制造业未来”做好准备。

而数字化的企业平台,就是企业实现全生命周期两化融合的途径。西门子(中国)有限公司执行副总裁、工业业务领域总裁吴和乐博士向记者介绍,数字化企业平台是实现数字制造的载体。它可以实现包括产品设计、生产规划、生产工程,到生产执行和服务的全生命周期的高效运行,以最小的资源消耗获取最高的生产效率。

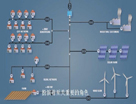

该平台的实现需要企业以数字化技术为基础,在物联网、云计算、大数据、工业以太网等技术的强力支持下,集成目前最先进的生产管理系统及软件和硬件,如产品生命周期管理(PLM)软件和制造执行系统(MES)软件以及控制和驱动技术等。

在提升资源效率层面,制造业企业首先需要考虑设备层面的资源效率提升方案,例如高效电机、变频器等进行设备层面的节能。同时,企业需要将眼光放远,关注能够使全生命周期资源效率提升的整体解决方案。

所谓整体解决方案,指将现有的技术和创新全部整合到一个数字化企业平台中,从企业层面到设备层面给出“基于成本设计”及“基于节能和资源设计”的完整资源方案。产品开发流程和生产流程中的所有环节在生产开始之前就已在虚拟环境达到了最优化。产品设计和生产任务配置所消耗的时间、人力、设备和原材料资源会得到大幅缩减,生产流程也会大大改进。

工业4.0给人类社会的影响

工业4.0将带来五大机遇。一是可以通过使用新的数字化技术来提升效率和生产力,以重获竞争优势并实现跨越式发展;二是可利用中国顶尖的互联网生态系统来实现完全数字化的价值链,并提供全新的产品和业务模式;三是可把握日益扩大的中产阶层对个性化定制产品的需求,并升级制造业部门以实现大规模定制化生产;四是满足客户对生命周期加快的期望值,提升供应链的速度和灵活性;五是通过更好地理解和满足客户需求来提升其满意度。总体来看,他认为工业4.0给中国带来的收益主要体现在企业的生产效率提升上。

未来5至10年间,越来越多的本土公司会遵循工业4.0时代的要求发展,这将提升国内制造业的整体生产效率。转换成本(不包括材料成本)的提升幅度为15%~25%。如果将材料成本考虑在内,那么能实现5%~8%的提升幅度。据计算,制造业累计产品销售成本约85万亿元,这意味着中国工业总体生产效率有4万亿~6万亿元的提升潜力。值得注意的是,各行业的改善程度会参差不齐,工业元件生产商可能实现最高的生产效率提升幅度(20%~35%),而预计汽车公司的提升幅度只有10%~20%。

针对中国在落实工业4.0技术方面存在的四大挑战,即:不同行业和企业网络内部制造业的成熟程度及工业4.0的准备度差异极大;其他发达国家落实工业4.0技术后竞争压力会进一步加剧;工业4.0需要跨部门乃至公司上下的通力协作;工业4.0相关议题需要企业发展全新的能力,杜伟建议企业可以分别采取以下四大应对措施。

一是因为成熟度不同需要制定有针对性的战略,各企业实施工作的起点也不尽相同;二是中国可利用其快速行动的优势来发展竞争力,并在工业4.0大潮中实现跨跃式发展;三是需由上而下推动变革,并推动流程、企业文化和思维方式的转型;四是中国政府和企业必须密切合作,对专家和员工的教育培训进行持续性投入。

波士顿咨询公司推出的新报告《工业4.0:未来生产力与制造业发展前景》指出,零部件、机器和人员之间的互联互通性日益加强,由此生产系统的速度和效率分别能提升30%和25%,同时大规模定制也将实现快速发展。

报告认为,在中国,工业4.0带来的收益主要体现在生产效率提升上。未来5-10年间,越来越多的本土公司会遵循工业4.0时代的要求发展,这将提升国内制造业的整体生产效率。转换成本(不包括材料成本)的提升幅度为15-25%。如果将材料成本考虑在内,那么能实现5-8%的提升幅度。据计算,制造业累计产品销售成本约85万亿元,这意味着中国工业总体生产效率有4万亿元-6万亿元的提升潜力。各行业的改善程度会参差不齐。

报告强调,未来会出现更多就业机会,同时淘汰一些过时的岗位。生产企业将越来越多地使用机器人和其他一些先进技术来辅助人工。这就意味着劳动强度大的常规工作岗位会不断减少,而更多的工作岗位需要具备灵活应对、解决问题和提出定制化解决方案的能力。

评论