双极发射极跟随器:具有双通道反馈的RISO

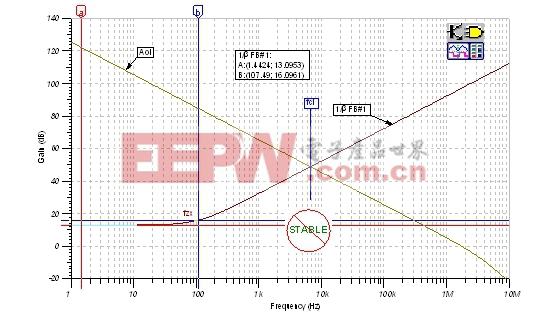

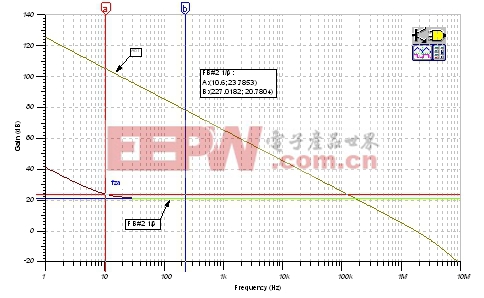

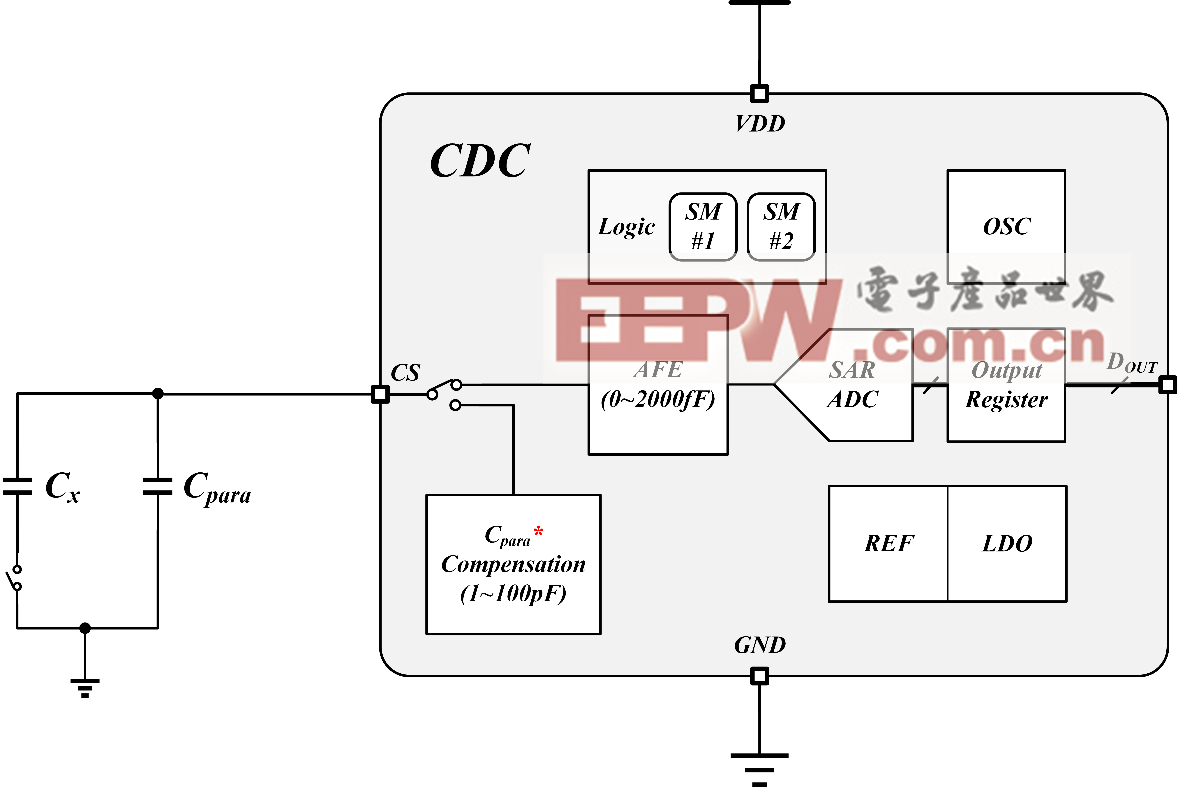

FB#1 1/β的结果标示在图51中的OPA734 Aol曲线上。在环路增益为零的fcl处,我们发现,接近速率为40dB/decade:

[(Aol曲线上的-20dB/decade)-(FB#1 1/β曲线上的+20dB/decade)=-40dB/decade接近速率)]

为此,接近速率的历史数据表明了存在不稳定性。而且,我们对FB#1的分析是基于zero、fzx=183.57Hz,低频1/β=13.09dB的情况。从图51中可以看出,我们的一阶分析准确推算出了FB#1 1/β的数值。

|

| 图51:FB#1 1/β曲线:CMOS RRO。 |

|

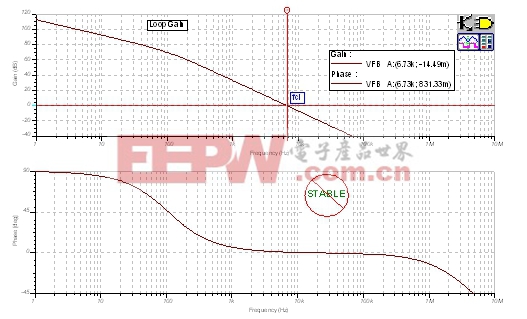

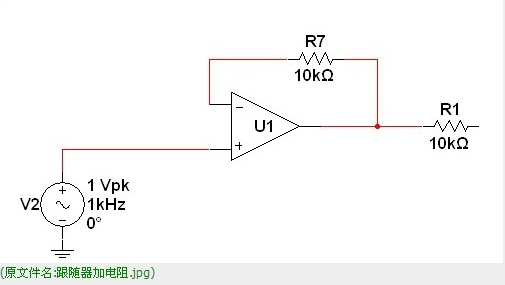

| 图52:具有双通道反馈的RISO:发射极跟随器FB#1环路增益分析:CMOS RRO。 |

从图52中我们发现,只配置FB#1的电路环路增益分析显示,在环路增益为零的fcl处,相位裕度接近零。这样,就明确证实了电路的不稳定性。通过观察图51中Aol曲线上的FB#1 1/β标绘点,可推算出环路增益曲线上的极点和零点。

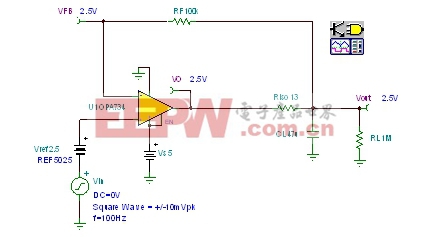

如果我们有任何疑问,或如果只采用FB#1构建参考缓冲电路,此时,我们可运用图53中的电路,进行实际的瞬态稳定性测试。

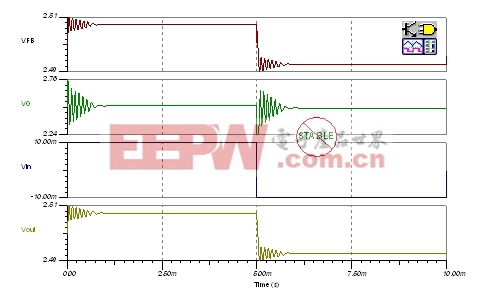

图54中的瞬态稳定性测试结果同时与Aol曲线上的1/β值和环路增益曲线一致,因此,证明了只采用FB#1构建参考缓冲电路,将导致电路运行的不稳定性。

|

| 图53:FB#1瞬态稳定性测试电路:CMOS RRO。 |

|

| 图54:FB#1瞬态稳定性测试:CMOS RRO。 |

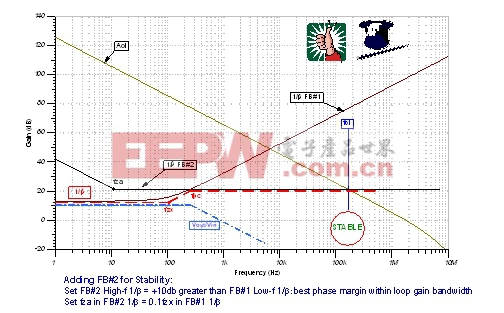

现在,我们必须弄清楚如何合成一种解决方案,以保证设置电容性负载参考缓冲电路的稳定性。此时,我们进一步了解如图55所示的Aol曲线和FB#1 1/β曲线。如果我们添加图55所示的FB#2 1/β曲线,我们就会看到一条最终的1/β曲线,这样,根据fcl处的接近速率在历史上的稳定性经验,可以推断电路的运行也将是稳定的。

另外,我们将促使fpc低于1/β曲线中的fzx一个decade,以确保当频率低于fcl时,相位裕度优于45度。上述工作通过调整1/βFB#2的高频部分,使其比FB#1低频1/β高出+10dB。接着,设置fza,使其至少低于fpc一个decade,以确保当实际应用中进行参数变化时,能够避免BIG NOT。通过观察,我们发现,最终的1/β曲线是在FB#1 1/曲线和FB#2 1/β曲线中选择最小数值的1/β通道而形成的。

务必请记住,在双反馈通道中,从运算放大器输出端至负极输入端的最大电压反馈将主导着整个反馈电路。最大的反馈电压意味着β值最大或者是1/β值最小。

最后,在FB#2取得支配地位之前,预计Vout/Vin的传输函数将随着FB#1的变化而变化。此时,Vout/Vin将会衰减至-20dB/decade,直至FB#2与Aol曲线相交,然后,将随着Aol曲线下降。

|

| 图55:FB#2图解分析:CMOS RRO。 |

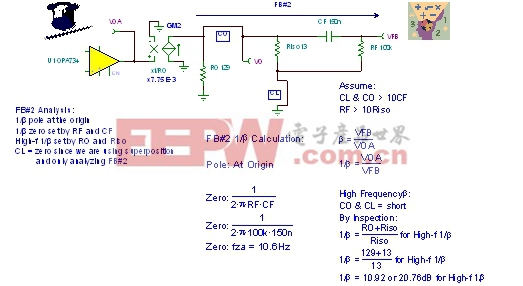

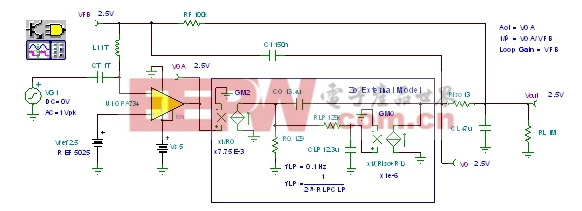

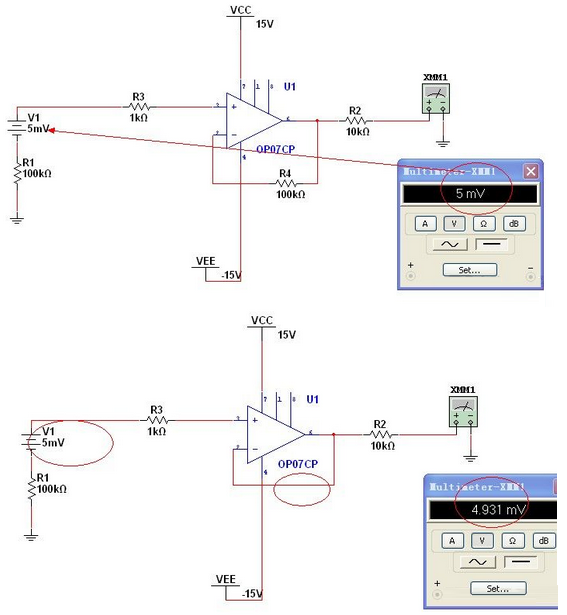

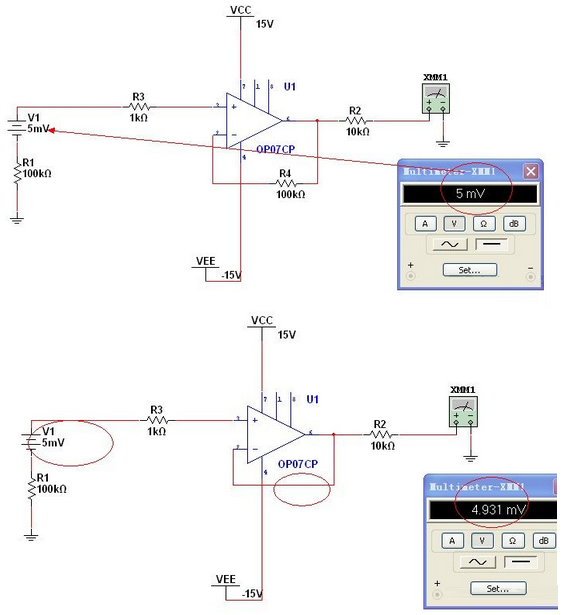

如图56所示,里面有一些主要的假设。我们将这些假设运用于几乎所有的具有双通道反馈的RISO电路中。首先,我们假设CL>10*CF,这也就是说,在高频率时,CL早在CF短路之前就短路。因此,我们将短路CL以排除FB#1,从而便于单独分析FB#2。另外,我们假设RF>10*Riso,这意味着作为Riso的负载,该RF几乎完全失效。从图56和图57中具体的公式推导,我们可以看出,当zero,fza=19.41Hz(由RF和CF产生)时,FB#2在原点拥有一个极点。由于在高频时,CF和CL同时处于短路状态,所以FB#2高频1/β部分即为Ro+Riso与Riso之间的比值。FB#2 1/β的公式推导请参阅下一张图(图57),有关计算结果请参阅下图。FB#2高频1/β设置为10.92dB或20.76dB、原点拥有一个极点以及当频率为10.6Hz时的零点。

|

| 图56:FB#2分析:CMOS RRO。 |

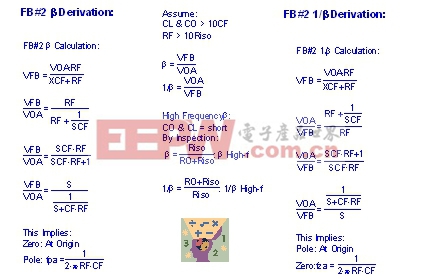

FB#2β的公式推导如图57左侧所示。由于1/β是β的倒数,所以FB#1 1/β的计算结果可以轻而易举的推导出来,具体推导过程请参阅图57右侧。从图中我们还发现,在β推导过程中的pole,fpa变成了1/β推导过程中的zero,fza。

|

| 图57:FB#2分析:CMOS RRO。 |

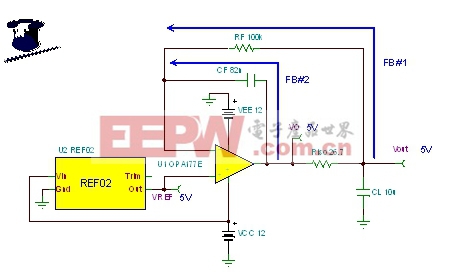

为了检验FB#2一阶分析情况,我们可采用如图58所示的Tina SPICE电路。而且,为了便于分析,我们将CL设置为10GF,因此对各种相关的频率而言,CL都等同于短路状态。但是,在开展AC分析前,仍允许SPICE查找到相应的DC工作点。

|

| 图3:FB#2 AC电路分析:CMOS RRO。 |

Tina SPICE仿真结果如图59所示。FB#2 1/β曲线正如当fza=10.6Hz以及高频1/β=23.78dB时,采用一阶分析推算出来的结果一样。另外,我们也绘制出OPA734 Aol曲线,以弄清楚在高频时,FB#2将如何与其相交。

|

| 图59:FB#2 1/β曲线:CMOS RRO。 |

如果推算的FB#1和FB#2叠加结果会产生所需的最终1/β曲线,那么我们将通过如图60所示的Tina SPICE电路开展分析工作。同时,我们还可通过Tina SPICE电路,绘制出Aol曲线、最终的1/β曲线以及环路增益曲线。

|

| 图60:最终环路增益分析电路:CMOS RRO。 |

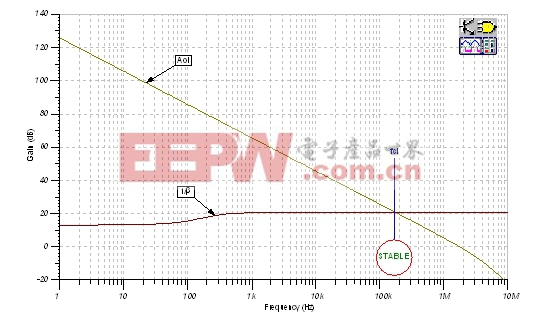

从图61中,我们可以看出,分析结果验证了我们所推算的最终1/β曲线。在环路增益为零的fcl处,推算的接近速率为20dB/decade。

|

| 图61:最终的1/β曲线:CMOS RRO。 |

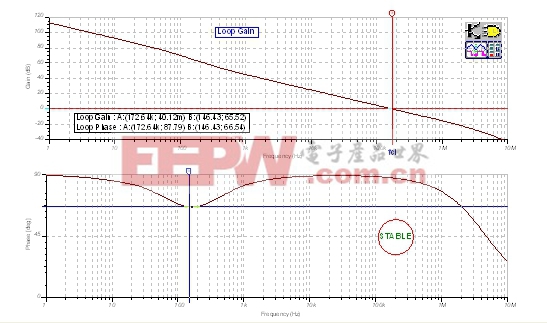

最终电路的环路增益相位曲线(采用FB#1和FB#2)如图62所示。相移从未下降至66.54度以下(出现在频率为146.43kHz的地方),因为,在fcl处(频率为172.6?kHz),相位裕度为87.79度。

|

| 图62:最终环路增益分析:CMOS RRO。 |

我们将采用图63中的Tina SPICE电路对我们的稳定电路进行最后的检验-瞬态稳定性测试。

高通滤波器相关文章:高通滤波器原理

评论