基于可编程逻辑的便携式设备多节锂聚合物电池管理

这个电路在静态时仅仅消耗MAX921的4μA电流和C1、Q1、Q2的漏电流,基本可以忽略不计,非常省电。

这个电路另外一个特色是省掉了经常使用的光电耦合器,而使用电容C2代替。静态时,C2两端达到电压平衡,不消耗电能,此时,X2电压为0。U5输出高电平时,因为C2两端电压不能瞬变,故X2电压被提升。D1与D2两个肖特基二极管是起限幅作用的。仔细调整C2与R4的值就能够顺利地传递开关量信息。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/179178.htm

2 平衡充电

平衡充电是所有锂电池组所需要的充电方式,但是很多小功率的应用中实际是没有平衡充电的,如大多数的笔记本电脑电池组,这样做实际上对电池寿命的影响是相当大的。

现有的均衡技术主要分为电池间能量传递均衡和外部能量输入均衡。电池间能量均衡就是把高电量电池的能量给低电量电池充电。这种方法最大的问题就是控制起来很复杂。

现在很多专用芯片或者单片机解决方案使用的是外部均衡的方式,这种方式是通过可控制的耗能来实现的。这种方式中一般都是使用一个耗能元件来消耗能量,从而等待其他电池单元充满或者降低某些单元的电压。这种方案的缺陷在于稳压二极管上的耗能太大,造成的发热量是不能忍受的。

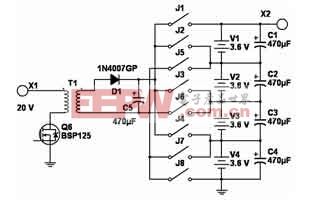

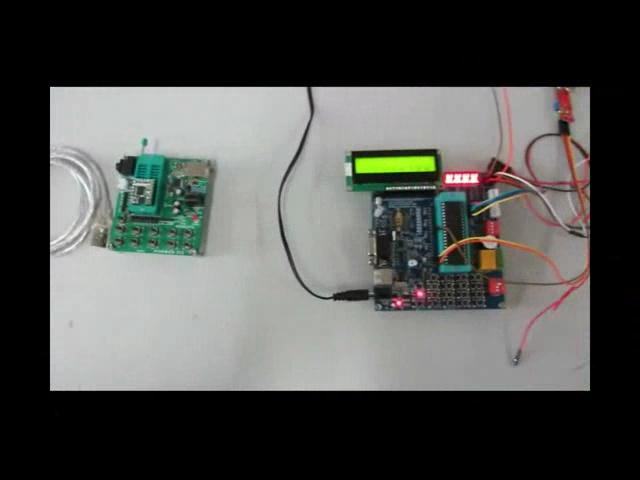

图4 实际充电方式图

实际使用的充电方式如图4所示,当然,这只是一个示意图,不包括电流检测电路(输入到变压器之间)和电压检测电路(变压器次级绕组)。其中,开关阵列是用功率MOSFET实现。

这种做法,管子都工作在开关状态,耗能很少,另外电池没有串联二极管,可以获得最大输出。不足之处还是电路比较复杂,由于要匹配每个电池的电压,所以要求输入充电电路是隔离的。这里采用T1变压器作为隔离,因为开关频率可以做得很高,T1变压器的体积很小。

整个充电电路工作在开关状态,不再添加任何的控制模块,由FPGA直接控制场效应管,电流检测和电压检测电路的输出也转化为开关量直接传给FPGA。

充电分为四个步骤:

a) 检测是否有电池单体低于2.5V,如有,使用5%的占空比对低于2.5V的电池轮流充电,使其升压到2.5V;

b) 打开J1和J8,对整体进行大电流充电,同时测量电池单体的电压,如果有电池单体达到4.2V,进入下个步骤;

c) 逐渐降低占空比,使单体电池的最高电压维持在4.2V,直到占空比5%;

d) 对未到4.2V的电池进行轮流充电,当占空比均下降到5%时,充电结束。

这里需要说明的是,a)和d)步骤中轮流充电是通过开关矩阵实现的,并且轮流充电并不会延长充电时间,这是因为此时的占空比远远小于25%,可以在一个充电周期内分别给四个电池充电。

3 过流和低压保护

为了保证电池组的绝对安全,电池组的过流和低压保护是独立设置的,当出现问题时可直接切断电池组的输出,这种类型的电路也非常普遍,这里不再赘述。

另外需要说明的是,控制系统里面也含有非易失存储器和电池输出探测电路,当探测到保护电路动作的时候,当前的信息将保存到非易失存储器中,以供日后分析。

总结

多节锂电池组成电池组是现在便携式较大功率设备的必然选择,如何管理和维护这个电池组使其高效长寿命地工作也是摆在电子设计师面前的任务。

本文提供了一个新思路,即采用简单而精确的电路,将复杂的模拟量转化为数字量,从而简化外部电路的设计,把复杂的充电时序控制交给可编程逻辑来处理。这样做不仅非常灵活,精度高,而且还降低了成本。

评论