多晶硅产业竞争无序

“中国的多晶硅产业还处于野蛮生长阶段。”一位多晶硅企业人士这样描述行业现状。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/116412.htm他介绍,最早的光伏行业是一个很小的工业,很边缘,也只有很少的人在做。2003年左右,德国出了一个光伏补贴政策,欧洲光伏市场需求就此打开。

“当时因为欧洲市场非常大,以前做这个行业的人太少,产品供不应求。”他回忆过去的好日子,“那时候,只要硅料质量能过关,马上就能卖掉,都是400美元1千克。”

随着市场的培育,又有一些并不是光伏行业的中国企业进入,比如赛维LDK,“这些人可能有国际市场的经验,或者相关产业的经验,比如半导体,或者电器”。

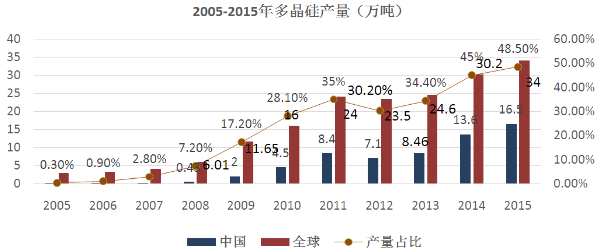

造富神话引来更多中国人进入多晶硅料行业,直到国家发改委出台规定提高多晶硅准入门槛,限制3000吨以下多晶硅项目进入。

但现在,供不应求、是货就能卖的多晶硅暴利时代结束,硅料价格和市场投资也回归理性,等待进入者和即将进入者的将是拼产品、拼成本的“贴身肉搏”。

“虽然国内多晶硅料有缺口,也需要进口,但是相比国外30美元每千克的成本,中国多晶硅提纯产业的成本仍然在40—50美元,但现在市场售价也就50美元左右,怎么赚钱?”另一位多晶硅企业负责人不满地说。

“不该进来的进来了,该进来的还没有准备好”

可再生能源协会的人士说,按照中国国情,让国家来大规模投资科技,不太现实,企业应该成为技术更新的主体,但现在中国的企业过于急功近利,不会深钻高新技术产业链U形曲线的最高端。这就可能带来国内整个产业发展的恶性循环。

他举例,前两年多晶硅非常紧缺,中国企业竞相去国外采购,是中国人把多晶硅价格抬上来的。“一开始多晶硅就是每千克50美元,后来被中国人抬到了400美元,现在市场规范了,需要游戏规则。”

“如果价格和成本比国外高的话,人家为什么要买你的?多晶硅提纯这块人工的成本占得比较低,多数是自动化生产,主要是技术引进,投资回收,没有核心技术,企业哪里来的优势?”这位人士说,“政府给的支持是暂时的条件,最终还是要回归市场。”

但也有一些企业如果抓住机遇,就会脱颖而出,“比如说无锡尚德,因为施正荣自己是搞技术出身,所以非常重视技术革新,如果他们能把技术抓在手里,说不定将来就能生存下来”。

据其介绍,中国产业界有个规律,在中国没有

评论