通盘考量十大成功要素 物联网云端转型之路更顺遂

多方合作追求物联网系统层次设计

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/276422.htm他们将物联网做这类描述的目的何在?当然,如果我们所考虑的企业校园到处布满智慧终端设备,人们随时都在利用“对话频繁和持久的通讯手段”传输大量数据,那么肯定须要比15Mbit/s更多的资源与云端保持连接。

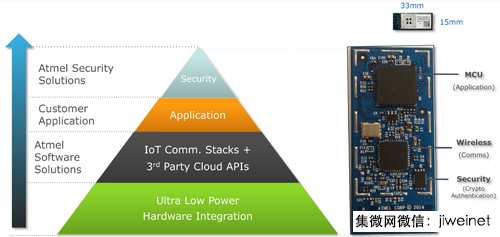

是不是这些人将IT基础设施与物联网基础设施混为一谈?为全面实施物联网,就须要采用系统层次的方法(图3),以覆盖从最细小的边缘/感测器节点(物)、各种不同类型的闸道器、一直到云端和数据中心、各种应用及服务供应商等各方面。其中包括嵌入设备或云端的数据分析引擎,带有各种软体开发套件(SDK)、通讯零组件、资料缓存、不同层级的频宽管理等工作,而全世界有能力将所有上述各项需求都集于一身的企业则是屈指可数(只能达到个位数)。

图3 物联网设计须涵盖软硬体系统方案才能实现。 资料来源:Atmel

即使能够具备这种能力,企业依然需与小设备/物一侧的企业结成合作夥伴,因此当某个人声称他们可提供一站式服务时,实际情况是:他们或者能支持某种现有物联网基础设施与云之间的通讯,并为其增加某种新特性(大部分物联网垂直市场的某种子设备),或者系统并不如他们所说的全面,甚至是这两种情况都存在。

更不用说,现阶段使用者能选择的无一例外地都是各自独立的云端和物联网系统。虽然某些公司已开始开发一种云生态系统(即所有云的云),但是在成为真正的物联网云生态系统之前,他们还有很长的一段路要走。

IT云生态系统(与物联网云生态系统相对应)历经过去几年的发展,正如最初所预期的那样,随着技术不断推广,一个无缝的和无限的虚拟环境逐渐出现,在这个环境中,通讯、存储、运算、网路和行动服务、资料分析,以及其他的商业目的都可以得到实现。

随着需先期资本支出的项目极大地减少或消失,云端服务收益模式也开始结出成果。其中包括用户可扩展性变得更加灵活和可控,不同企业可按照需求自行增加功能,以及由此而带来的即付即用等好处。云服务提供商将承担起许多企业对IT方面的要求,并成为他们至关重要的商业和通路合作夥伴。

物联网云端需求迥异

虽然有上述的种种成就,根本问题依然是:传统IT云及生态系统与物联网是否一致?答案是:虽然60-70%一样,但另外30-40%差异会让业者推出的产品铩羽而归,让看上去是为物联网准备的云,对目标应用却几乎毫无用处。

这种差异几乎存在于整个端到端系统当中,从“物”的一侧一直到云端资料中心无一例外。传统IT云、网路或行动应用云通常代表着较大的设备和较为丰富的云资源;而传统云系统中的物通常都由伺服器、自动售货机、汽车、闸道器、或智慧终端(笔电、平板、智慧手机等)所组成。

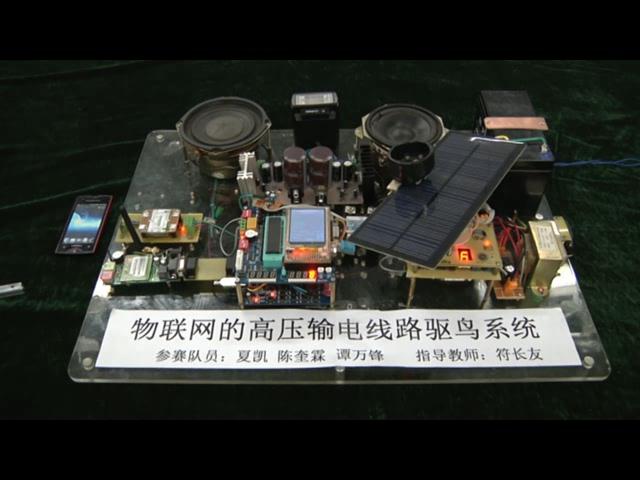

这些设备通常直接透过蜂巢式网路连接、无线广域网路(WAN)+无线区域网路(Wi-Fi)(LAN)、或光纤(WAN)+Wi-Fi(LAN)与云连接在一起。而新一代物联网中的物则更多是资源极为有限的设备,例如安装在门廊处的感测器一般利用小型电池驱动,用于探测通过后门进入房间的人,还有安装在道路设施(桥梁等)上并以电池驱动的震动感测器,以及在之前列出几个例子中的设备等。

过往的情景是在一间办公室里有二十部智慧终端设备,这些设备以墙上的电源插座供电,或透过容量较大且会定期充电的电池提供电力;相较之下,物联网云及生态系统的情景就是在同样规模的办公室里有五百种不同类型的感测器和物,如果有多间办公室,数量更会多达上千个,且大多数都在电池的驱动下工作长达数年时间(消费级别的物联网电池寿命为4-5年,工业物联网的电池寿命为8-12年)。

许多物联网装置安装一颗小型8位元微控制器(MCU)为大脑,具有极有限的内存和其他资源,也许还须安装在好几层的闸道器、继电器、开关,甚至是其他的物之后,位于一个处于休眠状态的网路里。当通讯连接开启时(要记住大部分时间内这些微控制器都处于不工作状态),频宽非常窄,讯息可能会在网路中通过几次传递。对于那种对话频繁、定期向物发出Ping指令模式的通讯系统来说,这种要求肯定难以满足。

物联网云端发展十大要素

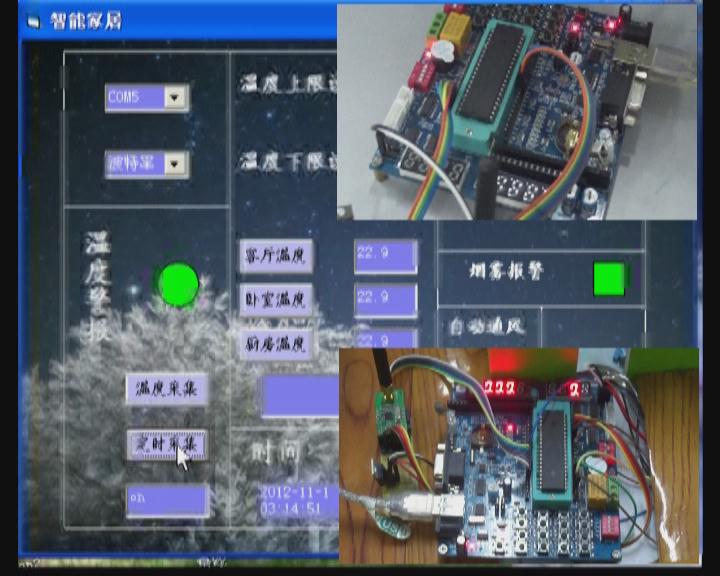

极为重要的一点是,物联网系统须能进行全面扩展和升级,且这种扩展不仅在云端侧,而是在云到物之间的连接一侧,甚至在物的一侧都应该是可行的。除安全通讯系统外,资料采集和收集能力同样也须是可扩展的,如果业者的目标是消费应用程序,那么最基本的要求之一就是要有可靠的行动应用开发平台,且能支持最常用的智慧手机操作系统。

换句话说,开发者必须让中介软体(Middleware)变得更加灵活、可扩展、能同时管理更多的物;还须对过去的整个通讯拓扑进行反思。最后,则要对分析引擎和应用开发环境给予更多的关注,根据所要开发的物联网应用程序不同,可能需要完全不同的视觉呈现工具和商业模式。

物联网相关文章:物联网是什么

评论