用于高频接收器和发射器的锁相环-第三部分

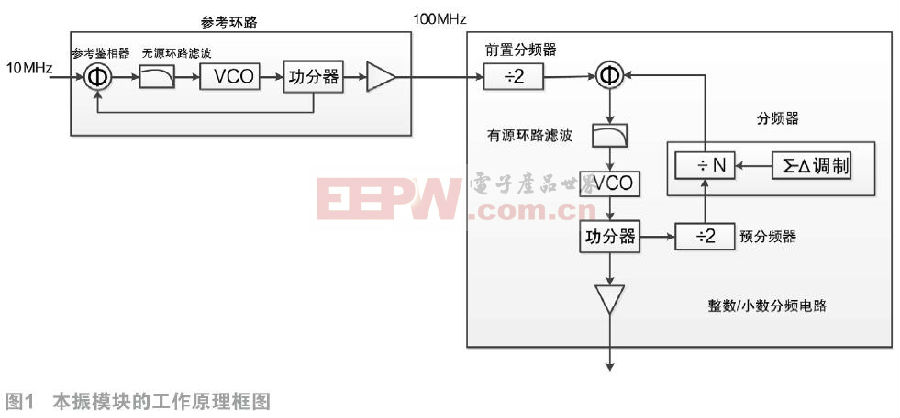

本系列第一部分介绍了锁相环(PLL),说明了其基本架构和工作原理。 另外举例说明了PLL在通信系统中的用途。 在第二部分中,我们详细考察了相位噪声、参考杂散、输出漏电流等关键性能规格,还考虑了它们对系统性能的影响。 在本部分中,我们将考察PLL频率合成器的主要构建模块。 我们还将比较整数N和小数N架构。 最后将总结市场上现有的VCO,同时列出ADI的现有频率合成器系列。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201605/290712.htmPLL频率合成器基本构建模块

PLL频率合成器可以从多个基本构建模块的角度来考察。 我们在前面已经提到过这个问题,下面将更加详细地进行探讨:

鉴频鉴相器(PFD)

参考计数器(R)

反馈计数器(N)

鉴频鉴相器(PFD)

频率合成器的核心是鉴相器,也称鉴频鉴相器。 在鉴相器中,将比较参考频率信号与从VCO输出端反馈回来的信号,结果得到的误差信号用于驱动环路滤波器和VCO。 在数字PLL (DPLL)中,鉴相器或鉴频鉴相器是一个逻辑元件。三种最常用的实现方法为:

异或(EXOR)栅极

J-K触发器

数字鉴频鉴相器

这里,我们只考虑PFD,这也是ADF4110和ADF4210频率合成器系列中使用的元件,因为与EXOR栅极和J-K触发器不同,处于解锁状态时,其输出为频差以及两个输入间相差的函数。

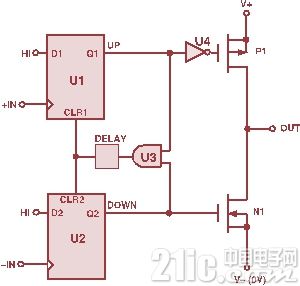

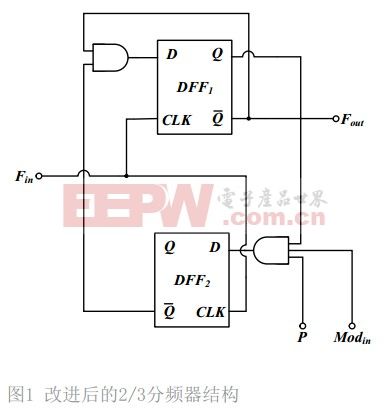

图1所示为PFD的一种实现方案,该类器件基本上由两个D型触发器组成。 一路Q输出使能正电流源,另一路Q输出则使能负电流源。 假设本设计中D型触发器由正边沿触发,则状态为(Q1, Q2):

11—两个输出均为高电平,由反馈至触发器上CLR引脚的AND栅极(U3)禁用。

00—P1和N1均关闭,输出OUT实际处于高阻抗状态。

10—P1开启,N1关闭,输出位于V+。

01—P1关闭,N1开启,输出位于V–。

图1. 运用D型触发器的典型PFD。

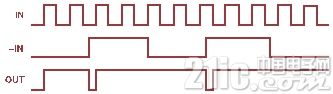

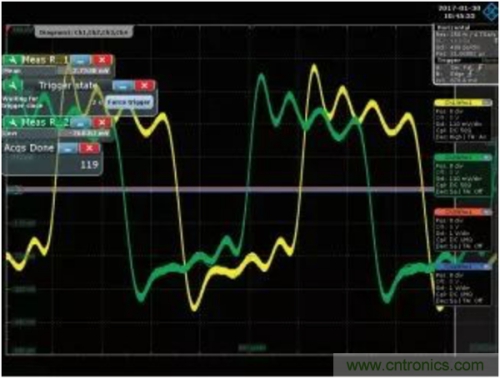

现在考虑系统失锁且+IN处的频率远高于–IN处的频率时电路的性能表现,如图2所示。

图2. PFD波形(锁频和锁相均解除)。

由于+IN处的频率远高于–IN处的频率,因此输出多数时间处于高电平状态。 +IN上的第一个上升沿会发送输出高电平,并且这种情况会一直持续到–IN上出现第一个上升沿。在实际的系统中,这就意味着输出及VCO的输入会被进一步拉高,进而造成–IN处的频率增加。这恰恰是期望达到的效果。

如果+IN处的频率远低于–IN处的,则会出现相反效果。 OUT处的输出多数时间处于低电平状态。 这会在负方向上驱动VCO,并再次使得–IN处的频率更加接近+IN处的频率,从而达到锁定条件。 图3显示了输入处于锁频和接近锁相条件时的波形。

图3. PFD波形(锁频,但相位锁定解除)。

由于+IN领先于–IN,因此输出为一系列正电流脉冲。 这些脉冲往往会驱动VCO,使得–IN信号变得与+IN信号相位对齐。

发生这种情况时,如果U3和U1及U2的CLR输入端之间没有任何延迟元件,那么输出可能会进入高阻抗模式,从而既不会生成正电流脉冲,也不会生成负电流脉冲。 这并不是一种很好的状况。 VCO会发生漂移,直到造成显著的相位误差并再次开始生成正电流脉冲或负电流脉冲。 这种循环会持续相当长的一段时间,其影响是电荷泵的输出会被某个信号(PFD输入参考频率的次谐波)调制。 由于这可能是一种低频信号,因此无法通过环路滤波器进行衰减,从而会导致VCO输出频谱中出现非常明显的杂散,该现象称为“间隙”效应。 通过在U3的输出端和U1及U2的CLR输入端之间添加延迟元件,可以确保不会发生这种情况。 添加延迟元件后,即使+IN和–IN相位完全对齐时,电荷泵输出端仍会生成电流脉冲。 该延迟的持续时间等于在U3输出处插入的延迟,称为反冲防回差脉冲宽度。

参考计数器

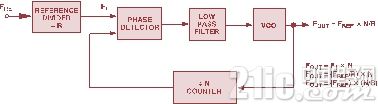

在传统的整数N分频频率合成器中,输出频率的分辨率由施加于鉴相器的参考频率决定。 因此,举例来说,如果需要200 kHz间距(如GSM电话中),那么参考频率必须为200 kHz。 但是,获取稳定的200 kHz频率源并不容易。 一种合理的做法是采用基于晶振的良好高频源并对其进行分频。 例如,从10 MHz频率基准开始并进行50分频,就可以得到所需的频率间隔。这种方法如图4所示。

图4 在PLL频率合成器中使用参考计数器。

反馈计数器N

N计数器也称为N分频器,是用于设置PLL中输入频率和输出频率之间关系的可编程元件。 N计数器的复杂性逐年增长。 除简单的N计数器之外,经过发展,后来还包括“预分频器”,后者可具有“双模”。

这种结构已经发展成为下列情况下固有问题的一种解决方案:需要超高频输出时使用基本N分频结构来反馈至鉴相器。 例如,我们假设需要一个间距为10 Hz的900 MHz输出。 可以使用10 MHz参考频率并将R分频器设为1000。然后,反馈中的N值必须为90,000。这意味着,至少需要一个能够处理900 MHz输入频率的17位计数器。

为处理此范围,需要考虑在可编程计数器之前加上一个固定计数器元件,以便将超高输入频率拉低至标准CMOS的工作频率范围内。 该计数器称为预分频器,如图5所示。

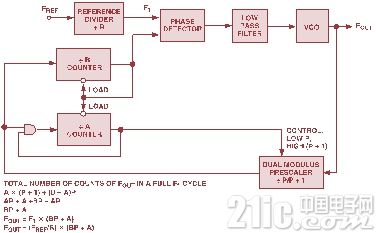

然而,使用标准的预分频器会导致其他并发症。 现在,系统分辨率降低(F1 × P)。 可通过使用双模预分频器来解决这个问题(图6)。 这种方法可以享有标准预分频器种种优势,又不会牺牲系统分辨率。 双模预分频器是一种可通过外部控制信号将分频比从一个值切换为另一个值的计数器, 通过使用带有A和B计数器的双模预分频器,仍可以保持F1的输出分辨率。 不过,必须满足下列条件:

图5. 基本预分频器。

图6. 双模预分频器。

1.如果两个计数器未超时,其输出信号都为高电平。

2.当B计数器超时时,其输出变为低电平,并立即将两个计数器加载至其预设值。

3.加载到B计数器的值必须始终大于加载到A计数器的值。

假设B计数器刚发生超时并且两个计数器均已经重新加载值A和B。我们来看看再次达到相同状态所需的VCO周期数。

只要A计数器未超时,预分频器即会以P + 1进行分频。因此,每次预分频器计数达到(P + 1)个VCO周期时,A和B计数器都会递减1。 这意味着,A计数器会在((P + 1) × A)个VCO周期后超时。 然后,预分频器会切换至P分频。也可以说,此时B计数器还有(B – A)个周期才会超时。 所需时间为: ((B – A) × P)。 现在,系统会返回到刚开始的初始条件。

所需的VCO周期总数为:

N = (A × (P + 1)) + ((B – A) × P)

N = (A × (P + 1)) + ((B – A) × P)

= AP + A + BP – AP

= AP + A + BP – AP

= A + BP

= A + BP

评论