中芯国际霸气捧出10个IPO,给国产设备材料撑场子!

编辑 | Panken

芯东西6月20日报道,近日,国产CMP(化学机械抛光)设备龙头华海清科上市,其12英寸CMP设备打破了国际巨头垄断,为中芯国际、华虹和长江存储等国产晶圆制造厂商提供了自主可控的CMP设备。值得注意的是,华海清科的首台12英寸设备就是向国产晶圆代工龙头中芯国际出货进行验证,公司也在中芯国际的陪伴下成为了CMP设备领域的国产龙头。上市仪式中,华海清科董事长路新春与国家02专项总师叶甜春都盛赞了中芯国际等下游晶圆制造企业对半导体设备国产化的支持。而产品率先在中芯国际通过验证,随后打入国内外市场,最终发展壮大、实现国产化的故事,并非仅有华海清科一例。拓荆科技、芯源微、北方华创、中微公司、上海新阳、沪硅产业等国产半导体玩家都有核心产品首先在中芯国际通过验证,之后成为了细分领域的国产龙头。中芯国际作为国产晶圆代工“一哥”,在面对使用新的国产半导体设备、材料风险时,愿意培养国产半导体设备和材料企业。其更是亲身带出了一批国产半导体设备、材料IPO,推动国产半导体供应链成长。

▲中芯国际带出的十大半导体设备、材料IPO情况(截至2022年6月20日)

01. 国产设备、材料难过验证关中芯国际成为试金石对于中国半导体产业,上游的半导体设备和材料既是被“卡脖子”的重要领域,也是国产半导体企业飞速成长的赛道。至今,沪硅产业、中微公司、北方华创、芯源微、拓荆科技、盛美上海、屹唐股份、华海清科等各大细分领域材料、设备龙头相继上市,加速了半导体材料和设备领域国产化。而很多国产半导体材料、设备龙头的新产品在首次打入市场时,往往会优先选择中芯国际这家国产晶圆制造龙头。对于国产半导体设备和材料玩家来说,新产品想要打入市场,真正地替代国际巨头的产品,不仅要在性能参数和性价比上取得优势,更要取得晶圆厂的信任,通过其漫长、严格的验证。半导体行业是一个资本密集、技术密集的行业,最尖端的先进制程晶圆厂投资往往要数十亿甚至上百亿美元,而且少数国际巨头基本占据了主要的市场份额。中国刻蚀设备龙头中微公司的招股书中写道:“半导体制造商对设备的严苛要求使得行业新进入者需要经过较长时间的技术积累才能进入该领域,长期的研发与验证对行业进入者的资本实力也提出了很高的要求。”

▲中微公司产品的验证阶段(图片来源:中微公司招股书)

出于对良率和成本等核心竞争力的考虑,晶圆厂在很多时候不具备使用新进入企业产品的意愿。有中芯国际的内部人士对芯东西提及,上游的设备厂商必然都希望能够得到名企大厂的背书,但这种验证对晶圆厂来说存在较大的风险,选择也会更严。对国产半导体设备厂商和材料厂商来说,中芯国际就是其验证的首选,也是一块试金石。不过,尽管验证十分困难,但设备和材料产品一旦通过验证并实际进入产线,即进入了下游客户的合格供应商名录,后续采购需求也会相对稳定。华海清科、拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创等公司的新产品在通过中芯国际验证后,由中芯国际开始逐渐打开了国内乃至国外的晶圆厂市场,对国际龙头的产品起到了替代作用。02.助力五大国产设备龙头国产设备进入12英寸产线华海清科、拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创五家细分领域国产设备龙头的成长都离不开中芯国际的支持。具体来说,华海清科、拓荆科技和中微公司的首台产品都由中芯国际进行验证,随后其产品才逐渐打入国内其他的晶圆厂,逐步替代了外国龙头的产品;北方华创的验证单位就是中芯国际,其12英寸刻蚀机、清洗机、氧化炉等设备都由中芯国际进行验证;芯源微的前道晶圆清洗机由中芯国际率先进行验证。1、中微公司:等离子刻蚀设备率先进入中芯国际中微公司2004年8月在上海张江启动运营,产品主要为半导体刻蚀设备。据媒体报道,2007年,中微公司推出了应用于65纳米至45纳米高端芯片生产的刻蚀设备,并率先在国内12英寸产线上进行试用。从时间上看,中芯国际是国内唯一拥有12英寸晶圆产线的企业,该产品试产验证有很大可能在中芯国际进行。此后,这种合作也有所延续。中微公司等离子体刻蚀设备Primo AD-RIE装配中芯国际,首次进入中国大陆客户生产线,用于32nm至28nm制程。至今,中微公司产品已成功进入国际龙头的7nm产线,成为了国产半导体设备龙头之一。2、北方华创:多个28nm产品在中芯国际验证北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司于2017年2月战略重组而成,是国内半导体设备龙头,其半导体产品包括刻蚀、薄膜沉积、氧化、清洗、量测等多个领域,被誉为中国“应用材料”。据悉,北方华创承担了较多的02专项装备项目,其验证单位就是中芯国际。中芯国际承担了北方华创大部分专项项目(半导体设备)的验证工作,帮助北方华创完成了氧化炉、刻蚀机、清洗机等半导体设备90/55/40/28纳米工艺验证。北方华创能够有如此多的产品打入28nm,中芯国际的功劳不可埋没。

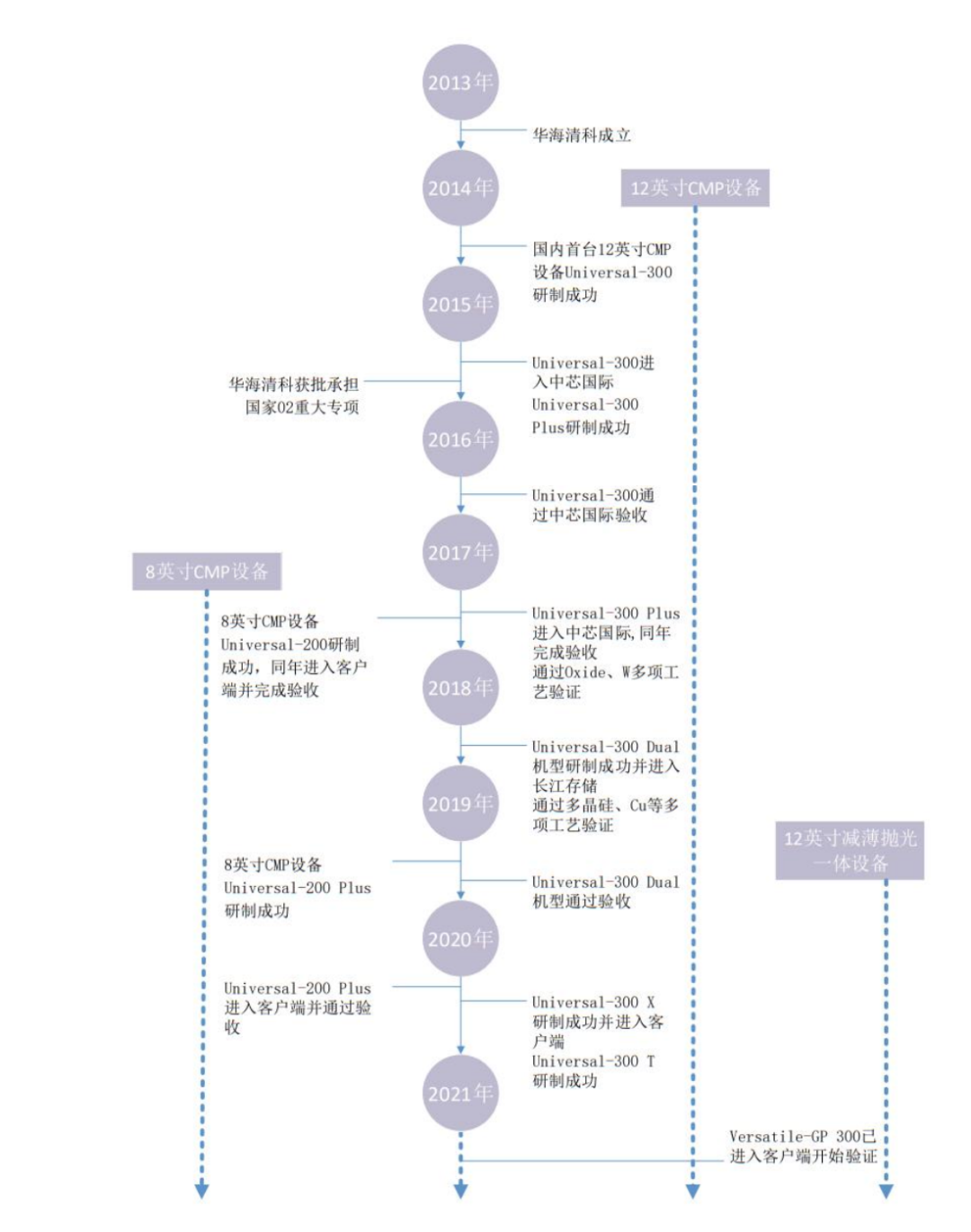

▲华海清科发展历程

03.带出五大材料供应商覆盖硅片、光刻胶等领域除了半导体设备,安集科技、江丰电子、上海新阳、晶瑞股份、沪硅产业等半导体材料上市公司也是“中芯链”的重要成员。1、沪硅产业:打破国际龙头12英寸硅片垄断沪硅产业成立于2015年12月,其旗下的上海新昇是我国首个12英寸半导体硅片供应商,为国产晶圆制造企业提供了自主、可控的12英寸硅片。研制12英寸硅片成功后,上海新昇在2018年陆续通过了上海华力微和中芯国际的验证,正式打破了此前被信越化学、胜高、SK siltron等国际龙头对12英寸大硅片的垄断。2、上海新阳:刻蚀清洗液等产品率先进入中芯国际1999年7月,上海新阳成立,其拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大技术,能够为下游厂商提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化整体解决方案。具体来说,上海新阳是中芯国际的蚀刻清洗液供应商,其大马士革硫酸铜、铜线干法蚀刻清洗液、铝线干法蚀刻清洗液等产品率先用于中芯国际S1产线。3、安集科技:中芯国际助力实现国产替代安集科技成立于2006年2月,产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂等。安集科技为中芯国际批量供应CMP抛光液,中芯国际也是安集科技的第一大客户。根据其招股书,2016年-2018年期间,安集科技对中芯国际的销售占比分别达66.37%、66.23%和59.70%,其发展和中芯国际有着紧密的联系。在其支持下,安集科技打破了国际龙头对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断,实现了进口替代,并成为了行业主流供应商。

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。