第11课 串口通信

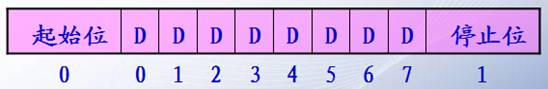

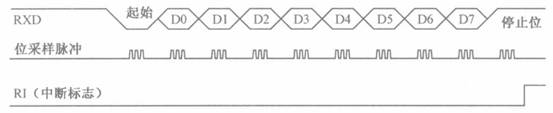

图2 方式1的数据帧格式

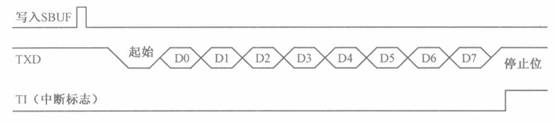

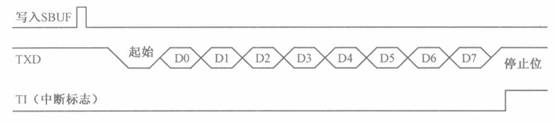

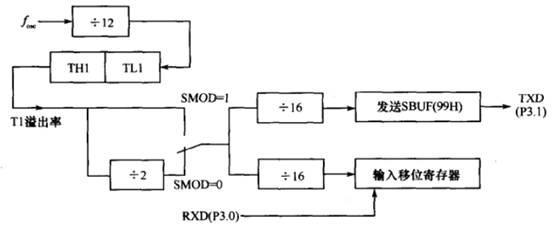

在写程序时,需看懂数据发送和接收的时序图,分别如图3、图4所示。数据发送时使用的是单片机的TXD(P31)引脚,接收时使用的单片机的RXD(P30)引脚,这里我们结合这两个引脚对时序进行分析。

图3 方式1发送时的时序图

图4 方式1数据接收时的时序图

首先我们单片机如何发送和接收一个数据。

发送时,数据从TXD(P31)端输出,当TI=0时,执行数据写入发送缓冲器SBUFF指令时,就启动了串行口数据的发送指令。启动发送后,串行口自动在起始位清0,而后是8位数据位和1位停止位,一帧数据是10位。数据依次从TXD端发出,一帧数据发送完毕,使TXD端的输出线维持在1状态下,并将SCON寄存器中的TI置1,以便查询数据是否发送完毕或作为发送中断请求信号。TI必须由软件清0。

接收时,数据从RXD(P30)端输入,SCON的REN位应处于允许接收状(REN=1)。在此前提下,串行口采样RXD端,当采样从1向0的状态跳变时,就认定是接收一起始位。随后在移位脉冲的控制下,把接收到的数据位移入寄存器中,直接停止位到来之后把停止位送入RB8中,并置位中断标志位RI,通知CPU从SBUF取走接收到的一个字符。

(2)波特率的设定

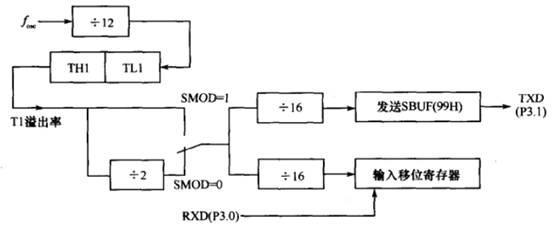

工作方式1的波特率是可变,波特率的产生与定时器1有关,其产生的电路如图4所示。

图4 方式1的波特率产生电路

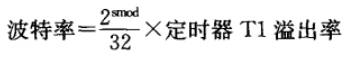

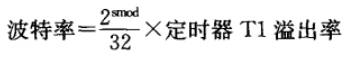

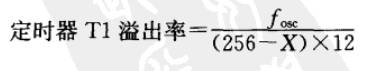

以定时器T1作为波特率发生器使用,其值由定时器1的计数溢出率来决定,其公式为:

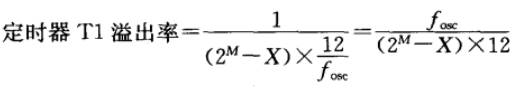

其中,T1溢出率为一次定时时间的倒数,即:

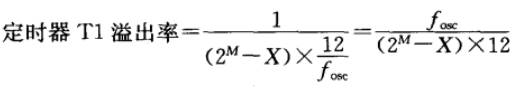

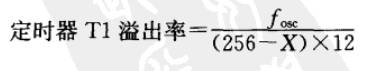

上式中,X为计数器的初值,M由定时器T1的工作方式所决定,即M=8、13或16,当定时器1作波特率发生器使用时,一般选用工作方式。之所以选择工作方式2,是因为它具有自动加载功能,可以避免通过程序的反复装入初值所引起的定时误差,使波特率更加稳定。因此,对于定时器T1的工作方式2,其溢出率又可简化为:

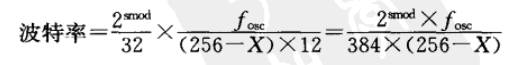

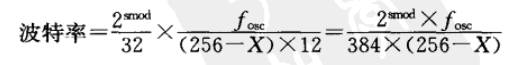

此时,波特率为:

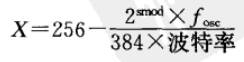

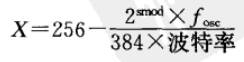

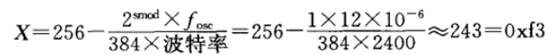

因此计数初值X的值为;

例如,设两机通信的波特率为2400波特,若晶振频率为12MHZ,串行口工作在方式1,用定时器T1作为波特率发生器,先定时器工作在方式2(要禁止T1中断,以免产生不必要的中断带来的频率误差)。

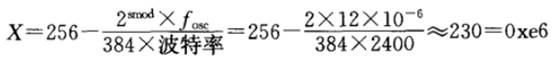

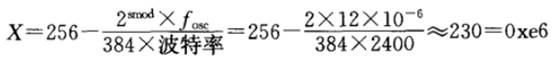

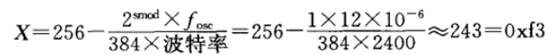

若SMOD=1,则计数值X的值为:

若SMOD=1,则计数值X的值为:

5程序举例

在具体操作前,需对与串行口相关的寄存器作一些设置,主要用来设置跟波特率产生相关的定时器1、串行口工作方式以及中断的一些设置,具体如下

(1)确定定时器的工作方式

(2)计算定时器的初值

(3)启动定时器

(4)设置SCON寄存器

(5)中断设置

评论