卢秉恒再谈3D打印:革命性行业正在崛起!

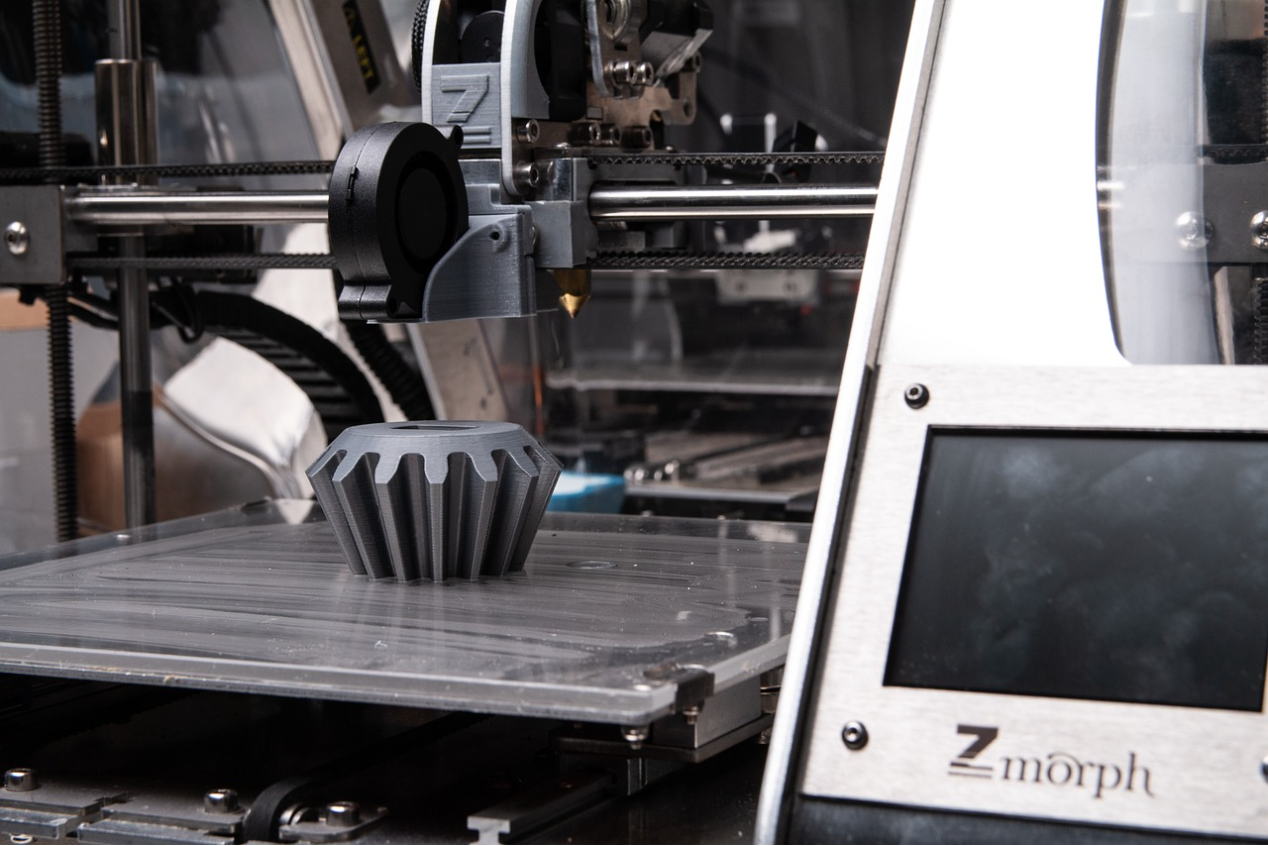

在应用方面,我国工业级设备装机量据全世界第四,但金属打印的商业化设备还主要依靠进口。非金属工业型打印机,我国60%以上立足国内。小型FDM打印机,太尔时代已批量出口,销量跻身世界前列。但国产工业级装备的关键器件,如激光器、光学振镜、动态聚焦镜、打印头等主要依靠进口。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201601/286189.htm工业级3D打印材料的研究刚刚起步,除了个别研发能力强的公司研发了少量材料外,3D打印的材料基本依靠进口。一些公司刚开始研发。

从产业的发展,我们发展的太慢。美国有两家最大的3D打印公司,今年达到近10亿美元的规模。而我们企业基本是校办企业起家,最多1个多亿人民币产值。而现在进口设备大举进攻中国市场,金属打印装备,国外则实行材料、软件、设备、工艺一体化捆绑销售。我们必须研发核心技术与原创技术,打造自己的创新链与产业链。现在国内已经有若干3D打印公司上市,科技开始与资金结合,这是一个良好的开端。

3D打印从质和量两方面对国家战略地位和今后的科技发展都产生重大影响的技术。3D打印技术正处于一个技术的井喷期,产业的起步期,企业的跑马圈地期。

3D打印的任意性为产品和装备的创新设计开辟了巨大的空间,为各行业会带来巨大的效益。我们应该抓紧标准的研究,3D打印的数据标准可能影响到装备和应用两个方面,我们必须有话语权。在航空件和高端医疗器械方面,要积极研究面对3D打印个性化制造产品准入的标准,以有利于新技术的应用。要加强基础研究,发展原创技术,在3D打印的新材料研发,显著提升打印件的质量和打印效率等方面有创新技术;要建立创新体系,为企业提供核心技术和共性技术;要攻克关键核心器件,打造产业链;要引导金融资本,助推3D打印企业做大做强,形成若干个具备国际竞争规模的企业。

中国制造2025与协同创新

比较中、德、美三国,德国的工业优势在于质量过硬、基础雄厚、工艺严谨;美国的优势在于:社会创新、高科技优势、集全球资源与精英;而我们中国的重要优势:一个比较完整的工业体系、内需市场巨大、人力资源丰富。

面对我们存在的阶段性差距,需要工业2.0、3.0的补课(质量优先、机器人和高档数控机床等自动化技术)的同时,发展工业4.0。因此需要追赶与跨越并举;必须发挥政府科学而有力的调控作用,汇集有限的社会资源,做好协同创新。需要我们扬长避短。

我们巨大的市场需求,必须保护,充分利用,以引导和支持我们的装备制造。一个领域的需求,就可以带动一个装备领域的发展。如航空航天、汽车领域对高档数控机床的需求。我们如何通过大飞机、两机专项及军工技术改造的机遇,拉动我国的机床工业,同时形成高端装备的雄厚发展基础?建议项目采购采取信息安全的一票否决制。各项计划、各个行业的互动协同发展,是我们大国制造应该认真思考的问题。例如许多地区在提机器换人,我们要警惕:切莫洋机器人上岗,中国工人下岗了。在新产品研发时,就开始与国产化制造装备并行,注意第一罐奶粉效应。在民用领域。培养人民的消费观:人人为培育民族工业贡献。

对目前我国的共性技术缺位,需要创新思路,进行国家级创新中心建设。

德国弗朗霍夫研究院是德国工业创新的策源地。开始于1949年。现在建设有67个专业研究所。每个研究所往往建设在大学附近,2-3名具有企业高管经历的教授领军,400余人规模,4万多平方米面积。其经费来源政府资助、项目经费及企业委托各占1/3。保证了代表先进水平和企业需求的研究。德国研究机构持之以恒的研究成就了德国装备制造的精良。

美国发现他们的基础研究与产业化技术之间存在鸿沟。于是启动了制造创新网络计划。由NIST牵头,收集社会建议与组织评审,成熟一个建设一个:已建有增材制造、轻量化、数字化设计制造等制造创新网络。其机制特点聚集现有资源,快速组建创新链,课题实施时的最优资源组合,知识产权协议从研发开始,采取网络化运行、重视创新工艺与标准的研究等。

我国可以参考两国路径,探索适用我国国情及能实现中国制造2025任务的道路。建设一批能协同社会创新资源,为产业提供核心技术与共性技术的创新中心。避免科技资源的浪费和低水平的重复研究。

在产学研协同方面,应该正确理解企业为主体。企业要成为投资研发、应用成果、集成成果的主体。产学研形成长效合作机制,把科研机构、人员与企业创新的积极性调动和发挥出来。

在全社会的协同机制方面,加强科技计划协同,按技术成熟度,各部委分工协作,各计划形成接力。

国家科研计划应以标准、基础研究为先,重视产业化共性技术,以创新思想、发明专利为评审依据。

在金融与科技、产业的协同方面,改善制造业的资金环境。目前我国制造业产业利润率低于同期银行贷款利率,而贷款利率如:台湾1.92%,美国大约1.5%,但我们贷款利率往往达7-8%,而制造企业的纯利润一般低于我国的贷款利率。要改善中国制造业发展的资金环境,如何引导金融资金更多更快地流向实体经济、流向有潜力的先进制造业,加强资金对创新的支持力度,让创新力量及时得到资金支持,是中国制造2025能否顺利实施的重要关键问题。

在人才协同方面,建立正确的学科评估标准,引导创新与工程能力培养。倡导科研人员的论文更多地写在产品上,写在装备上。中国制造2025还需要培养一批工业4.0时代的企业家和科技领军人,既精通制造工艺,又具有互联网思维,能充分利用社会创新资源。创新型社会还需要一大批创客、极客,需要马斯克式的人物,有浓厚的科学兴趣和强烈的创新欲。

评论