关于中、高压变频器的一些知识

式中:P为有功功率;S为视在功率;U为正弦电压有效值;I为总电流有效值;I1和φ1分别为基波电流有效值及其与电压的相角差。一般称ν=I1/I为电流波形畸变因数,cosφ1为位移因数或基波功率因数,即这时功率因数是由电流波形畸变和基波位移两个因素决定的。v也可表示为ν=,其中THDi=为总电流畸变率,反映电流的失真程度。

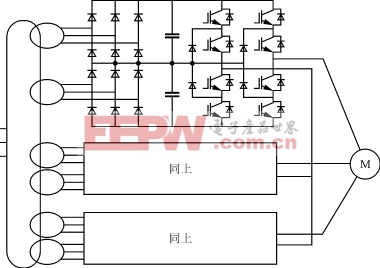

因为中、高压变频器都是大容量,更必须设法减少谐波对电网的影响,并提高功率因数。目前采用的整流电路有如下几种形式。 31整流电路的一般多重化图12是二重串联联结电路。整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形连接,构成相位互差30°、大小相等的两组电压,接到相互串联的两组整流桥。变压器一次绕组和两组二次绕组的匝比为1∶1∶。图13为该电路输入电流波形。其中图13(c)是三角形接桥电流iab2〔波形见图13(b)中虚线〕折算到变压器一次侧A相绕组中的电流,图13(d)的总电流为图13(a)的ia1和图13(c)的之和(忽略了换相过程和直流侧电流脉动)。对波形进行傅里叶分析,可以知

(b)输入电流波形

(a)主电路图(c)输入电压波形

道该电流中只含12k±1次谐波(k为正整数)。同样,对多相整流电路,可以得出结论:以m个相位相差π/3m的变压器二次绕组分别供电的m个三相桥式整流电路可以构成6m相整流电路,其网侧电流仅含6m±1次谐波。例如m=2,3,4,便分别为12相,含12k±1、18相,含18k±1、24相,含24k±1次谐波,且各次谐波的有效值与其次数成反比。位移因数则均等于cosα,α为触发延迟角。对二极管整流桥来说,cosφ1=cosα=1。

图6中的输入整流器就是二重联接电路,也称12脉波电路,可以求得其ν=0.9886,THDi=0.1522。

32整流电路的特殊多重化

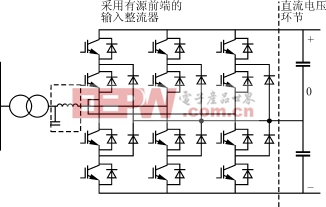

见图8(b)结构。这是一种输入变压器和电力电子部件一体化设计的电路拓扑。它利用特制的多绕组输入变压器和功率单元串联的巧妙结合,由变压器二次绕组的曲折联结,将输入电压相位互相错开。对电网而言形成多相负载,既能解决输出高电压问题,又能解决电网侧和负载侧的谐波问题。例如,对5个单元串联联结,变压器需有15个二次绕组,分为5个不同的相位组,它们互差12°电角度,最终形成30脉波的二极管整流电路。理论上29次以下的谐波都可以消除,THDi1%,可获得如图14所示的输入电压电流波形。

变压器采用延边三角形(曲折联结),再配以抽头所分割段的匝比,可以实现任意角度的相移。例如,3个和4个单元串联时,二次绕组相位要互差±20°、0°和±30、±15°,分别相当于18脉波和24脉波整流,6个单元串联则相差±25°、±15°、±5°,相当36脉波,加上由于采用二极管整流的电压型结构,电动机所需的无功功率可由滤波电容提供,所以功率因数较高,基本上可保持在0.95以上。

这种多重化方案要用特制变压器,制作较复杂,器件数量多,导通损耗大。

33PWM整流电路

PWM整流器不是用晶闸管,而是用全控型器件构成,采用与逆变电路同样的SPWM技术。图15(a)和图15(b)即为单相和三相电压型PWM整流电路,通过对它的适当控制,可以使输入电流近似为正弦波,且电流和电压同相位,功率因数近似为1。图中交流侧电感L用以滤波和传递能量,直流侧电容Cdc起着滤除直流电压上开关纹波和平衡直流输入和输出能量的作用。

图16(a)、(b)、(c)分别为PWM整流器交流侧单相等效电路和整流、逆变状态下的相量图(忽略了交

图14整流电路多重化输入电压电流波形

(c)逆变相量图

(a)等效电路图

(b)整流相量图

(b)三相电路

(a)单相电路

图15PWM整流器主电路

图16PWM整流器交流侧等效电路和相量图

流侧电路电阻),图中分别为电网电势、桥式电路交流侧PWM电压的基波分量、电感上的压降和PWM整流器从电网吸收的电流,ω为电源角频率。从相量图可以看出,只要控制和电网电压同频,且调节它的幅值和相位,满足图中所示的相量关系,PWM整流器就能实现单位功率因数的整流或逆变,从而可实现能量的双向流动。

PWM整流器也可采用三电平电路,如图17(a)所示。同三电平PWM逆变电路一样,相电压有三种电平,线电压有五种电平。在相同的开关频率下,其输入电流谐波比二电平电路要小得多。它不仅可做到单位功率因数,而且根据设计的功率定额富裕量,还可对连接在同一线路上的其它负载的无功功率进行补偿。它同时可以进行有功功率和无功功率的双向传输,实现电动和能量反馈的四象限传动,如图17(b)所示。

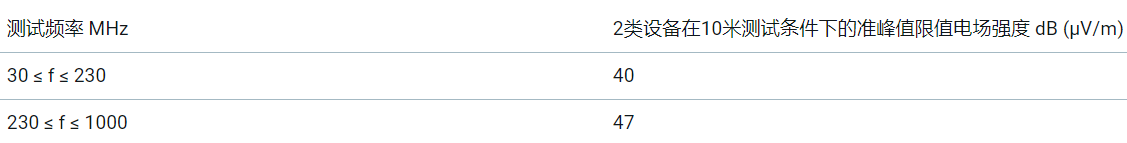

此外,有的还可在交流输入加谐波滤波器/功率因数补偿控制器。总之,通过各种措施,均可使交流侧THDi5%,λ>0.95。

上述介绍的三种整流器和逆变器中,除特制变压器多重化外,其它整流电路和逆变电路可有不同的组合,即使同种组合也可有不同的接线方案。例如图6也可构成图18电路,适用于3.3kV,1250/1875/2500kVA场合。

4控制方式根据运动方程式T-TL=(TL为负载转矩,GD2为运动系统的转动惯量)可知,控制电动机电磁转矩T便能控制转速的变化dn/dt;而电动机的转矩与磁通成正比。因此,控制转矩的关键是要对磁通进行控制,磁通控制的效果直接影响调速系统的控制性能。

中、高压变频调速和低压变频调速一样,有如下几种控制方式。

41V/f协调控制

交流电动机的感应电势E=4.44Nf迹N为绕组有效匝数)。忽略定子绕组的阻抗,定子电压U≈E=4.44Nf肌5备谋淦德f调速时,如电压U不变,则会影响磁通肌@如,当电机供电频率降低时,若保持电机的端电压不变,那末电机中的冀增大。由于电机设计时的磁通选为接近饱和值,嫉脑龃蠼导致电机铁心饱和。铁心饱和后将造成电机中流过很大的励磁电流,增加铜耗和铁耗。而当供电频率增加,电机将出现欠励磁。因为T=CmI2′cosφ2(Cm为电机结构决定的转矩系数,I2′为转子电流折算值,cosφ2为转子功率因数),磁通的减小将会引起电机输出转矩的下降。因此,在改变电机的频率时,应对电机的电压或电势同时进行控制,即变压变频(VVVF)。

V/f协调控制可近似保持稳态磁通恒定,方法简单,可进行电机的开环速度控制。主要问题是低速性能较差。因为低速时,异步电动机定子电阻压降所

图18三电平变频器

(a)主电路图

(b)四象限传动示意图

图17三电平PWM整流器

()

占比重增加,已不能忽略,不能认为U≈E,这时V/f协调控制已不能保持己愣ā

由于V/f协调控制是依据稳态关系得出,因而动态性能较差。如欲改善V/f协调控制的性能,需对磁通进行闭环控制。

42矢量控制

众所周知,直流电动机具有优良的调速和起动性能,是因为T=CmIa,励磁绕组和电枢绕组各自独立,空间位置互差90°,因而己偷缡嗟缌Ia产生的磁通正交,如忽略电枢反应,它们互不影响;两绕组又分别由不同电源供电,在己愣ㄊ保只要控制电枢电流或电枢电压便可以控制转矩。而异步电动机只有定子绕组与电源相接,定子电流中包含励磁电流分量和转子电流分量,两者混在一起(称为耦合),电磁转矩并不与定子电流成比例。矢量控制的思路就是仿照直流电动机的控制原理,将交流电机的动态数学方程式进行坐标变换,包括三相至二相的变换(3/2)和静止坐标与旋转坐标的变换,从而将定子电流分解成励磁分量和转矩分量(解耦),它们可以根据可测定的电动机定子电压、电流的实际值经计算求得,然后分别和设定值一起构成闭环控制,经过调节器的作用,再经过坐标反变换,变成定子电压的设定值,实现对逆变器的PWM控制。

矢量控制可以获得和直流电动机相媲美的优异控制性能。

43直接转矩控制

直接转矩控制也是分别控制异步电动机的转矩和磁链,只是它选择定子磁链作为被控制的对象,而不像矢量控制系统那样选择了转子磁链,因此可以直接在定子坐标上计算与控制交流电动机的转矩。即通过实时检测磁通幅值和转矩值,分别与给定值比较,由磁通和转矩调节器直接输出,共同形成PWM逆变器的空间电压矢量,实现对磁链和转矩的直接闭环控制。它不需要分开的电压控制和频率控制,也不追求单相电压的正弦,而是把逆变器和电机视为整体,以三相波形总体生成为前提,使磁通、转矩跟踪给定值,磁链逼近圆形旋转磁场。

直接转矩控制不需要坐标变换,也不受转子参数变化的影响,控制器结构简单,而仍具有良好的静、动态性能。

44无速度传感器矢量控制

高性能的调速系统均采用转速闭环。但是速度传感器的安装、维护及低速性能等方面的问题给系统带来麻烦,甚至影响系统的可靠性。因而无速度传感器的控制越来越受到关注和欢迎。问题是从易测得的定子电压、定子电流中如何计算出与速度有关的量。目前常用的方法有:利用电机的基本方程式(稳态或动态)导出速度的方程式进行计算;根据模型参考自适应的理论,选择合适的参考模型和可调整模型,利用自适应算法辩识出速度;利用电机的次谐波电势计算速度,或计算转差频率进行补偿等。 上述四种控制方式中,V/f协调控制是转速开环控制,控制电路简单,是使用较多的一种控制方式,常用于速度精度要求不十分严格或负载变动较小的场合。后三种则用于高性能的通用变频器。通常有三种系统形式,即:有速度传感器的矢量控制、无速度传感器的矢量控制和无速度传感器的直接转矩控制。其中第一种控制精度高且动态性能好,但变频器系统复杂,价格较贵;后二种则控制精度和性能稍逊,但变频器系统较简单,价格较便宜。

除此之外,还有一些简化或改进的控制方式,如:有矢量演算的V/f控制、直接矢量控制(其磁通由测算而不是估算得出)等。

5结语

高压大功率变频器及其相关衍生产品是电力电子行业中尚未最后成功地解决的一个难题,也是近年来全世界范围内该行业竞相关注的热点,它不仅涉及大功率交流电动机的各类负载的调速和节能,而且也与其它一些关系国计民生的重点行业的技术发展与进步息息相关。

电荷放大器相关文章:电荷放大器原理 脉宽调制相关文章:脉宽调制原理

评论