大势所趋的数字电源设计方式

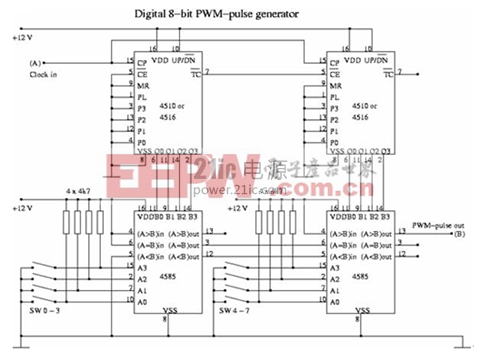

图说:PWM的结构区块图。

第二种:透过高性能数字芯片如DSP对电源实现直接控制,数字芯片完成讯号取样AD转换和PWM输出等工作,由于输出的数字PWM讯号功率不足以驱动开关管,需通过一个驱动芯片进行开关管的驱动。这样就可以简化控制电路的设计,由于而这些芯片有比较高的取样速度(TMS320LF2407内部的10位AD转换器完成 一次AD转换只需500ns的转换时间,相较之下,最快的8位单芯片控制器也要数微秒之久)和运算速度,可以快速有效的实现各种复杂的控制算法,实现对电源系统的有效控制,这样的设计具备较高的动态性能和稳压精度。不过DSP芯片结构复杂,成本比较高;而且DSP控制技术比较难以掌握,对设计者要求比较高,在主流交换式电源领域中难以广泛应用。虽然 DSP技术已经在交换式电源中开始应用,但目前主要仍局限在对电源性能要求较高的而且价格比较昂贵的应用领域上。

电源控制数字化之后所需面对的问题

数字控制的交换式电源不可避免地存在以下问题:A/D(模拟/数字)转换器的速度和精度成反比。为了保证交换式电源有较高的稳压精度,A/D转换器必需要有比较高精度的取样,但高精度的取样频率需要的更长的A/D转换时间。作为反馈回路的一部分,A/D转换时间过长必然造成额外的相位延迟时间。除了和模拟控制存在的相位延迟,转换过程的延迟时间必然也会造成额外的等待循环,造成回路的实时反应能力变差。

和模拟芯片用RC(电阻电容)补偿进行PI调节(PI regulator)的方法一样,在控制回路中用引入PI调节的方法以提高控制回路的实时反应能力,这种做法需要占用数字芯片较大的系统资源,因为数字控制和模拟控制不同,讯号取样不是连续不断的,而是规则离散的,两次取样之间会有一段间隔时间,这段时间的值是无法取得的。为了要达到精确的控制,每次取样之间的时间间隔不能太长,即取样频率不能太低。作为数字芯片,每次AD转换结束后,得到的结果都会被送到系统的中央处理器,然后由处理器对取样的值进行运算和PI调节。

在取样频率比较高的时候,这种做法相当耗费系统运算资源,因此对数字芯片的效能要求也比较高。专门用于电源控制的数字芯片并不算多,虽然在要求比较高的场合一般都会用DSP芯片,其运算和取样速度快,功能强大,但价格比较昂贵。而且通用DSP芯片不是专门的做为电源控制芯片使用,一般的电源应用对其芯片资源的利用率不高,在某些状况之下,采用DSP芯片做为电源数字控制的核心是一种浪费。

应用在电源设计的DSP与MCU架构之争

目前在数字电源领域占有龙头地位的非属德州仪器以及Microchip这两家半导体公司,然而单纯MCU或者是单纯的DSP架构,在应用上都有其缺憾之处,因此两家半导体业者都不约而同的朝向结合MCU与DSP的架构来进行数字电源设计,DSP拥有强大的数字计算处理能力,MCU则是对周边拥有强大的控制能力,对于设计可以面面俱到的数字控制电源而言,两者不可偏废。

图说:Microchip公司的DSC产品。

虽然如此,两家业者还是认为各自专长领域中可占有较佳的优势,德州仪器自然是以DSP做为主角,极力强调强大计算能力所能带来的实时反应能力与控制精确度,而DSP的可程序化能力对系统的架构、可移植性以及可维护能力有着绝佳的表现;Microchip公司则是强调一般客户并不需要太过强大的DSP计算能力,复杂的可程序化设计只会拉长产品开发时程,该公司所提供的DSC(Digital Signal Controller)架构,将MCU与DSP成功整合,不仅在指令流成功单纯化,透过标准的C语言编译器,更能够有效缩短产品的设计时程。

电源供应器的模拟组件可以完全被取代? 倒也未必!

许多激进的厂商宣称,利用数字组件与电路,可以完全取代掉交换式稳压器中的模拟组件,藉此可以大幅简化交换式稳压器的设计,并且有助于整个供电系统的稳定,但是电源本身就物理定律而言,是属于模拟的范畴,就算是利用ADC(模拟/数字转换器)或DSP来取代误差放大器与脉冲宽度调变的数字交换式稳压器,也依旧需要电压基准、电流检测电路/开关以及FET驱动器,这些组件只存在于模拟形式,而且被普遍应用于各种类的交换式稳压器中,无法被取代。即使是ADC组件本身也是如此,ADC基本上要比较偏向于模拟多一点。

模拟设计向来被比做为艺术,很多时候,模拟组件的调整与整体架构设计总要依靠设计者的经验与手腕才能调配出完美的比例,就好比是一名厨师,在做菜时对火侯的掌控必须依靠长久的经验,才能烹调出一道色香味俱全的料理。虽然模拟电路架构单纯,但往往在布局上都是牵一发而动全身,既然电源供应器无法抛弃模拟组件的包袱,在模拟技术上就更需要进一步的研究与发展,毕竟大多数的半导体公司都仅在数字领域称霸,对于模拟架构却都往往流于一知半解。以台湾为例,台湾虽然是IC设计的大宗,但是对于模拟制程却甚少有着墨,虽然市场上数字IC可以找到非常丰富的解决方案,但是在模拟方案上,却只能向国外厂商寻求。

追求纯数字电源目前仍遥不可及 数字与模拟合理的搭配设计才是正途

数字电源在近几年来引起了相当广泛的讨论,但是业界一般对于这个产业的看法并不一致。虽然行动装置对于电源管理所提出的严苛需求让数字电源得以大展身手,但是传统的模拟电源方案在经过数十年的发展,在大多数的应用领域中依然独占鳌头,即便模拟方案在某些方面较为弱势,比如控制回路组件数目、系统稳定性、灵活的可配置能力以及通讯能力等等,但是电源厂商也逐渐朝向不同的设计思维,并且开始加入数字组件或设计方式,以期突破传统的模拟电源设计藩篱。

传统模拟电源简单易用,虽然可变更的参数不多,但是单纯是其最大的优点。而在较高阶的应用中,系统管理者可以需要额外的控制功能来监控电源供应器的状态,这些状态可能包含了温度、输出入电流、输出入电压等等,并且依据系统管理者的设定,定期向中央控制系统回报。除此之外,一些如ID标记、故障状态讯息、时间标记等等都可以储存在微控制器上的闪存或其它非易失性储存架构中,并且在指定的时间回报这些讯息。这些设计需要具备大量的整合数字电路,通常可能较常在高阶服务器中见到这些数字电源供应器,在一般平价消费性产品中,就不需要用到这些额外的控制功能。

评论