RSSI 室内节点定位系统设计

(3)当信标节点接收到射频同步信号后,立即检测接收到的ID信息是否与目标节点的ID信息相同。如果不相同则放弃,进入之前的等待射频接收状态;如果相同则接收。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/145478.htm(4)信标节点将节点编号、RSSI测量值打成一个数据帧,跟据节点编号顺序依次将数据帧通过无线的形式发送给汇聚节点。

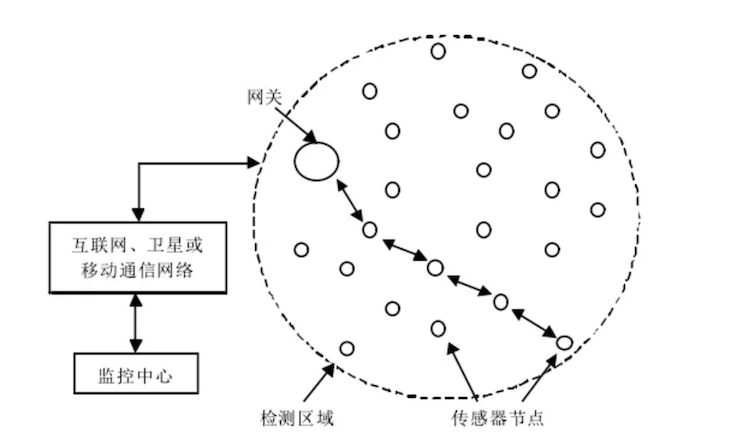

(5)汇聚节点收到数据后,根据节点编号利用公式(1)、(2)计算出目标节点与各个信标节点的距离d(m),最后汇聚节点将计算得到的各个信标节点的数据打包,发送给位置计算装置。

(6)位置计算装置根据事先建立的坐标系、信标节点坐标和距离d,利用极大似然估计等方法,计算目标节点在水平面上的位置坐标。至此,一次定位过程完成。定位系统的信标节点具有相同的无线接收本机地址,记为地址1,目标节点向地址1发送携带ID信息的射频信号,所有信标节点可同时接收到目标节点发来的射频信号。对于多个信标节点向汇聚节点的数据传输问题,本章提出了一种基于节点编号的延时互补传输方法,相比较基于扫频模式的多点传输方式其具有更高的可靠性,并且能够结合本系统的特点解决短时间内大量信标节点的传输问题。具体方法为:信标节点编号10个为一组进行编码,并且信标节点的部署时保证具有相同位数编码的信标节点的测量范围不重叠。信标节点根据编号的位数依次传输数据,使传输时间间隔平均分配在18ms的数据传输窗口内。当信标节点数据传输完成后,进行相应的补偿延时,等待18ms数据传输窗口时间结束的到来,并以此作为同步时间,进入下一轮RSSI测距循环。这样各个信标节点具有了相同的RSSI循环测距周期,避免了因各个节点的工作不同步导致的紊乱状态。

基于定位系统的定位实验

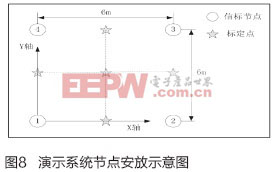

为了验证定位系统的定位效果,本文搭建了一个4个信标节点的测试演示系统。信标节点安放在天花板上,其具体安放位置和节点编号如图8所示。在静止目标定位实验中,设定了5个标定点。该测试系统中,屋顶离地面的高度约为2.8m,本次实验每个标定点测试了100组数据,由于数据量较大,本文只给出了第一个标定点的测量数据。

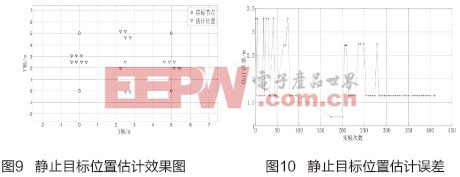

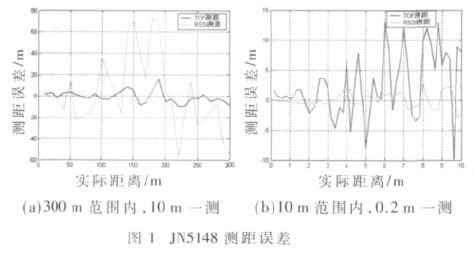

使用MATLAB对上表实际测量数据进行定位,其定位效果如图9所示,500组测量数据的定位误差如图10。实测数据的平均定位误差为2.3m,最大误差为4.3m。分析可知,造成误差的主要原因包括两方面:由系统本身测距误差造成,该误差不可避免,主要由空气温度、密度不均衡等环境噪声引起,另外程序执行语句与事件状态在时间上的细微变化也会对其造成一定的影响,该误差通过各种优化设计已控制在可接受的3m范围内;测试系统的安装误差,主要是人为造成,可根据定位精度需求及使用环境进行修正。

如图10所示x轴的某些采样处出现的较大变化,主要由标定位置变换引起的系统噪声。从图中可知系统的实际测试定位误差小于设计的3.5m。

结论

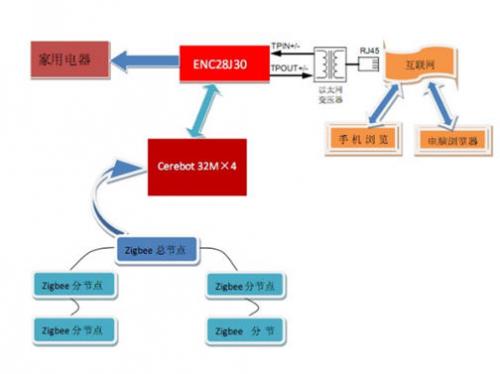

本文设计了一套基于RSSI室内定位系统(LSBR)。首先描述了基于RSSI的测距定位原理,然后对整个系统的架构和硬件设计进行了详细描述。软件部分从系统工作步骤、节点程序设计和定位跟踪演示软件部分进行了研究。最后LSBR系统进行了定位方面的实验,实验表明定位算法的有效性。

参考文献:

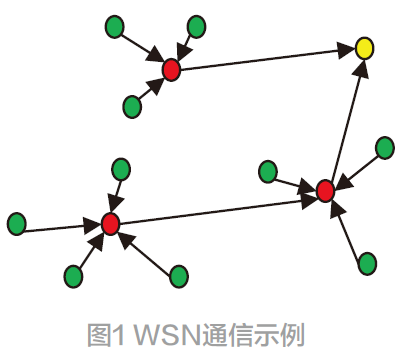

[1] 陈娟,李长庚,宁新鲜.基于移动信标的无线传感器网络节点定位[J].传感技术学报,2009,(1):121-125

[2] I.F.Akyildiz, W.Su,Y.Sankarasubramaniam,etal. Wireless Sensor Network: a Survey[J].Computer Networks, 2002,38,(4):393-422

[3] Guoqiang Mao, Baris Fidan, Brian D.O.Anderon. Wireless Sensor Network Localization Technique[J].Computer Networks, 2007,(51):2529-2553

[4] 汪灿,黄刘生,肖明军等.一种基于RSSI校验的无线传感器网络节点定位算法[J].小型微型计算机系统,2009,30,(1):59-62

[5] 李志宇,史浩山.无线传感器网络微型节点的实现[J].电子产品世界,2005,(21):115-117

[6] 孙德辉,龚关飞,杨扬.基于CC2430的无线传感器网络系统设计[J].现代电子世界,2010,(13):66-68

[7] 文治洪,胡文东,李晓京,等.基于PL2303的USB接口设计[J].电子设计工程,2010,18,(1):32-34

评论