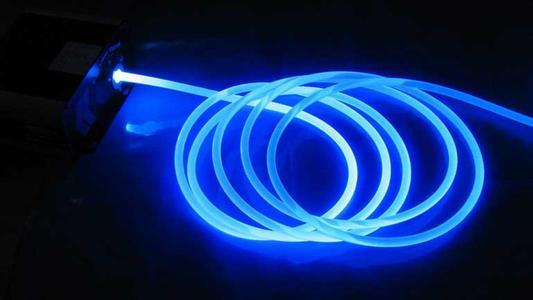

射频光传输设备及其在核电磁脉冲防护中的应用

光功率自动控制电路

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/110917.htm由于半导体激光器对温度的变化很敏感,要获得稳定的光输出,就要有自动控制电路。温度的变化和器件的老化给激光器带来的不稳定主要在表现在以下几个方面。

激光器的阀值电流随温度变化呈现为指数规律变化,并随器件的老化而增加,从而使输出光功率发生很大的变化。

随温度的升高和器件的老化,激光器的电光转换效率降低,使输出光功率发生变化。

随着温度的升高,激光器的发射波长的峰值位置移向长波。控制电路的作用就是消除温度变化和器件老化对输出光功率的影响,稳定输出光功率。由于激光器的阀值电流和光电转换效率都会随温度和器件的老化而发生变化,因此,要精确控制激光器的输出光功率,应从两个方面考虑:控制激光器的偏置电流,使其自动跟踪阀值的变化,使激光器总是偏置在最佳的工作状态;控制激光器的调制电流的幅度,使其自动跟随光电转换效率的变化而变化。

在通常情况下激光器的光电转换效率随温度的变化不是很敏感。在不增加成本的情况下,简化控制电路,采用直接检测激光器的平均输出光功率来控制偏值电流,从而维持输出光功率的稳定。

自动温度控制(ATC)

自动温度控制电路由小型致冷器、热敏元件及控制部分组成。热敏元件监测激光器的结温,与设定的基准温度相比较,放大后驱动致冷器的控制电路,改变致冷量,从而保证激光器工作在恒定的温度下。为了提高致冷效率和控制精度,激光器的温度控制常采用内制冷方式,也就是将致冷器和热敏电阻封装在激光器管壳内,热敏电阻直接探测结区温度,致冷器直接和激光器的PN结接触。这种方式可以控制激光器结温在±0.5℃的范围内,从而使激光器有较恒定的输出光功率和发射波长。但是,温度控制方式不能控制由于激光器老化而产生的影响。温度控制电路的控制精度不仅取决于外围电路的研制,而且受到激光器的封装技术的影响。热敏电阻能不能反映结区的温度、致冷器与PN结的热接触是否好等都直接影响到温度控制电路的控制精度。

为了激光器的稳定工作,ATC是必须的,一般把LD芯片的温度控制在25℃,激光器的光发射功率和非线性失真依赖于偏置电流,因此偏流控制是光发射机的关键部件。由于半导体激光器对温度变化很敏感,因此必须通过自动功率控制单元稳定激光器的输出,自动功率控制单元是通过控制激光器的偏置电流使其自动跟踪阀值的变化,使激光器总是偏置在最佳的工作状态,同时控制激光器的调制电流的幅度,使其自动跟随光电转换效率而变化。

光纤传输系统由于要传输宽带射频信号,而且在这个频段内,空中所接收到的信号幅度差别很大,因此对激光器的线性和调制灵敏度要求特别苛刻:首先,要求激光器器件的工作频带要宽,本底噪声要极低,动态范围要大;其次,由于系统使用的环境特殊,故要求设备适应性要强,也就要求激光器器件的温度适应范围要宽;另外,由于输入信号的特殊性,要求激光器必须有很高的调制灵敏度和很好的线性指标,即:CSO(组合二次)、CTB(组合三次)和C/N(载噪比)指标,避免自身的非线性产物的产生,影响系统工作稳定等。

光接收设备

接收机主要由两大部分组成,即激光探测器光电转换部分、宽带高效高阻-低阻抗的阻抗变换输出处理部分(见图3)。激光探测器光-电转换部分及控制监测部分为有源器件组成。光接收机的核心是PIN管,此外还有电源、功率控制电路、光检测电路、射频信号的放大处理电路等。光接收机通过PIN管将光信号转换为电信号;光接收机有接收光功率指示功能;放大电路的增益应适当,保证接收到的电信号的失真尽可能小,也需要有一定的幅度便于后级的信号的处理。

由于在光发射机中未采用RF放大器,因此系统的传输增益(接收机光功率-2dB输入时)要降低10~15dB左右,为了不使系统的传输增益过低,在不增加放大器降低系统噪声系数动态和可靠性的前提下,可采用改变光接收机接收光功率的方式来补偿由于不采用放大器带来的传输增益的降低,即高出高进的模式,光发射机高功率输出,接收机输入光功率大于+2dBm,弥补上系统降低的6dB增益。

结语

试验证明,采用此方案系统的各项技术指标均能达到要求,也能够满足用户的使用要求。因此采用射频光传输的方法,能够有效地增强地下防护工程内通信系统的抗电磁毁伤能力,这已经在系列工程应用中得到验证。

参考文献:

[1] 杨祥林.光纤通信系统[M].北京:国防工业出版社,2000

[2] 丁炜.CATV光发射机原理及应用(4)[J].有线电视技术,2005(2)

[3] GOVIND P. A.Fiber-Optic Communication Systems. John Wiley & Sons, Inc.

[4] Jevtic M M . Noise as Adiagnostic and Prediction Tool in Reliability Physic[J] Microelectronics Reliab,1995(35):455-477

[5] Agrawal G. P, Ed., Semiconductor Lasers: Past, Present, and Future[M], AIP Press, Woodbury,NY, 1995

[6] Chow W. W, Koch S. W, Semiconductor-Laser Fundamentals[M].Springer, New York,1999

评论