创新技术助力,推动便携设备高效充电的发展

从充电器的发展历史看,当我们还处于功能手机时代时,线性充电器是占主导地位的充电器类型。在过去几年中,智能手机,特别是大屏幕智能手机,以及平板电脑设备已经采用大容量电池。由于电池充电器行业从线性充电器转变为开关充电器的平均发展速度比预期慢(部分原因是由于高通、联发科等核心芯片制造商在系统电源管理单元内向上集成了内置线性充电器),消费者事实上普遍都受到充电缓慢这一问题的困扰,并且在极端情况下会遇到散热问题。

大多数高端智能手机目前仍然配备5W适配器。各种耗电应用和功能推升了用户对于更大功率适配器的需求,因此在市场上也能见到标配10W适配器的智能手机。提升电源功率是一种明显的发展趋势,这是因为电池容量越来越大,以及消费者要求便携式设备能够以前所未有的速度完成充电。这种趋势正在推升市场对于高功率密度解决方案的需求。

同时,消费者要求得到更简单、更方便的充电体验,因此,人们对无线充电方案的兴趣日益浓厚。无线充电是一个可提升生活品质的技术。将人们在自由移动、安全便捷方面的体验提升到更高层次。因此,无论消费者的目前认同程度和基础设施建设的情况如何,无线充电技术一定是未来的发展趋势。

先进工艺助无线充电提高功率转换效率

从掌上型便携式消费电子产品中可以看出,无线技术融入了我们生活的方方面面,令便捷性、互动性和监控性能大幅提高。东芝电子(中国)有限公司技术统括部高级经理吕建铭表示,尽管得益于蓝牙、Wi-Fi、射频、GPS和近距离传输(例如东芝的Transfer-Jet)等技术的发展,我们的生活取得了巨大进步,但想要享受彻底的无线生活,还有最后一道障碍:电源线。

目前,便携设备等产品的屏幕快速变大、处理器变快和其核心变多,导致产品的电池容量变大并要求延长手机和平板电脑的使用时间。这就要求无线充电的输出功率越大越好。如果将电流由1A增大到2A,那么充电时间就可以减少一半。然而由于线损等因素,电流不可能无限制地增加,因此,电源设计需要往升高电压上转变。

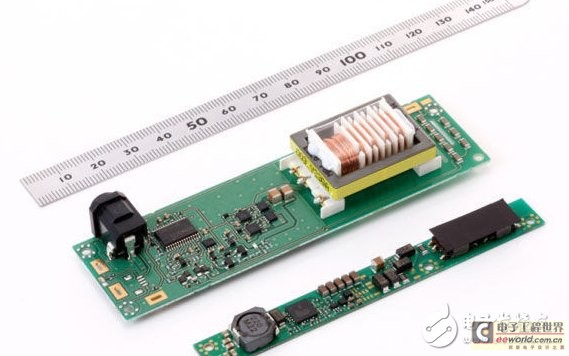

东芝半导体为无线充电的Qi标准方案提供了系列芯片(图1)。其主要的技术优势是:最大限度地满足Qi无线充电联盟的1.1规范,输出功率达到5W,保持宽负载范围的高效性能,并具有异物检测功能;单芯片方案,最大限度地减少了外围元器件,减少系统成本;极小的导通阻抗,减少无谓的发热现象。

图1:东芝Qi标准无线充电产品具有极小导通阻抗,减少无谓的发热现象。

同时,东芝半导体积极参与Qi无线充电联盟的中功率规格的制定,并研制高电压负载输出等方案。计划在今年第三季度研制出中功率规格的芯片产品。该公司还积极制定新产品开发计划,以应对来自市场不断变化的需求。

东芝半导体采用先进的0.13um功率半导体工艺。这种工艺具有最小的导通阻抗和栅极寄生电容,从而提高功率转换效率。并且东芝推出了具有电源路径管理功能的充电芯片,其主要应用在移动设备、可穿戴式设备上。在无线充电的应用方面,东芝计划研制Qi标准的输出功率达到15W的芯片产品。

电场耦合无线充电技术实现送电功率最大化

在无线充电方面,村田公司采用了电力传送发热较少的电场耦合方案,抑制了大电流传送时的发热问题,将其控制在最小的限度范围内(图2)。此外,该公司灵活采用了在其它领域积累的电源设计技术、模块设计技术,开发出了大功率无线电力传输系统,实现了送电功率最大化。

图2:电场耦合式无线供电模块提供10W大功率输出。

村田(中国)投资有限公司模块产品技术部高级市场工程师土屋贵纪谈道,村田的电场耦合式无线电力传输模块,相比电感耦合式具备以下优势:输出功率大(10W);位置随意性强、建立无线充电系统时设计空间大;采用了薄型电极作为接收天线,因此使用简便可安装在各种电子设备中。该产品已在日立麦克赛尔株式会社的无线充电器“AIR VOLTAGE for iPad2”使用。在此项技术的基础上,村田还将继续研发更大功率的产品(输出功率10W~50W),供平板电脑、笔记本电脑等设备充电。

他表示,电场耦合式充电技术与电磁(电感)耦合式技术相比,功率较大,位置自由度较高,动力传动装置的部分采用了可灵活设计的特征。村田10W的无线充电模块量产之后,目前正在研发可对应更大功率需求的产品,以及致力于实现产品的小型化。村田将灵活运用现有技术优势,继续为平板电脑、笔记本等大功率设备提供充电的模块。同时,该公司还在研发桌面式无线充电模式,即只要将各类便携设备放在桌面上就可实现充电。

此外,从技术角度而言,大功率小型化的产品,需要考虑其损耗以及散热设计。同时,为了无线充电的安全性,村田正在考虑搭载双向通信的功能。

支持Qi/PMA双标准的无线充电产品

IDT在无线充电的接收端和发射端都有相关产品。IDT公司全球业务发展总监陈曰亮介绍,对于接收端,IDT针对Qi、PMA和A4WP三种标准都有产品。在Qi和PMA标准(感应式充电)方面,该公司既有面向单一标准的单模产品,也有针对两种标准的双模产品,其第二代P9023产品就是一款对Qi和PMA标准提供双模支持的产品。IDT目前正致力于第三代Qi/PMA双模接收端产品设计,而目前市面上很多其他产品都还处于第一代的阶段。该公司符合A4WP标准(谐振式充电)的产品则主要针对高通公司的生态系统做推广。

对于发射端,IDT今年2月份针对Qi标准发布了产品P9038,该产品是一款遵从Qi标准的5V输入(最高支持8V)单芯片无线充电发送器解决方案。它将MOS管和运放等器件都集成到了其中,能够使基于USB供电的无线充电减少75%的IC数量。

突破五大难题实现大功率快速充电设计

德州仪器(TI)公司电池管理方案市场拓展经理文司华认为,充电对用户体验产生最直接影响的是电池性能——续航时间有多久、多长时间能充满电,以及充电期间,手机温度能够比其他手机的温度低多少等等。越来越多的公司采用快充解决方案。由于电源管理电路所处理的功率较大,具有集成充电器的电源管理单元(PMU)将会过热。离散充电器脱颖而出,成为适合于此类应用的更佳选择。

除智能手机和平板电脑之外,可穿戴设备正引起广泛关注。在某种程度上,为这些设备设计电源管理更具挑战性。由于电池体积不能太大,通常使用最多的还是容量为几十mAh到200mAh的聚合物电池。充电器集成电路,以及设计中所使用的任何其他芯片,必须足够小,以适合在有限空间内使用。防水及耐候设备上的接头会是一个难题。早期的可穿戴设备使用的是接线式充电器;最新的可穿戴设备将使用专门为可穿戴产品市场所设计的线性充电器,并且采用无线充电技术。

文司华表示,快速充电的挑战来自于以下几个方面:

1.电池。电池充电的充电倍率(C-rat):总的来说,电池的充电倍率不应超过0.7C。这个值限制了任何锂电池充电的速度。幸运的是,电池技术已经推动了高充电倍率电池的发展。目前,这种电池已大批量生产。为了给高充电倍率电池充电,TI高强度电流充电器bq2419x在具有出色热性能的单个封装内支持电流高达4.5A的充电(图3)。

图3:4.5A锂离子充电器bq24190将充电时间减半。

电池使用寿命:这在传统充电设计中通常不是一个主要设计因素,而在快充中,这变得十分重要,因为即使电池的设计能够在快充条件下满足特定充电循环寿命,电池个体之间的差异仍然可能会导致电池使用寿命的变化,而且这与安全性相关。德州仪器智能化的充电方案在不损伤电池的条件下,最大限度提高充电电流。MaxLife把电量计和充电IC结合起来,用电量计来控制充电IC,因为电量计是对电池最了解的芯片,特别是德州仪器具有阻抗跟踪的技术,能够更准了解电池老化程度、内部温度和各种满充状况。它的充电控制是一个智能化动态控制,能够调整充电IC里面的电压和电流,保证电流不超过安全区,控制电池不会由于充放电造成的老化。从这个角度来讲,MaxLife的理念是在保证电池不受到损伤的前提下进行快充,而不是单纯从一个时间角度考虑快充。

2.热性能。快充会引起电源管理IC和充电器的散热问题,因为大功率充电的充电效率未经优化。散热设计是TI充电器设计中最优先考虑的问题。bq2419x充电器有两个热敏电阻输入,以满足智能手机/平板电脑中大容量电池的大量热监控需要。此外,在不违反热性能设计原则的情况下,可

评论